Dans l’histoire des études de l’art préhistorique, l’interprétation ritualiste de Breuil a été contestée par celle symbolique de Leroi-Gourhan, elle-même remise en cause par la théorie chamanique de Clottes ou encore celle totémique de Testart. Sans compter que des découvertes ultérieures (Pont-d’Arc, Cosquer) sont venues bouleverser un édifice patiemment construit, semer la pagaille dans les catégorisations, fragiliser les périodisations, creusant un écart temporel de plus en plus monstrueux. Bien qu’instruit par ces nombreuses études contradictoires, le livre de Michel Jullien n’est pas un nouvel essai théorique sur l’art pariétal. Il n’avance pas de nouvelles hypothèses. Il ne tient pas non plus à opposer les sorciers aux mystiques, ces derniers aux académiciens, les tenants d’une école classique et d’un style conservateur de l’art rupestre qui, il faut bien le reconnaître, n’a pas bougé pendant des millénaires : il y a autant d’années qui séparent Lascaux de Chauvet, qu’il y en a de Chauvet jusqu’à nous. L’essai de Michel Jullien est celui, non d’un savant mais d’un amateur. Son objet n’est pas la science mais un vertige qui ne l’a plus quitté, qui a alimenté sa passion, depuis sa première visite aux Combarelles. Quand le savoir ajoute de l’obscurité à l’obscurité, au point que la nuit des grottes semble s’approfondir, et que la théorie n’a plus le pouvoir d’éclairer, alors, suggère-t-il, c’est le moment de revenir à ses premières impressions.

« Sans cette candeur première, il me semble que ma confrontation avec ces lieux serait compromise ». (p.139)

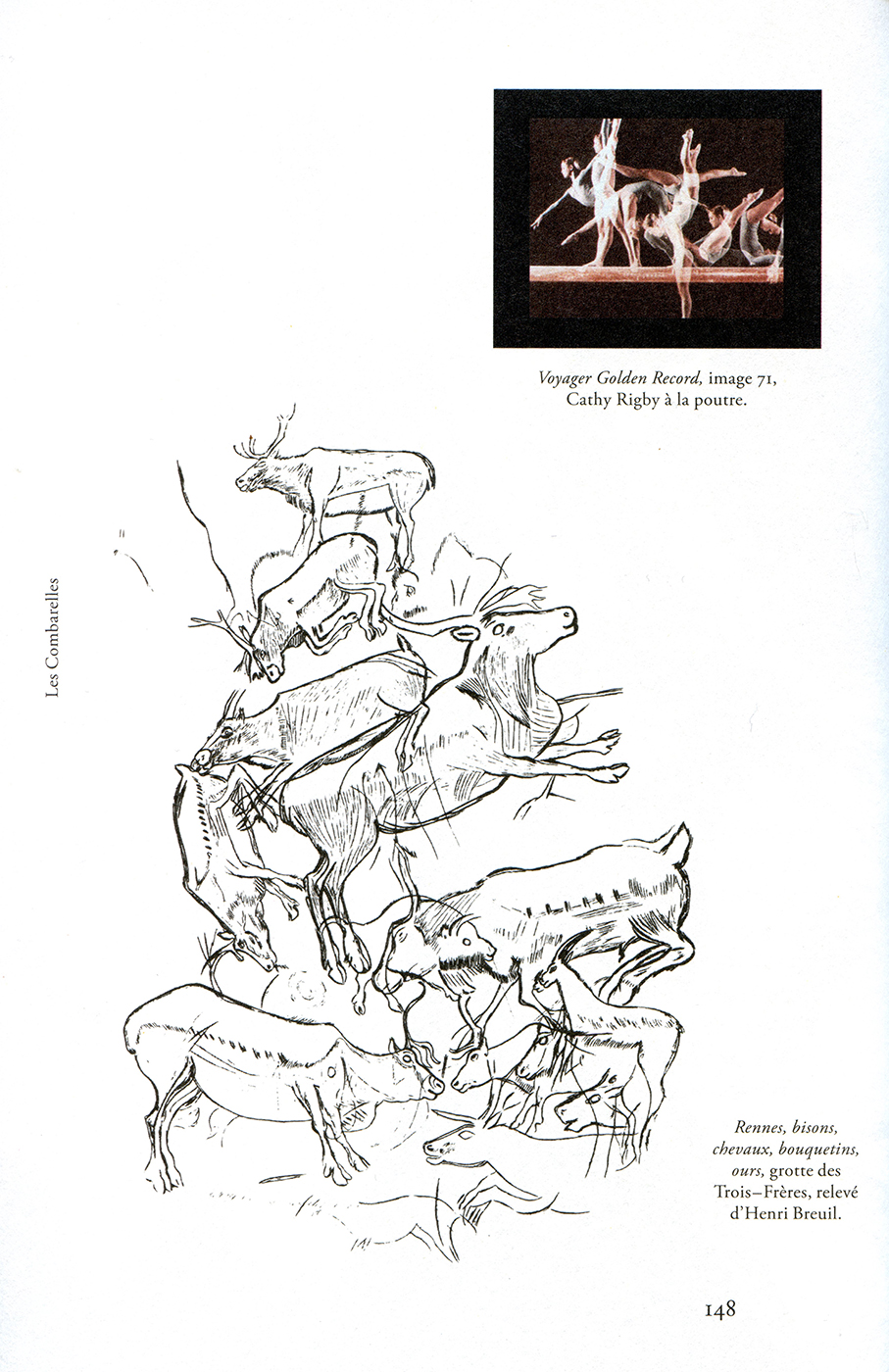

Ces premières impressions (la naissance de l’art), que l’écrivain s’efforce de restituer, s’approchent et reconduisent celles des enfants découvreurs, les « inventeurs » le plus souvent des grottes, parce que leurs jeux les y ont conduits. Mais l’invention ne coïncide pas toujours avec la découverte. Des pièces de monnaies romaines – exemple parmi d’autres – ont été retrouvées dans la grotte d’Arcy-sur-Cure. Au XVIIIe siècle déjà, des curieux s’aventurèrent dans la grotte de Rouffignac, et ce jusqu’au XIXe siècle où l’on pouvait encore surprendre un prêtre inquiet dégrader d’un signe de croix des peintures qu’il jugea sataniques. Tant il est difficile de voir et de reconnaître ce que l’on voit, sans projection, il aura fallu, en plus du carbone 14, attendre qu’advienne l’art moderne, les fauves notamment, pour que notre regard ainsi aiguisé, puis très vite sidéré, y décèle des œuvres d’art inestimables. À rebours de toute projection, Michel Jullien propose une introjection qui diffuse une lumière magdalénienne sur notre époque. L’escalade en haute-montagne, les chevaux de Géricault, les insolations nucléaires, la radiographie, la chronophotographie, les capsules temporelles, les images envoyées par la Nasa dans l’espace intersidéral font tour à tour écho aux gestes, tantôt ingénus, tantôt obscurs de l’homo sapiens sapiens au fond d’une cavité inaccessible. C’est que malgré leur préméditation, ces traces n’étaient pour certaines pas destinées à être vues. Elles situent cependant remarquablement les confins du monde qui sont aussi les limites de la connaissance. Le seul savoir sur lequel se fonde leur beauté auratique est qu’elles n’existent pas pour nous. Elles restent impénétrables tout autant qu’elles nous ignorent. Ce paradoxe explique du moins un peu mieux pourquoi l’on a appelé confusément, et judicieusement, les découvreurs des grottes des inventeurs.

Damien Guggenheim

Michel Jullien, Les Combarelles, éditions L’écarquillé, 2017