« Il recherchait ce qui avait disparu et ce qui était rejeté. Aussi, de telles images prennent-elles le contrepied de la connotation exotique, fastueuse, romantique attachée aux noms des villes ; elles aspirent l’aura du réel comme l’eau d’un bateau qui coule. »

Walter Benjamin

C’est à l’expérience des premières fois que Claude Lanzmann conduit les témoins qu’il interroge à se souvenir, avant que la stupeur ne s’intègre dans une nouvelle réalité reconduite par la routine. C’est un seuil qui ainsi se repère où les choses se tiennent à la frontière entre deux mondes ou deux époques, à partir duquel le témoin (survivant juif, témoin polonais ou bourreau nazi) percevait encore le monde avec les yeux de celui qu’il avait été, avant sa découverte de la réalité de l’extermination. À rebours, Lanzmann fait l’expérience d’un seuil, qui n’est pas celui d’un moment de bascule d’un monde habitable, mais d’une permanence des choses que les événements historiques n’ont pas touché. Cet ébranlement fait écho au premier. Il repose sur la levée d’une négation qui définit la solution finale comme impossible. Le crime ne se sépare pas de la dénégation qui le couvre, le prépare, l’accompagne et le perpétue. Que le panneau de Trebinka soit resté en place, que le village ait gardé son nom, atteste du présent continu de la Shoah. Lanzmann se demande comment restituer ce passage d’un seuil, ce point de réel, pour » le faire surgir à la fois comme un scandale et comme une fatalité (Le lièvre de Patagonie, p.509) ».

« La pancarte « Treblinka », sur la route, l’acte même de la nomination, a été un choc inouï. Soudain, ça devenait vrai. Ces lieux sont si chargés d’horreur qu’ils en deviennent « légendaires » » (Au sujet de Shoah, p. 299). « Autant j’étais resté insensible devant la douce pente enneigée du camp, ses stèles et son blockhaus central qui prétendait marquer l’emplacement des chambres à gaz, autant ce simple panneau d’ordinaire signalisation routière me mit en émoi. Treblinka existait ! Un village nommé Treblinka existait. Osait exister. Cela me semblait impossible, cela ne se pouvait. J’avais beau avoir voulu tout savoir, tout apprendre de ce qui s’était passé ici, n’avoir jamais douté de l’existence de Treblinka, la malédiction pour moi attachée à ce nom portait en même temps sur lui un interdit absolu, d’ordre quasi ontologique, et je m’apercevais que je l’avais relégué sur le versant du mythe ou de la légende. La confrontation entre la persévérance dans l’être de ce village maudit, têtue comme les millénaires, entre sa plate réalité d’aujourd’hui et sa signification effrayante dans la mémoire des hommes, ne pouvait être qu’explosive » (Le lièvre de Patagonie, p.491-492).

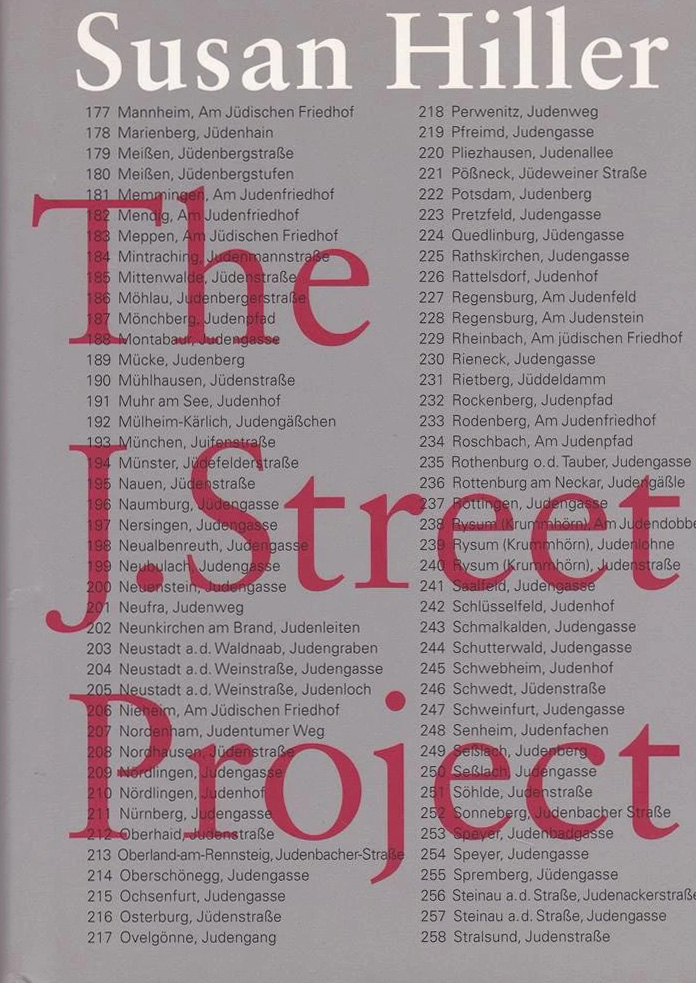

C’est à se tenir à cette première impression que se rend fidèle Susan Hiller en répertoriant et collectant des prises de vue des panneaux de nom de rue qui, dans toute l’Allemagne, comporte le préfixe « Juden » (Judenstrasse, Judengasse, Judenweg, etc.), se refusant de laisser s’émousser l’étonnement qu’elle éprouva en arrivant étrangère en pays étranger, fût-il naïf, face à un signe dont la référence a disparu. Inutile de les enterrer pour rendre ces monuments involontaires invisibles. Les lieux qu’elle photographie pour eux-mêmes, sans autre prétexte, confèrent à ses prises de vue, comme Benjamin le remarquait déjà chez Atget, l’apparence de scène de crime et aux passants des allures de criminel. C’est qu’il est parfois inutile d’inventer de nouvelles représentations ou de raconter des histoires tant le réel sort de l’ordinaire. Tandis que d’autres fois (parfois les mêmes), c’est l’ordinaire lui-même qui se présente dans toute son étrangeté. Ce qui n’apparaît alors ici qu’à la faveur de la mise en série de ces trois cents prises de vues (encadrées au mur, publiées en volume ou enchâssées dans un film) qui répercutent autant de fois cette première impression.

Les noms des rues s’affichent dans chaque photographie comme sa légende. Le paysage a beau varier avec les saisons, passer d’un décor urbain à un paysage champêtre, chaque endroit se révèle être en tous lieux ce lieu du crime, celui permanent de l’oubli, sur lequel repose et découle la vie quotidienne. L’anonymat des passants fait pendant à celui des absents. L’oubli est figé dans ces prises de vues banales et répétitives, elles-mêmes n’ayant d’autres qualités que celles d’une photographie amateur, sans effet de style ou de signature. La neutralité hypothéquée du documentaire se réfléchit dans le panneau de signalisation : il n’est là seulement que pour indiquer une place ou une rue. Mais quand au lieu de regarder ce qui est indiqué, de suivre la flèche, l’on regarde, comme le sage chinois, « le doigt qui montre cela », alors le sol se dérobe à nos pieds, la terre se met à vaciller. Où sommes-nous ? La toponymie ouvre à un vertige qu’aucun génie du lieu ne pourra abréger. Le signifiant « Juden » flotte suspendu entre terre et ciel. Il renvoi à une absence qui ne se remarque pas. Il légende l’écart entre un paysage indifférent et l’histoire qui l’a traversé sans laisser d’empreinte. Mais cet écart maintient présent dans l’instantané un passé qui ne passe pas en rendant présent l’absence d’une vie juive millénaire et allemande.

Si Susan Hiller, dans sa série de photographies, nous donne à voir à son tour le doigt qui pointe une absence, c’est que ce déictique est aussi celui pointé contre une minorité, écartée des villes ou confinée dans des ghettos à l’intérieure des villes. Ces noms de rue viennent d’une longue histoire de la ségrégation, plus ou moins contraignante mais constante, qui a précédé les déportations et l’extermination. Autant ces noms de rue témoignent de cette ségrégation, autant la ségrégation était portée par cet acte de nomination publique. Avant de s’en prendre aux corps qu’ils désignaient, ces toponymes ont été supprimés par les municipalités nazies qui entendaient effacer la moindre trace d’une présence passée et historique des juifs allemands. Ce négationnisme a précédé et annoncé la solution finale. Le choc qu’éprouva l’artiste à l’origine de ce travail est donc paradoxal. Il porte peut-être plus sur l’oubli que sur ce qui est oublié. Militant en quelque sorte contre l’oubli de cet oubli qui parachèverait l’absence en faisant se rejoindre le négationnisme précédant avec celui d’aujourd’hui. « Une photographie ne peut jamais représenter les choses telles qu’elles sont dans le moment présent où l’image est prise », écrit Susan Hiller. C’est avec la photographie documentaire qu’elle montre ce qui échappe à sa neutralité objective.

Damien Guggenheim

Cette monographie a été publiée à l’occasion de l’exposition The J Street Project qui s’est tenue à Compton Verney (Warwickshire en Angleterre) entre septembre et octobre 2005. Susan Hiller (1940-2019) est née à Tallahassee, en Floride, et a vécu et travaillé principalement à Londres à partir du début des années 1960. Elle a étudié le cinéma et la photographie à Cooper Union et la linguistique et l’archéologie au Hunter College de New York, avant de mener des travaux anthropologiques sur le terrain au Mexique, au Belize et au Guatemala. Son travail est présenté dans de nombreuses collections permanentes à travers le monde. Une grande exposition rétrospective lui a été consacrée à la Tate Britain à Londres en 2011.

Susan Hiller, The J. Street Project, Compton Verney / DAAD, 2005.

Walter Benjamin, Petite histoire de la photographie, (traduction Lionel Duvoy), éditions Allia, 2019, p.39.

Claude Lanzmann, Le lièvre de Patagonie, éditions Gallimard, 2009.

Au sujet de Shoah, (collectif dirigé par Michel Deguy), éditions Belin, 1990.