Au cours des dernières années, une vision contemptrice a vu le jour dans un genre d’ordinaire insipide : la photographie de paysage. Un bref regard dans ce domaine suffit pour voir que les préoccupations écologiques, tout à fait compréhensibles à ce stade de notre histoire, ont infiltré le médium photographique. Comment peuvent-elles s’exprimer de manière efficace ? Comment peut-on y répondre ? Que nous disent-elles de notre culture ?

Nicolas Poussin, Les Bergers d’Arcadie (Et in Arcadia ego), 1637-1638

Courtesy The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei, 2002.

Ce genre photographique implique un savoir-faire spécifique nécessitant des outils précis. Seul un appareil grand format, par exemple, peut aller chercher le moindre détail au fond d’un paysage et le ramener à la surface de l’image, là où un appareil de plus petit format ne rendrait qu’une tonalité. Pour une vue d’ensemble, on attend à la fois de la texture et de la nuance, ou plutôt de la texture dans la nuance. Un tirage grand format permet de rendre justice à un panorama grâce à une quantité apparemment infinie de données. Pour autant, cet avantage discriminant est assez bienvenu, car la scène en question est a priori privée du moindre événement. En général, la photographie de paysage s’apparente à un régime micro nutrition —basé sur divers ingrédients végétaux — qui compense une carence en récit psychologique et l’absence d’élément visuel central.

Une déferlante activiste est venue bousculer une situation si paisible qu’elle confinait au coma. Dans la tradition picturale, son représentant suprême, dont la filiation est néanmoins trompeuse, serait le « paysage moralisé » à la française ; une École du paysage qui, en se faisant l’écho de nos passions ou en introduisant une sorte de méditation philosophique sur la vie, instigue une morale. On ne contemple pas simplement la beauté des lieux, mais on tire un enseignement d’une forme visuelle. Commentant le fameux paysage moralisé de Nicolas Poussin Et in Arcadia Ego (ca.1640, Le Louvre, Paris), le poète Théophile Gautier écrit : « Le tableau des Bergers d’Arcadie exprime avec une naïveté mélancolique la brièveté de la vie et réveille, parmi les jeunes pâtres et la jeune fille qui regardent le tombeau découvert dans la campagne, l’idée oubliée de la mort ». Arcadia, l’idéal de la tradition pastorale, représente ici ce moment étrangement beau où des personnages présents dans un paysage découvrent l’empreinte d’un bonheur antique et le témoignage de notre destinée morale. Si Théophile Gautier a pu qualifier cette scène de mélancolie naïve, c’est parce qu’il vivait dans un XIXe siècle déjà angoissé et noir comme le charbon.

La représentation de la nature aujourd’hui, héritière de cette vision pastorale de la mélancolie, serait le témoignage des dégâts que les hommes ont infligé à leur environnement, des dégâts si extrêmes qu’ils pourraient abréger le règne humain et animal. Considérant donc à la fois cette tradition moralisatrice et ses manifestations contemporaines, on peut concevoir le paysage comme un artefact culturel. Mais ce qui est nouveau dans la culture actuelle, ce sont les signes de désordres et d’anomalies à l’intérieur de l’ancienne construction du paysage. Nous entrevoyons la préfiguration d’un futur qui était inconcevable auparavant, mais pourrait même déjà être proche : l’extinction irrévocable de certaines espèces vivantes. La tradition pastorale s’était exprimée à travers la conscience d’un cycle de la nature selon lequel la mort et la vie alternent. À présent, il ne s’agit plus pour le spectateur de découvrir le caractère éphémère de la vie sensible dans une scène pérenne de la beauté mais au contraire, il lui faut faire face à la fragilité de cette scène — un tableau de contingences repoussantes, dont on ne saurait dire si elles relèvent de la nature ou de la culture.

Richard Misrach, Bomb Destroyed Vehicles and Lone Rock, 1987. From Bravo 20: The Bombing of the American West © Richard Misrach, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco, Pace/MacGill Gallery, New York and Marc Selwyn Fine Art, Los Angeles

Nous commençons tout juste à identifier la cause de cette ambiguïté, bien que celle-ci soit ancrée dans une tradition picturale et littéraire. Les artistes ont toujours aimé dépeindre des espaces à la marge, les frontières floues et autres terrains vagues. Qu’ils les aient considérés comme des zones véritablement mystérieuses ou à l’inverse comme des choses si banales qu’on ne les regarde plus, ils sont aujourd’hui impressionnés devant la prédominance de ces motifs. Pour une part de la photographie de paysage actuelle, les environnements équivoques reflètent, dans la société contemporaine, une sorte d’expérience irréfléchie du réel. Les choses s’entrechoquent de telle manière qu’il devient impossible pour quiconque de discerner la cause de l’effet. En d’autres mots, il se produit un glissement par lequel les territoires en arrivent à changer concrètement d’apparence, devenant différents — et souvent le contraire subtil — de ce qu’ils avaient été. Sans avoir le moindre avantage pour l’espèce humaine — bien que provoqués par les hommes — ces phénomènes migrent au mauvais endroit, comme les gaz toxiques s’échappant dans les airs. L’observation de ces fusions improbables, nous donne à voir ce que l’on nomme « bruit » en théorie de l’information, ou de la « saleté » en langage courant.

De toute évidence, le « Mal » [« Wrongness » dans le texte] devient à ce stade une notion relative. Il ne suffit plus de penser les besoins des organismes naturels, ou la place qu’ils doivent occuper pour pouvoir maintenir les conditions, systèmes et fonctions nécessaires à la vie. Et ce tournant convoque ce que nous redoutions tant : le brouillage des modèles de la reconstitution naturelle. Dans ce cas, le « Mal-fonctionnement » est une notion plus difficile à appréhender que ce que nous pourrions nommer « incongruité » — des choses qui ensemble, ne fonctionnent pas correctement — une situation qui décrit le plus souvent des combinaisons naturelles ou culturelles hétérogènes. Le surréalisme nous a donné un avant-goût de certains de ces phénomènes, qui peuvent créer la surprise et donc générer de nouvelles informations. Mais de manière générale, l’incongru n’a rien d’inéluctable. Nous sommes habitués aux représentations américaines de paysages urbains ou de campagnes incluant des éléments dissonants. Mais nous ne percevons pas ce type d’anomalie comme le médecin perçoit le symptôme d’une maladie. Or, c’est cette symptomatologie qui est devenue dernièrement le sujet de certaines photographies de paysages américains.

En théorie, les vues aériennes ou satellitaires sont l’un des moyens d’observer ces symptômes. Une photographie récente de la NASA de l’une des lunes de Neptune, a révélé des marques inexpliquées, laissant la communauté scientifique perplexe. Il est possible que ces phénomènes trouvent leur origine dans des événements singuliers ou même anormaux, mais que l’on peut difficilement qualifier de « non-naturels ». Sur terre, les catégories qui définissent ce qui est naturel ou ce qui ne l’est pas, existent pour nous en tant que produits de notre propre culture. Même si, il est encore bien souvent difficile, à une certaine altitude, de distinguer ce qui relève de l’activité humaine de l’état naturel de la biosphère. Prenons l’exemple du scientifique George Gerster, qui après avoir passé de nombreuses années à photographier la Terre depuis un avion, a publié ses résultats dans un livre intitulé Grand Design (1976). Il a réussi à mettre en évidence un phénomène tel que la marée rouge dans une baie du Japon, sans pour autant l’attribuer à l’intervention de l’homme, laquelle était évidente dans ses images montrant l’empoisonnement à l’aluminium d’arbres en Australie ou les résidus de pétrole et de goudron sur le littoral ivoirien. Alors que la vue aérienne avait bien sûr révélé un écosystème fragile et en cour d’évolution, cela ne put infléchir la position de Gerster : « le dilemme qui se pose à l’homme — modifier la nature ou s’adapter à elle — est insoluble… C’est la Terre de l’Homme… Le droit de codétermination pour la faune ? Un partenariat de toutes les créatures ?… Certes, des modèles à la mode, mais sûrement pas des inepties. »

À cette époque, Gerster ne remit pas en question notre primauté en tant qu’espèce, mais nos connaissances actuelles nous amènent en effet à repenser ce partenariat avec la faune comme une idée intelligente et non une sottise. Cependant, il serait bien difficile de faire cette analyse sans autre perspective que celle de la photographie aérienne, car les taches suspectes, quand elles subsistent et peuvent être interprétées, sont par ailleurs cryptées par la distance d’observation. Pour révéler une telle pathologie, il faut avoir recours soit à des textes explicatifs, soit à des connaissances spécialisées, comme celles du médecin qui, à la lecture d’un scanner, incriminerait une zone blanche, insignifiante pour le néophyte.

David T. Hanson, Excavation, Deforestation and Waste Pond, 1984, from the series Colstrip, Montana 1982-85. © David T. Hanson

Un jeune photographe, David Taverner Hanson, a donné à sa photographie aérienne un ton résolument clinique, qui relève d’une sorte de code couleur. Il a survolé à plusieurs reprises la centrale électrique Montana à Colstrip et a identifié la présence de corps étrangers sur le site : des dépôts chimiques laissés par l’exploitation, ainsi que des résidus miniers qui apparaissent sous la forme de colorants criards se déversant dans le sable et dans le sol déchiré. Bien que ces teintes acides nous informent immédiatement que quelque chose ne va pas, elles ne sont en elles-mêmes rien d’autre que de grosses taches dans une topographie abstraites, évoquant les illustrations de la géométrie fractale. Il nous faut interpréter l’empreinte sensorielle comme le résultat d’un processus. David T. Hanson nous en fournit une analyse minéralogique dans un compte rendu qu’il associe parfois à ses images. Leur impact moral se produit inévitablement a posteriori. Si ces photographies, aux couleurs subtiles ou étranges, produisent un effet sur le spectateur, il intervient toujours à retardement et finalement dissocié de son origine. Ce type d’image fonctionne comme un acte de témoignage incontestable, avec un recul qui nous déconnecte des dangers réels qui sont décrits, et ce malgré une localisation très précise. Plus la perspective visuelle est grande, plus elle a besoin d’une narration — par exemple l’histoire d’une entreprise qui ne respecte pas les règles de sécurité — pour expliquer un spectacle photographique confus. C’est le texte qui raconte l’histoire principale, dont les images ne sont en fin de compte qu’une élégante confirmation.

David T. Hanson, California Gulch, Leadville, Colorado, 1986. From the series Waste Land, 1986-1989 © David T. Hanson

Sur le terrain, le photographe peut se trouver confronté, volontairement ou non, à la difficulté d’être trop près de ces dysfonctionnements et par conséquent, résister à un point de vue narratif. Il paraît peu probable que le photographe internationalement reconnu Lewis Baltz, ait choisi de procéder de cette manière si ce n’est dans une posture de recul à long terme, à l’opposé des genres du paysage héroïque ou sentimental.

Lewis Baltz, Looking north from Masonic Hill toward Quarry Mountain. In foreground, new parking lots on land between West Sidewinder Drive and State Highway 248. In middle distance, from left: Park Meadows, subdivisions 1, 2, and 3; Holiday Ranchette Estates; Raquet Club Estates. At far distance on left, Parkwest Ski Area, 1980, #1 from Park City. Courtesy Galerie Thomas Zander © Lewis Baltz

Lewis Baltz, Park City, interior, 1, 1980, #62 from Park City

Courtesy Galerie Thomas Zander © Lewis Baltz

Ses deux projets majeurs, développés ici, sont Park City, montrant une station de ski du Nevada dans une phase de construction bâclée (1978-1979), et Candlestick Point, le terrain vague américain par excellence, semi-urbain, indéterminé et saccagé, aux abords de San Francisco (1988). Bien que son paysage soit plus accessible que chez Hanson et les atteintes qui lui sont portées bien moins graves, Baltz se révèle être l’artiste le plus pessimiste. Le point de vue topographique, après tout, correspond à une tentative pour cartographier et donc délimiter les caractéristiques terrestres dans des limites de temps et de lieu. La description topographique vise à nous informer de manière pragmatique sur les reliefs du sol. Mais les plans rapprochés très précis de Lewis Baltz – y compris ses horizons – produisent une dés-information, non seulement parce qu’ils sont quelconques, mais aussi parce qu’ils ne manifestent aucune volonté de distinguer une vue sans âme, ou « non-vue », d’une autre. À part remarquer leur interchangeabilité, Baltz, dans ses images, est indifférent aux événements qui ont créé la confusion qui semble l’obséder de manière sous-jacente, exactement comme un virus qui traînerait dans un organisme.

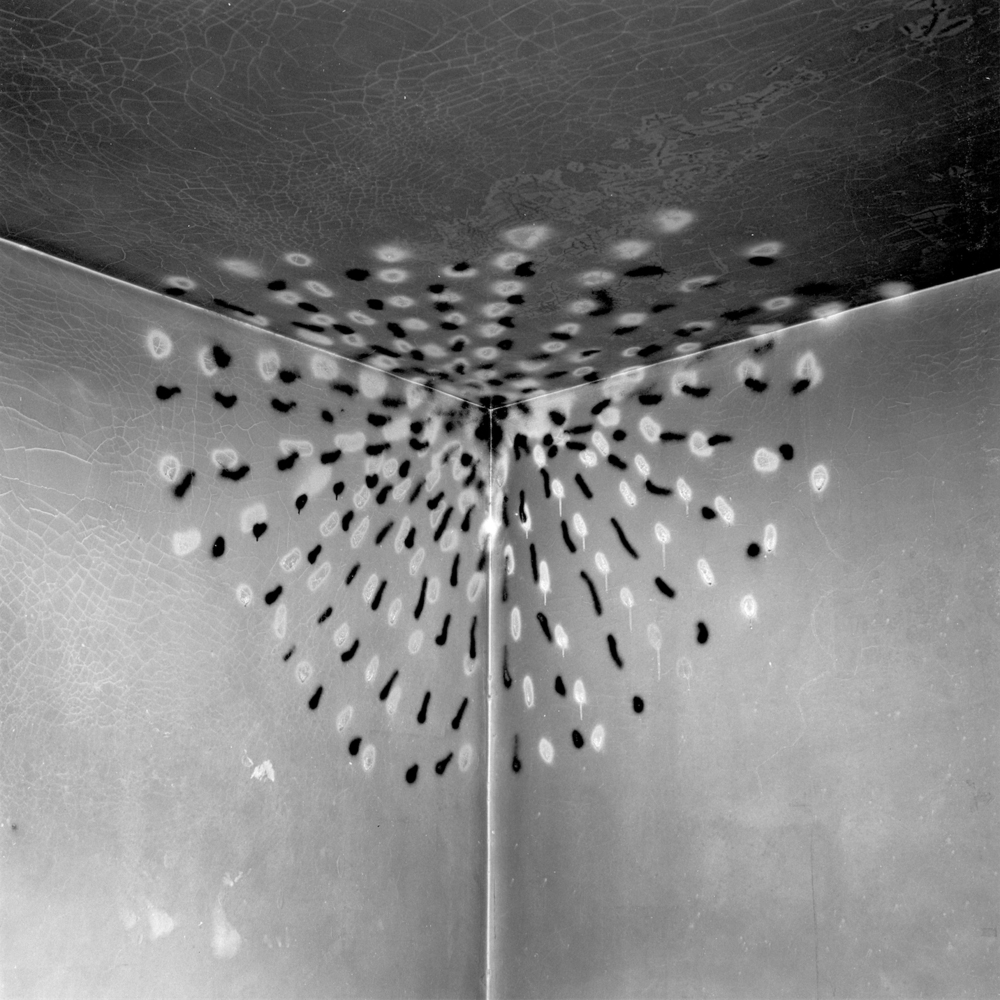

Lewis Baltz, Candlestick Point #52Candlestick Point, 1988. Courtesy Galerie Thomas Zander © Lewis Baltz

Baltz fait de la redondance un principe de ses campagnes photographiques. Amarantes, chiendent, pièces automobiles rouillées, canettes de bière, les traces laissées par des véhicules à chenilles : tout cela prolifère dans des images qui couvrent le même sujet polémique, encore et encore. Son appareil photo ne s’abreuve jamais de déchets inesthétiques, n’étanche jamais sa soif de débris et de gravats. Ce regard omnivore – qui se propage, monotone et impassible, et se réitère en groupes sériels de photographies noir et blanc toujours imprimées au même format – semble tout à fait disproportionné par rapport à l’intérêt de son sujet. Dans les années trente, il arrivait que les photographies de la Farm Security Administration décrivent les cimetières de voitures dans les zones rurales ; dans les années soixante toute une école de photographes avait un faible pour les buissons en zone urbaine. Le programme de Baltz, mêlant nature et culture, est différent. Il n’est pas dans l’élégie, et que ce soit délibéré ou non, il est dépourvu de formalisme, car il collecte ses clichés sinistres, comme pour montrer un monde, peut-être le monde, harassé par nos négligences. La seule façon de faire passer cette idée – d’un environnement constitué uniquement de saleté – est d’exclure du champ visuel tout ce qui est achevé et entretenu, ou vierge de toute intervention humaine.

Il nous laisse à penser que l’intérêt de ce travail réside moins dans le fait d’être regardé que dans la nécessité de le contempler. Voici de mauvaises images investies d’un étrange intérêt psychologique. Comme les photographes soucieux d’écologie, il laisse pénétrer les éventuelles conséquences dans ses images ; mais lui ne suggère nullement l’importance de préserver la terre ni l’urgence de réformer nos comportements. S’il avait ne serait-ce qu’un peu plus d’espoir, il devrait nous montrer ses fragments dénaturés comme des imperfections ou des blessures et donc comme des zones encore rares, pouvant être ramenées à un état plus hospitalier. Bref, il faudrait qu’il nous donne une idée de ce qu’est un environnement attrayant, ou du moins sain. C’est l’absence de tout signe attirant pour nous, animaux sociaux dans ces paysages ordinaires, œuvre de notre négligence, qui caractérise l’art de Lewis Baltz et lui confère sa terrible neutralité.

Lewis Baltz, Prospector Park, Subdivision Phase I, Lot 29, looking Southeast toward Masonic Hill, 1980. From Park City. Courtesy Galerie Thomas Zander © Lewis Baltz

Par « terrible », j’entends le sentiment communiqué à des vues de paysage relativement simples de se trouver à une sorte de degré zéro, où tout ressemble à une maquette. Baltz montre la présence d’éléments sérieusement altérés et fabriqués sommairement, tels que des immeubles inachevés, comme s’ils attendaient quelque horrible épreuve. Ces images sont par trop dénuées d’espoir écologique pour que nous puissions les interpréter comme une représentation des blessures ou du mal fait à la nature. Au contraire, la dévastation à l’œuvre ici (et que Baltz semble avoir intériorisé), est un état de fait, quelque chose qui précéda le photographe et lui succèdera encore longtemps.

D’autre part, pour les observateurs de ces paysages fortement connotés politiquement, l’attractivité d’un lieu reste un sujet complexe. À vrai dire, se demander si un lieu est beau ou pas, a peu d’importance par rapport à la nécessité de le décontaminer. L’urgence d’une préservation doit être prioritaire sur une réponse esthétique et la rend souvent marginale (sans quoi les priorités sociales seraient subverties par les caprices du goût). Paradoxalement, si nous n’éprouvons pas une violente peine à la vue du gâchis d’une région, nous sommes alors moins enclins à prôner des mesures pour la réhabiliter. Nous transférons notre sensibilité aux blessures charnelles vers notre sentiment d’une terre abimée, à supposer que ces dommages soient évidents. Dans ce domaine, un point de vue empathique est donc plus efficace qu’une analyse chimique, mais il l’est moins en termes de prise de conscience pour un changement politique.

Autrement dit, identifier un paysage dont l’état nous affecte ne suffit pas pour produire un dossier probant en vue de sa préservation. Malgré l’usage très populaire de telles images par le Sierra Club, qui nous donnent envie de nous accrocher aux belles choses, ces vues sublimes ne montrent pas vraiment les dangers qui menacent notre environnement. Quant à la nature édénique, telle qu’on peut la voir dans des calendriers ou des publicités, elle alimente un corpus bourré de clichés, plus mièvre que séduisant. Loin de nous informer sur le dilemme environnemental, la propagande touristique ou consumériste qui utilise de telles images, tend à l’exploiter et à l’aggraver. Les photographes de paysage qui veulent s’exprimer sur l’agonie de notre environnement se rendent compte que leur propre medium les met dans une situation embarrassante. Ils doivent s’armer de courage pour ne pas céder à la facilité tout en affirmant d’une manière ou d’une autre la valeur pour eux d’un sujet maltraité.

Robert Adams, On Top of the La Loma Hills, Colton, California, 1983. From the portfolio Los Angeles Spring © Robert Adams, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Dans l’imagerie strictement documentaire, cette difficulté ne pose pas problème. L’acte de témoignage se justifie assez aisément car il pointe les preuves du doigt, par exemple les ailes de héron maculées de mazout ou la Foret Noire clairsemée par les pluies acides. Nous avons besoin de ce type de témoignage pour attester d’accidents ou de pratiques délictueuses. Néanmoins, à partir du moment où il localise ces maux, le genre documentaire se vide de toute autre signification potentielle. Cela ne satisfait pas ceux qui, au dela de la recherche d’un simple enregistrement, veulent traduire une posture.

En revanche, il existe une catégorie d’image qui nous alerte sur la manière dont nous nous souvenons, réfléchissons sur notre situation et prévoyons son évolution. Peu importe combien de fois nous entendons parler de documentaire média comme s’il sagissait d’un éditorial, voire même de propagande : nous percevons qu’il s’agit d’un produit désincarné, que la conscience personnelle du photographe n’investit en aucun cas. Bien entendu, cette conscience n’est pas nécessaire pour que l’image ait un impact sur le spectateur, comme le pourrait la description impersonnelle d’un crime qui semble tous nous impliquer. Il est possible que ces images nous incitent, ou pas, à passer à l’action, mais elles n’éveillent pas de prise de conscience en nous, à savoir comment chacun de nous traite de ces preuves. Toutes les photographies opèrent une médiation avec la réalité, mais au lieu de présenter un point de vue d’entreprise ou le dogme d’une idéologie extérieure à nos êtres, certaines d’entre elles — celles qui nous intéressent ici — étendent jusqu’à nous un regard personnel, semblable au nôtre.

Quand il s’agit de nature, le regard a tendance à être solitaire. Le paysage semble nous amener à un retour sur nous-mêmes, comme pour éveiller en nous des plaisirs, des souvenirs ou des espoirs qui ne sont pas encore acquis à une culture. Le sens d’un paysage est sans doute lié à l’illusion séduisante qu’en chacun de nous sommeille quelque chose qui ne peut etre partagé et qui n’est pas encore socialisé. C’est en partie dû au caractère ineffable de sensations insaisissables perçues sous les cieux de régions reculées, et d’autre part, parce qu’il plait encore aux nord-américains de se livrer au fantasme d’une nature dissociée de la culture et qui ne relève donc pas d’une expérience collective. Bien sûr, nous savons parfaitement que la réserve dans laquelle nous rangeons notre idée de la nature est culturelle. Mais peut-être sommes-nous les seuls parmi les pays développés à pouvoir encore imaginer que notre contact réel avec la nature puisse aller au delà de cette réserve, comme s’il y avait une frontière que nous n’avions toujours pas transgressée. Il y a un photographe qui travaille sciemment à l’intérieur de ce conflit entre l’imaginaire et la transgression : Robert Adams.

Robert Adams, Expressway. Near Colton, California, 1982. From the portfolio Los Angeles Spring © Robert Adams, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Sorti de l’autoroute près de Colton, Californie, Adams a grimpé sur une petite colline érodée. De la fumée, de la brume et des effluents couvre d’un voile les paysages où se dessinent par ailleurs distinctement des silhouettes tout en nuances de gris, comme dans les photographies présentées ici et d’autres dans son ouvrage Los Angeles Spring. Bien que les effets de rendu soient redondants, les compositions sont réalisées individuellement, chacune étant une variante d’une recherche poétique en cours d’expansion. Adams met en œuvre une poétique de la déprédation. À l’ère de la photographie couleur, le noir et blanc joue la note de la nostalgie, et une étrange mélancolie se répand dans ces lieux qui sont par ailleurs d’une cruelle banalité. L’enjeu, ce n’est pas que Robert Adams paraisse éprouver de la tendresse pour ces lieux insignifiants, mais c’est qu’en les capturant comme des moments d’expérience solitaire, il les renvoie à une tradition dix-neuvièmiste du paysage et saisit leur horizon comme s’ils étaient aussi déserts qu’autrefois. Un regard sur les choses empreint de lassitude se confond avec la fraicheur d’une vision radieuse, comme si l’Amérique des années 1950 vue par Robert Frank s’était mêlée aux images de Yosemite prises par Carlton Watkins après la guerre civile. Adams montre des eucalyptus desséchés, des orangeraies abandonnées et des étendues de terre rasées au bulldozer. Ayant retenu son attention, on garde ces images à l’esprit comme des formes naturalisées, livrées à un processus symbolisé par la route ou les marques du passage des promoteurs immobiliers.

Dans l’introduction de son livre, The American Space: Meaning in Nineteenth-Century Landscape Photography, Adams écrit : « physiquement, la majeure partie des terres [de l’Ouest américain] sont aussi vides qu’à l’époque où William Henry Jackson et Timothy O’Sullivan les photographiaient, mais la beauté de l’espace — le sentiment que tout ce qu’y s’y trouve est vivant et précieux — s’est évanoui. » Adams considère que les photographes du XIXe siècle furent des privilégiés car le ciel pur qu’ils virent pouvait illustrer « les versets d’ouverture de la Genèse à propos du role de la lumière, comme celle qui façonne le vide ou le chaos. » Leurs appareils photo purent prendre leurs lots de vues, les mêmes qui sont aujourd’hui obscurcies ou effacées par une blancheur amorphe contre laquelle le photographe nostalgique doit désormais lutter s’il veut décrire la profondeur de l’espace.

Dans Los Angeles Spring, cette constatation et le désir mélancolique qui l’accompagne sont déjoués, nous laissant examiner uniquement les éléments négligés qui apparaissent au premier plan. Le lointain équivaut à un passé que nous ne pouvons restaurer. Par conséquent, ces images récentes évoquent le regret d’une époque où une quantité infinie d’informations se déversait dans la lumière. Ces photographies jouent la comparaison. Elles appréhendent avec imagination la portée de toute une série d’événements au cours desquels, dans le meilleur des cas, l’amour de la nature semble s’être égaré…

Par ailleurs, il est possible de voir les choses autrement et de s’enthousiasmer pour une nouvelle, quoique sinistre beauté. Ce qui reste ambigu, dans l’espace sans profondeur de la Californie du Sud de Robert Adams, devient péremptoire dans la série Smoke de John Pfahl, commencée en 1988. En utilisant un téléobjectif, Pfahl aplatit le moutonnement polychrome des émissions des cheminées d’usines. Les sujets sont circonscris dans un cadre resseré et mis ostensiblement à la portée du regard, mais en contrepartie, cela perturbe le spectateur dans sa relation physique intuitive à l’espace représenté. L’apparente intimité provoquée par le téléobjectif est annulée par son point de vue neutralisant ; nous ne pouvons ni établir la localisation ni évaluer la profondeur réelle du point d’observation. Hormis le fait que c’était la seule manière pour John Pfahl de décrire l’aspet nuisible d’un tel phénomène sans pour autant choquer, il utilise clairement le téléobjectif pour nous inviter, nous supendre en un lieu détaché de tout, et ensuite nous perturber, encore et encore, par l’étude de la pollution extatique dans l’atmosphère. Au cours de sa longue carrière, il nous a rappelé à la surface de l’image, aux dépens de sa profondeur illusoire (en disposant des lignes à l’intérieur de la scène photographiée, que l’on peut lire comme des figures géométriques dans le plan de l’image), et il a toujours refusé de contraindre la perspective du spectateur par aucune sorte de commentaire ou d’introduction. Tout ce qui apparait dans son travail est perçu comme une émanation d’un espace mental illimité et personnel. Cependant, le spectacle de ces nuages de benzene aux teintes rosâtres, qui apparaissent dans un fondu de couleurs rappelant le sublime pastoral, submerge finalement notre entendement de sa désolation. Ce travail est délibérément trop charmeur pour être critique, et ce même si son propos — un enregistrement décisif des nuages toxiques — définit sa raison d’être.

John Pfahl, Bethlehem # 16, Lackawanna, N.Y. From the series Smoke, 1988-1989. © 2002 George Eastman House, Rochester, NY.

La faille d’un projet comme celui de la série Smoke réside peut-être dans son besoin d’éviter une condamnation de l’évidence. Bien qu’il ait été enveloppé à un moment donné dans ces vapeurs de benzène, tout ce que le photographe a à dire de tels miasmes — son sens de l’ironie l’y autorisant —, c’est qu’ils sont beaux. Nous, les victimes de cette polution incroyable, sommes réduits à applaudir l’art avec lequel il les dépeint ! Bien plus encore, ces nuages prennent momentanément des formes héroïques ; ils appartiennent à un genre stéréoypé qui célèbre la productivité des usines. Qui pourrait être blâmé de penser que John Pfahl approuve la situation ? La série Smoke ne pouvait être conçue qu’aux États-Unis, le niveau de vie moyen commençant tout juste à montrer des signes de déclin, à ce moment précis de l’histoire où une conscience écologique s’active, mais que des mesures environnementales décisives sont tenues en échec. Le mariage chez Pfahl d’une esthétique exubérante et d’un espace aliéné, ne s’est jamais montrée aussi vaine que lorsqu’il traite d’une dégradation effective de l’environnement.

Pourtant, il n’a jamais été facile de se représenter ce danger. Les photographes en ont une approche aérienne/abstraite; ils ont également adopté un nihilime dénué de pathos à son égard. Certains d’entre eux sont retombés dans la nostalgie ou ont joué d’une séduction perverse avec notre péril commun. Nous leur reconnaissons une certaine résonnance expressive. De même, à chaque tentative, ils furent trop dépendants de leur public, censé apporter son propre sérieux moral à la scénographie. Les caractéristiques visuelles diffuses d’un terrain — quel que soit l’état dans lequel il se présentent — ne nous interpellent pas d’eux-mêmes sur l’urgence de la situation. On nous a appris à contempler la représentation d’un paysage, bien plus qu’à faire bruyamment cause commune pour le préserver d’un massacre. Nous avons l’impression que le paysage existe pour nous, et si pour une raison quelconque, on nous donne à voir un environnement qui nous rebute, alors nous lui tournons le dos. Même une Arcadie triste nous charmait. Mais comment pourrions nous être ému par un spectacle que nous rejetons : un désert américain auquel nous avons contribué ?

Richard Misrach a porté un intérêt de plus en plus grand, au fil des années 1980, à ce genre de panorama dans l’Ouest américain. Pour commencer, son appréhension des lieux est vraiment convaincante — le désert des Mojaves, du Nevada, l’arrière-pays californien, qu’il a parcourus sans cesse. Le moment de sa perception est toujours le présent, ensablé dans des ocres et dépeint en des teintes vert sauge, mauves et blondes, qui se transforment souvent en une exquise profondeur décolorée, quoique parfois rougie par un crépuscule ou des incendies. Misrach vit ces instants jusqu’à leurs limites sensorielles, sans cérémonie. Il nous donne l’impression que ce qui se passe là bas, au beau milieu de ce que l’on appelle la « nature sauvage », lui arrive à lui et pour lui, bien avant que d’être filtré par une quelconque référence artistique.

D’autres photographes se sont emparés de terres aussi intensément que lui à travers leurs images, révélant des refuges que nous pensions rares. Il y a quelque chose d’entreprenant, voire même de sportif, et cependant d’un peu triste dans leur projet, car ils nous rapportent des vues appétissantes comme s’il s’agissait de trophées. Misrach travaille le revers de cette médaille : il campe dans ce qui ressemble à un désert lointain, dans le seul but de montrer les traces inattendues que l’homme y a laissé partout. Il est le spécialiste pour transmettre de mornes et, in fine, de mauvaises nouvelles des paysages épiques.

Joe Deal, Backyard, Diamond Bar, California, from the Los Angeles Documentary Project, 1980. Courtesy Smithsonian American Art Museum.

En 1983, alors que le crépuscule tombait sur Lake Havasu City, Arizona, Misrach évoqua les deux courbes d’un McDonald’s au lointain, tel un phare précieux dans le désert. C’était un épilogue sensuel au travail réalisé dans les années 1970 par un groupe de photographe parmi lesquels Robert Adams, Lewis Baltz, Joe Deal et Frank Gohlke, qui avaient montré l’Ouest américain comme un paysage Pop, lors d’une exposition qui fit date, intitulée « The New Topographics ». Leur thème, le développement suburbain, vu comme un vernaculaire inattendu, déplut à une grande partie du public, en raison du style froid et désengagé des œuvres. En fait, quand bien même les photographes auraient affiché un regard plus critique, les choses ne se seraient pas arrangées pour autant, car c’était précisément le choix de leur sujet qui était provocant. Comment pouvaient être digne d’intérêt visuel les maisons de style Ranch situées au bout d’une route toute neuve, avec leurs branches d’arbres nues, ou les lotissements de mobile-home et les parcs pour camping-cars, les villes satellites implantées dans des périphéries arides ? Ici l’art prenait en considération le phénomène de décentralisation au sens géographique, provoqué par le déplacement de la population vers la Sun Belt. Les aménagements réalisés pour ces classes moyennes populaires qui traversaient la région ou bien qui y prenaient leur retraite, avaient un air de provisoire — et c’est justement cela que capturaient les photographes de « The New Topographics ». Mais les photographes s’étaient tellement focalisés sur une communauté atrophiée qu’ils ne traitèrent pas des conséquences sur le pays. Quoi qu’il en soit, on peut dire aujourd’hui que leur travail est allé en s’assombrissant au fur et à mesure qu’ils arpentaient ce territoire. Dans le livre de Richard Misrach, Desert Cantos, cette atmosphère lugubre a trouvé un aboutissement.

Richard Misrach, Submerged Lamppost, Salton Sea, 1985

© Richard Misrach, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco, Pace/MacGill Gallery, New York and Marc Selwyn Fine Art, Los Angeles

Depuis le début, on perçoit le vif intérêt de Misrach pour le désert en tant que phénomène social avant tout autre chose. C’est peut-être son romantisme qui l’a conduit là au départ, mais son réalisme prend le dessus quand il est sur les lieux. Il écrit : « Il suffit de se placer devant un 7-Eleven [une enseigne de commerce de proximité] à Indio, Californie, avec un de leur granité à la cerise, ou bien de barboter dans une piscine de Palm Springs dans la fraicheur des 40° d’un début de matinée, pour comprendre ce qu’est le désert. Toutefois, comme le titre Desert Cantos le suggère, il rapatrie son réalisme à l’intérieur d’une forme poétique aux connotations dantesques. Chacun des Chants, en l’occurrence chaque chapitre photographique, développe un thème : l’autoroute, les habitants, la survie, l’événement, le déluge… et ainsi de suite. Ici attirée par des formes rocheuses et des teintes veloutées, notre attention aux choses, telles qu’elles apparaissent, plus ou moins proches ou éloignées, semble être inversée. D’infimes résidus laissés là par des gens de passage ou des constructions abandonnées sont éparpillés un peu partout et nulle part, à l’intérieur de perspectives géniales. Les wagons d’un long train de fret de Santa Fe, Nouveau Mexique, sont réduits à des points lapidaires de rouge et de gris, dans le lointain d’une plaine de gomme vert olive. Dans le Chant intitulé L’Événement [The Event], le même horizon sans fin prend soudainement un tour narratif intéressant, car il raconte l’arrivée de la navette spatiale à la base aérienne de l’armée de l’air américaine Edwards, tandis que les gens, des silhouettes colorées, attendent son arrivée sur une plateforme aveuglante. Le Futur — un point dans le ciel — s’apprête à descendre sur ce lieu immémorial. À moins que ce ne soit au retour glorieux du Christ que ces cowboys, le personnel de l’armée et les touristes sont venus assister ? Le projet de Misrach lors de sa campagne dans le désert comporte certainement des parallèles bibliques. Son idée du déluge s’exprime dans Salton Sea, un lac dont l’eau est stagnante, avec des poteaux téléphoniques immergés, une station essence inondée et un toboggan pour les enfants. Ces scènes limpides, sont d’une beauté angoissante et spontanée qui, dans un murmure, nous annonce un châtiment. Et il conclut avec Fires, des feux de végétation, à la progression souvent incontrôlable et qu’il a photographiés avec un angle si rapproché que l’on sent presque leur odeur calcinée.

Richard Misrach, Desert Fire #249, 1985

© Richard Misrach, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco, Pace/MacGill Gallery, New York and Marc Selwyn Fine Art, Los Angeles

Bien que de mauvaise augure, ces panoramas crépitant ne sont pas encore infernaux comme l’est une série ultérieure intitulée The Pit et son dernier livre Bravo 20: The Bombing of the American West, encore plus silencieux. The Pit fonctionne comme un hymne funèbre aux centaines de bestiaux morts pour des raisons inexpliquées ou qui n’on pas été examinées, et que l’on a jeté dans des décharges isolées du Nevada. Leurs pattes et leurs sabots dépassent du limon comme autant d’ordures. Les incendies procurèrent à Misrach un nouveau sujet saisissant ; ses images de cadavres d’animaux prenaient une force politique cinglante.

Richard Misrach, Dead Animals #327, 1987

© Richard Misrach, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco, Pace/MacGill Gallery, New York and Marc Selwyn Fine Art, Los Angeles

Toutefois, les deux sujets sont traités avec un regard caressant d’une incongruité éloquente. Misrach installe une tension entre l’ampleur de sa description, la présence physique de tirages grands formats et l’effroi suscité par ses sujets — qui semblent dégorger dans notre propre espace, d’où nous ne pouvons nous échapper. Jusque là, son attitude face au désert relevait presque de la curiosité anthropologique, et nous y étions jetés comme des voyageurs avec leur guide, celui qui sait voir avec splendeur. À présent, il soutient cette vision et nous emmène au beau milieu d’un holocauste.

Misrach ne fut pas le premier à découvrir les ravages provoqués à Bravo 20, la zone de tir de la US Navy dans le Nevada, ni le premier à apprendre que cette activité s’était tenue dans la plus grande illégalité pendant plus de vint ans. Les pires violences y avaient été commises, sous le vacarme assourdissant des avions de chasse supersoniques. Ses voyages le conduisirent là. Il se joignit aux militants venus résister aux militaires, et fit ses images méditatives de ces paysages. Elles montrent une terre couverte de cratères, privée de toute vie, hormis de celle des plantes les plus tenaces, mais jonchée de centaines d’obus et de bombes. Ces photographies rappellent de manière inopinée celles produites par Roger Fenton il y a plus de 140 ans sur les champs de la Guerre de Crimée, parsemés de boulets de canon, semblables aux déjections de quelque oiseau d’acier obscène. Mais le côté readymade de Bravo 20 en tant que paysage moralisé réside dans le fait que ce n’est pas un champ de bataille mais une zone d’entraînement. Misrach n’a aucun mal à révéler comment une culture machiste a littéralement vomit partout sur cet environnement, qu’elle avait autrefois présenté comme le territoire exemplaire de ses “agressions héroïques”. Car celles-ci illustrent le résultat de l’œuvre délibérée de l’armée américaine et non pas simplement l’une de ses conséquences accidentelles. Le gâchis de Bravo 20 est encore plus convaincant que ces pauvres animaux abattus par des contaminations chimiques ou radioactives.

L’économie du développement bas de gamme dans les zones arides de l’Ouest — la poubelle — est étroitement liée avec notre militarisme. Les habitants de Fallon, Nevada, bien que terrorisés par le bruit, étaient réticents à protester contre l’usurpation de leurs terres environnantes par l’armée, car c’était une source de revenus pour leur ville. Il semblerait que nous ayons une extrême difficulté à choisir entre nous adapter à la nature ou la protéger de nous-mêmes. En spéculant suivant ce principe, Misrach n’a jamais défendu une idée aussi radicale que celle de déplacer ces gens hors de la région. Mais il a proposé que Bravo 20 soit transformé en un parc national qui serait le premier mémorial du pays dédié à l’environnement. Les itinéraires d’excursion de ce secteur seraient dénommées « Route de la Dévastation » [« Devastation Drive »] et « Passage des Bombes » [“Boardwalk of the Bombs”] — des noms pertinents pour un paysage qui mérite que l’on reconnaisse le mal prodigieux dont il est accablé.

Max Kozloff, 1997

Traduction Adrien Chevrot

Cet essai a été publié pour la première fois dans « Lone Visions, Crowded Frames: Essays on Photography » de Max Kozloff, The University of New Mexico Press, 319 pages, 1997.