En accompagnement de l’exposition de Joana Hadjithomas & Khalil Joreige « Se souvenir de la lumière », le magazine propose une réédition en français de l’article de Sarah Rogers « Out of History: Postward Art in Beirut », paru en 2007 à l’occasion d’un numéro d’Art Journal entièrement consacrée à l’art contemporain au Liban.

Cosmopolitisme et instabilité politique caractérisent, dans l’imaginaire populaire, la ville de Beyrouth. Au lendemain de la guerre civile au Liban (1975-1990), coïncidant avec une globalisation du marché de l’art, commissaires et critiques ont porté leur attention sur un groupe d’amis, collègues et parfois collaborateurs désormais qualifiés de “génération d’après guerre”. Leur travail a la particularité de faire converger une pratique artistique explorant différents médiums et dispositifs avec un intérêt critique pour la guerre, ses récits et ses mémoires. Même si très ancrée dans leur contexte immédiat, les œuvres de ces artistes résonnent avec certaines tendances de l’art contemporain à l’échelle internationale. Alors que la plupart des critiques ont tenu à situer ces œuvres en les interprétant comme symptomatiques de l’après-guerre à Beyrouth, l’article de Sarah Rogers montre que ces stratégies artistiques interviennent dans les représentations de la ville et participent également à l’histoire de son cosmopolitisme.

Beyrouth exerce une forte emprise sur l’imaginaire occidental : elle est un port méditerranéen aux multiples langues et cultures, un bastion du libéralisme au Moyen-Orient, un foyer de violence politique. Ces descriptions très répandues se fondent sur la réputation de la ville, présentée à la fois comme un lieu cosmopolite et profondément instable. La fin de la guerre du Liban (1975-90) a coïncidé avec un tournant vers la mondialisation du marché de l’art. Aussi, l’art contemporain produit à Beyrouth après-guerre possède une renommée similaire à celle de la ville sur le marché de l’art international1. L’attention des conservateurs et des critiques s’est tout particulièrement concentrée sur un réseau d’amis, de collègues et, parfois, de partenaires – souvent désignés comme la génération d’après-guerre – dont les pratiques multimédias s’associent à un intérêt critique pour la guerre, son histoire et sa mémoire. Bien qu’intimement liées à un contexte, leurs œuvres ont une résonance internationale. L’esthétique de l’archive qui les caractérise lie leurs méthodes à un art néo-conceptuel mondial, de même que leur approche allégorique de l’histoire fait écho à la désillusion de la théorie postmoderne envers les grands récits historiques. Néanmoins, la plupart des critiques se sont attachés à fermement localiser cet ensemble d’oeuvres, considérées comme caractéristiques du Beyrouth d’après-guerre. Le présent article vise à montrer que ces pratiques artistiques interviennent dans le champ des représentations de la ville tout en participant de l’histoire de son cosmopolitisme.2

Beyrouth acquiert son statut de ville internationale durant la seconde moitié du XIXe siècle, la cité portuaire se situant alors au coeur de l’activité des missionnaires et de la vie politique et culturelle dans la région3. Sa politique économique du laissez-faire, héritée du mandat français (1920-43), de même que sa grande communauté d’expatriés font de la capitale un point nodal du commerce international dans les années 1950 et 1960 – elle représente plus de dix-sept groupes religieux ; les communautés arabe, française et anglaise y cohabitent alors sans difficultés. Sous la surface, toutefois, les tensions politiques et socio-économiques montent, jusqu’à l’éclatement de la Guerre du Liban en 1975. Dans les années 1970 et 1980, les médias décrivent Beyrouth comme une vraie souricière, le théâtre d’assassinats, d’enlèvements et d’attentats suicides, et la présentent plus généralement comme le lieu d’un chaos sans nom. Le morcellement brutal de la ville, qui résulte d’un ensemble complexe de conflits religieux, politiques et territoriaux, est ironiquement résumé, dans les médias occidentaux, à une opposition entre musulmans et chrétiens (une opposition dont les résonances contemporaines sont bien trop effrayantes).

Après quasiment deux décennies de révolutions violentes, de déplacements massifs, de grands mouvements d’émigration et d’innombrables cessez-le-feu ratés, le pays entre dans une fragile période de trêve à l’automne 1989, suite à la ratification du document dit « d’entente nationale », le 22 octobre. Plus connu sous le nom d’« accord de Taëf », le traité promeut la réconciliation nationale, appelle au désarmement des milices et propose une restructuration du système politique, qui rééquilibre les pouvoirs attribués aux divers groupes religieux du pays4. En revanche, le traité ne donne aucune échéance claire pour tous ces changements (une omission aux conséquences multiples, qui continuent de troubler la stabilité du pays). Craignant qu’en attribuant la responsabilité des violences aux uns ou aux autres, on ne parvienne qu’à ranimer les conflits, on promeut, dans le discours officiel, une véritable politique de l’endiguement. Après qu’un comité d’historiens a plusieurs fois échoué à produire un récit de la guerre satisfaisant pour chaque groupe confessionnel, on décide que l’histoire du Liban, telle qu’elle est enseignée dans les écoles, s’arrête en 1946 ; quand, en 1991, le gouvernement fait passer une loi offrant l’amnistie aux auteurs de crimes de guerre, d’anciens criminels s’immiscent sans difficulté au sein du gouvernement5. Et, d’après plusieurs architectes et historiens de l’urbanisme, la très vaste et très lucrative campagne de reconstruction lancée dans le centre de Beyrouth à la fin de la guerre a bien plus contribué à détruire le patrimoine architectural et historique de la ville que deux décennies de combats ont pu le faire6. Plutôt que de faire l’histoire de la guerre, le discours officiel et le discours populaire ont invoqué un Liban d’avant-guerre idéalisé – au point que le critique littéraire Saree Makdisi en est venu à se demander si Beyrouth avait en réalité jamais eu une histoire7. Mais on ne peut taire bien longtemps le désastre de la guerre civile et, au cours des années 1990, ces efforts d’enfouissement du passé ont été troublés par l’occupation israélienne à la frontière sud du pays, par la prison de Khiam et par les fantômes de quelques dix-sept mille hommes et femmes disparus8. C’est cette place contentieuse qu’occupe la guerre dans le paysage physique et psychologique du Liban qui fait l’objet de la première installation réalisée à Beyrouth après la guerre.

Dans la soirée du 20 août 1992, un petit terrain au nord d’Antélias, une zone de plages populaire jouxtant une des autoroutes centrales de Beyrouth, devient le théâtre inattendu d’une exposition d’art contemporain. Il s’agit d’un projet de Ziad Abillama, un jeune artiste diplômé de l’université du Massachusetts à Amherst, revenu au pays en 1991. Assisté d’une vingtaine de personnes, Abillama a nettoyé les piles d’ordures qui s’étaient accumulées pendant la guerre alors que les services de collecte étaient suspendus, et a débarrassé une zone d’environ 2m2. Plusieurs objets ont été disposés dans ce petit espace entouré de barbelés et éclairé d’une puissante lumière blanche, produite par un générateur portatif. Quelques uns de ces objets ont été trouvés çà et là (de la ferraille, des balles, un vieil équipement militaire), mais les plus intéressants d’entre eux ont été réalisés par Abillama lui-même, lors de sa formation dans un atelier de métallurgie de la ville. L’un de ces nouveaux objets, un petit missile en métal brillant, est posé délicatement sur un coussin violet et présenté dans une vitrine en verre, sur une table en bois de style baroque. En contraste, un autre missile de la même taille est présenté un peu plus loin, posé sur une pile de journaux amassés dans un caddy rouillé de Spinney’s, un supermarché situé de l’autre côté de l’autoroute. L’esthétique corrosive de l’installation est accentuée par le paysage environnant : les ordures étalées au delà des barbelés, le ronronnement oppressant du générateur, les puissantes lumières fluorescentes.

L’installation, à la fois visuelle et auditive, offre une expérience viscérale pour le public local et recontextualise ces artefacts de guerre en les incorporant dans une oeuvre d’art : les outils de destruction deviennent les instruments d’une création. Le potentiel de violence contenu dans ces objets, désormais réduit à néant, fait allusion à une autre transformation : c’est l’expérience de la violence métamorphosée en un objet soumis à l’étude historique et à la contemplation esthétique. Dans une affiche conçue pour accompagner l’installation, Abillama crée un montage à partir de textes et d’images qui montrent que la technologie et la guerre ont été utilisés, au XXe siècle, en tant que régénérateurs de la culture ; la configuration du beau et du fonctionnel dans la violence a préfiguré l’investissement du marché de l’art international dans le Beyrouth d’après-guerre.

Le « redémarrage » de la production artistique dans le Liban d’après-guerre date, selon l’artiste et critique Walid Sadek, de l’installation d’Abillama, qui montre un « condensé suffisant d’idées et une hybridation des méthodes. » J’ajouterai aux remarques de Sadek que l’importance du projet d’Abillama tient aussi en ce qu’il rassemble autour de lui un large réseau d’amis et de collègues, qui appartiennent aujourd’hui pour la plupart à ce qu’on appelle la génération d’après-guerre. C’est notamment le cas de Sadek qui, ayant terminé ses études aux États-Unis, est revenu à Beyrouth le soir même du vernissage. Abillama et lui ont travaillé ensemble au cours des sept années suivantes et ont produit, en 1995, un manifeste commun, appelant au développement d’un art local qui ne se prétendrait pas authentique9. Jayce Salloum – un artiste libano-canadien qui travaillait à l’époque à Beyrouth – s’est associé à Sadek et Abillama dans quelques études critiques plus ou moins formelles de l’installation, examinant le rôle de l’art dans la société libanaise d’après-guerre. Il ne s’agit pas de dire que l’installation est à elle seule responsable des amitiés et des collaborations qui sont au coeur de la production de cette génération d’après-guerre, mais il s’agit plutôt de montrer qu’elle est un marqueur important dans la période formative des années 1990, quand les artistes de Beyrouth travaillaient encore dans l’ombre de la ville.

Les artistes du Beyrouth d’après-guerre se sont fait connaître sur la scène internationale grâce à la Documenta X, organisée en 1997 sous la direction de la commissaire française Catherine David. Cinq ans plus tard, David a lancé son projet Tamáss : Représentations arabes contemporaines, dans lequel elle a présenté le travail de plusieurs artistes de Beyrouth10. Depuis, la liste des expositions internationales auxquelles ont participé les artistes de Beyrouth s’est allongée, pour inclure la Biennale de Venise (2003), DisORIENTation: Contemporary Arab Arts from the Middle East, organisée à la Maison des cultures de Berlin (2003), Out of Beirut à Modern Art Oxford (2006), la Biennale d’art contemporain de Séville (2006) et la Biennale de São Paulo (2006). Les articles et critiques parus dans Artforum, Art News, Flash Art, le New York Times et dans un numéro spécial du magazine d’art canadien Parachute (2002) ont contribué à établir la réputation de ces artistes, souvent regroupés sous le nom de génération d’après-guerre : Tony Chakar, Joana Hadjithomas et son partenaire Khalil Joreige, Lamia Joreige, Bilal Khbeiz, Bernard Khoury, Rabih Mroue, Walid Raad, Walid Sadek, Lina Saneh, Jalal Toufic et Akram Zaatari. La liste varie, incluant occasionnellement Ziad Abillama, Ali Cherri, Elias Khoury, Fouad El-Khoury, Marwan Rechmaoui, Nadine Tourna, Jayce Salloum, et le duo Paola Yacoub et Michel Lasserre.

Si l’installation d’Abillama s’inscrit dans une esthétique de l’improvisation, la génération d’après-guerre tend à être plus connue pour son approche archivistique, qui joue sur la frontière et oscille en permanence entre la fiction et le récit historique. Ces stratégies sont aujourd’hui notamment associées à des œuvres multimédias comme l’Atlas Project de Walid Raad (dont les dates varient)11. Cette oeuvre polyvalente présente aux spectateurs une série d’histoires, ancrées dans l’expérience individuelle de la guerre civile – celle d’un libanais maintenu en captivité avec des otages occidentaux, celle d’un inspecteur spécialisé dans les attentats à la voiture piégée, celle d’un historien qui a passé le temps à jouer à des jeux d’argent, parmi tant d’autres. Montrant ce qui a pu se passer en marge des grands moments de la guerre, ces histoires, quelques peu absurdes mais toujours plausibles, témoignent. Elles s’articulent essentiellement autour de documents visuels : des photographies, des albums, des coupures de presse, des témoignages vidéo. Ces preuves matérielles sont des traces documentaires à la fois de l’expérience elle-même et de son inscription dans la représentation. En reportant la responsabilité artistique sur des témoins imaginaires et sur de faux documents, Raad bouleverse le processus par lequel les représentations (historiques et artistiques) s’ancrent dans leur discipline et trouvent leur légitimité. Je soutiens que ce projet, plutôt que de remettre en question la distinction entre l’illusion de l’art et la validité de l’histoire, met en évidence une tension entre la subjectivité et l’objectivité de l’expérience et de sa représentation. Il importe peu que ces histoires et ces artefacts visuels aient été produits dans le cadre d’un projet artistique. Le témoignage, tout comme le récit historique et la documentation visuelle, est soumis aux conventions de la représentation.

Cette stratégie, qui confie au visuel la double tâche de raconter et de remettre en question l’histoire, est aussi au coeur de l’oeuvre Wonder Beirut: The Story of a Pyromaniac Photographer (1998-2006), du duo Hadjithomas et Joreige. Dans ce projet, les artistes imaginent avoir trouvé l’archive d’un certain « Abdallah Farah », un photographe qui se serait formé dans le studio de son père au centre ville de Beyrouth. D’après l’histoire racontée par les artistes, en 1968, le Ministère du Tourisme libanais aurait fait appel au studio pour photographier l’architecture moderne de Beyrouth – ses grands hôtels, ses cinémas et ses banques – et produire une série de cartes postales. Les conflits qui éclatèrent en 1975 auraient interrompu le projet et, peu après, le studio aurait été détruit dans un incendie. Ayant sauvé quelques uns de ses négatifs, Farah les aurait ensuite partiellement brûlés. Travaillant à partir des morceaux de négatifs qu’ils ont « retrouvés », les artistes exposent les photographies de Farah et les diffusent sous forme de cartes postales. Les brûlures sur les images des bâtiments documentent les effets de la guerre (la ville en feu) et du geste destructeur de Farah (les négatifs en feu) sur la représentation. En outre, les images de femmes en bikini, d’hôtels reluisants et de plages montrent un Beyrouth parallèle à la réalité : en 1968, l’armée israélienne détruisit – au sol – treize avions de la Middle East Airlines (la compagnie civile libanaise), en représailles des actions menées par les commandos palestiniens à la frontière entre le Sud-Liban et Israël. Les étudiants et les groupes politiques radicaux descendirent ensuite dans les rues de Beyrouth, protestant contre l’incapacité de l’armée libanaise à protéger la souveraineté de son territoire contre l’envahisseur. Les bulles à la surface des photographies sont à la fois un symptôme des tensions sous-jacentes dans l’image de la modernité de la ville et un parasite qui affecte la cohérence de ces représentations.

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Cartes postales de guerre, 2ème partie du projet Wonder Beirut, 1997-2006. Édition de 18 cartes postales. © Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. Galerie In Situ — fabienne leclerc.

Si Raad et le duo Hadjithomas-Joreige attribuent leurs oeuvres à des personnages fictifs, Sadek, dans Love is Blind (2006), travaille quant à lui sur la figure historique de Moustafa Farroukh, l’artiste organisateur du premier salon de peinture au Liban, qui se tint à Beyrouth en 1927. Convoquant une histoire des beaux-arts plus ancienne, Sadek reprend les cartels d’exposition des peintures de Farroukh, qu’il présente aux côtés d’une série d’aphorismes, imprimés en arabe et en anglais. Les cartels identifient les peintures en des termes propres à l’histoire de l’art (artiste, date, matériau, dimensions et collection), tandis que les aphorismes (dont le titre est un exemple) invoquent un savoir selon un principe différent. Chaque ensemble de textes encadre un morceau du mur nu correspondant à la forme des peintures absentes. Comme dans les cartes postales du Wonder Beirut de Hadjithomas et Joreige, les peintures de Farroukh – des paysages traditionnels – sont représentatives d’une tradition visuelle qui s’attache à forger une identité nationale libanaise. L’anthropologue Kirsten Scheid a bien montré que la peinture de paysage des années 1930 et 1940 a produit une certaine manière de voir la géographie du pays : « L’approche du paysage chez Farroukh atteste de ce que le territoire s’adapte bien à l’idée d’un pays pittoresque qui vaut d’être visité, et de ce que les artistes locaux reconnaissent et font usage de cette valeur12. » La peinture permet à la fois de représenter et de valider une identité nationale naissante, engagée dans un processus de légitimation complexe : le Liban obtient son indépendance en 1943, avec la fin du mandat français.

Walid Sadek, « Love is Blind », 2006, 10 textes imprimés sur papier en arabe et en anglais, 10 textes en vinyle en arabe et en anglais, vue de l’installation et détail, Modern Art Oxford, © Walid Sadek, photographies de Steve White.

Ainsi, comment interpréter le choix de Sadek, qui exclue le visuel du projet artistique de Farroukh et, partant, de sa propre pratique ? Dans Love is Blind, les peintures absentes sont manifestées par le texte, le titre renforçant l’absence du visuel. Cette exclusion signale un déplacement de la contemporanéité de l’histoire du Liban, mis en avant dans les mémoires de Farroukh (publiés en arabe en 1986, après sa mort). Dans un essai consacré à l’autobiographie du peintre, Sadek analyse les propos de l’artiste, qui présente sa propre évolution vers l’art comme un « départ miraculeux »13. Être artiste « n’était pas une vocation évidente pour un jeune sunnite à Beyrouth », mais Farroukh considère le déroulement de sa vie comme un accomplissement du destin. Imprégnée des tropes de l’histoire de l’art hérités de Vasari et des tropes du passé colonial issus du mandat français, l’autobiographie de Farroukh est des plus conventionnelles. Adoptant le rôle de « l’artiste civilisateur », Farroukh estime que sa culture est malade et souffre par comparaison avec la culture occidentale. À ses yeux, les gloires du passé et l’échec de la transition vers la modernité inscrivent la culture arabo-musulmane dans une époque qui n’est pas tout à fait celle du présent14. Mais, depuis les années 1990, le travail de Sadek s’est attaché à explorer le rôle du visuel dans la construction de l’identité, ce précisément en opérant un retrait du visuel et en s’appuyant de plus en plus sur le texte. En outre, sa décision de ne pas traduire un certain nombre de phrases en arabe signale sa volonté de garder un intérêt local et entrave la circulation internationale de son travail. Ainsi, le projet de Sadek rend paradoxalement visible la politique du langage à l’oeuvre dans le monde de l’art international, tout comme il interroge les limites de la représentation visuelle par le biais de sa trace.

Les réalisateurs Lamia Joreige et Akram Zaatari traitent le document visuel et son rôle de médiateur historique d’une façon tout à fait différente. Dans leurs travaux, la photographie documentaire entraîne le spectateur dans un voyage artistique et historique. Dans son documentaire Here and Perhaps Elsewhere (2003), un clin d’oeil évident au film de Jean-Luc Godard Ici et ailleurs (1976), Joreige réalise un travail de cartographie spatiale et temporelle, mobilisant de vielles photographies pour identifier des lieux qui ont été transformés ou effacés par la guerre. Longeant la Ligne verte, une zone créée et surveillée par des milices pour séparer l’Est et l’Ouest de Beyrouth pendant la guerre, Joreige demande aux habitants des quartiers voisins s’ils connaissent le nom de quelqu’un qui s’est fait enlever là15. À d’autres moments, elle leur demande d’identifier les lieux représentés dans les photographies et de les situer dans le paysage contemporain. Les réactions sont très variées : il y a des querelles à propos des photographies, de l’enthousiasme à l’idée d’apparaître dans ce que l’on suppose être un reportage télévisé, des reproches pour avoir donné de faux espoirs quant au sort des disparus, des refus par peur de parler et, comme il est coutume, de nombreuses invitations à boire le café. Au fil de l’enquête, le spectateur en vient à chercher désespérément un dénouement, qui ne vient jamais. Au contraire des films documentaires traditionnels, la vidéo de Joreige est une chasse aux fantômes. Aucun détail concret et aucune réponse n’apporte de conclusion, malgré la réelle volonté dont font preuve ceux qui sont filmés pour identifier les disparus et situer le passé photographié.

In This House (2004), de Zaatari, décrit une transition dans l’histoire. L’artiste cherche à retrouver une lettre enfouie dans un obus de mortier, enterré dans le jardin d’une maison. Cette maison, située dans le village d’Ain el Mir au Sud du Liban, fut occupée par les résistants libanais pendant six ans après l’invasion israélienne de 1982 ; un des résistants écrivit une lettre pour remercier la famille d’avoir « partagé » sa maison et la cacha dans un obus de mortier, qu’il enterra au fond du jardin. Le documentaire mêle le témoignage de l’auteur de la lettre à des séquences vidéo montrant le jardinier de la maison creusant le sol à la recherche de l’obus, avec les commentaires amusants des voisins et du personnel de sécurité venus assister à son travail16. Littéralement et figurativement, l’œuvre de Zaatari déterre à la fois l’histoire de l’expérience de la guerre et l’expérience de cette histoire dans le Liban d’après-guerre.

Akram Zaatari, « In This House », 2004, image extraite de la vidéo, 30 min., en arabe avec sous-titrage anglais © Akram Zaatari, image fournie par la galerie Sfeir-Semler.

Zaatari et Joreige insèrent tous les deux des photographies dans leurs vidéos. Cette technique bouleverse, d’un point de vue aussi bien visuel que temporel, la construction linéaire du récit historique, de même qu’elle incorpore les conditions de la production au sein même de l’oeuvre. Dans la vidéo de Joreige, les photographies permettent non seulement de déclencher l’effort de remémoration, mais aussi de représenter visuellement la frustrante incapacité à situer le passé dans le paysage du présent. Cette technique – qui montre que les souvenirs et les photographies ne parviennent pas à s’accorder parfaitement les uns aux autres – réapparaît dans une autre oeuvre de Joreige, A Journey (2006). À travers un montage de photographies, d’entretiens et de films de famille, la vidéo retrace l’histoire de la famille Joreige, de Jaffa à Beyrouth. Le travail de cartographie, auquel s’ajoute tout un ensemble de sources documentaires, permet à l’artiste d’analyser sa propre vision de la Palestine comme référence d’une identité et d’une position politique. Dans une scène particulièrement marquante, sa mère passe du français à l’arabe en contemplant les objets qu’elle a gardé de la Palestine – un vestige poétique du passé incarné dans le présent et représentatif de la problématique du langage au Liban. Les ruminations cessent lorsque sa mère lui ordonne de « débrancher son engin maléfique ». L’écran noir signale que la caméra n’est pas tant l’instrument d’une médiation, mais plutôt d’une intrusion17.

Les projets décrits ci-dessus participent d’une herméneutique du soupçon, avec le contexte politique très tendu de Beyrouth qui sert à la fois de sujet et de cadre à l’analyse. En décrivant ce corpus d’oeuvres, les critiques ont utilisé les termes d’espion et de contrebande18. Ces tropes critiques décrivent un monde de l’espionnage à la pointe : des informations secrètes, des traces visuelles qui servent de preuves, des fausses identités et d’ingénieux passages à travers les frontières. D’un côté, ces descriptions sont bien représentatives de la nature essentiellement éphémère de ces pratiques (les performances, les installations, les interventions artistiques dans la ville) et de leur résistance à un marché local qui préfère la peinture et la sculpture. D’un autre côté, l’interdisciplinarité de ces oeuvres et le brouillage concomitant qu’elles opèrent dans l’opposition entre illusion artistique et réalisme documentaire, sont souvent perçus comme symptomatiques de Beyrouth, plutôt que comme une stratégie d’intervention au sein de ce contexte. Le critique Stephen Wright, par exemple, écrit : « Cette manipulation des frontières entre les disciplines renvoie aux conflits frontaliers qui affectent la vie de tant de gens.19» Ces lectures contextualisent le rapport intéressant qui unit la forme de l’art aux circonstances de sa production, tout en s’abstenant de donner à la pratique artistique le pouvoir de définir le contexte ou de remettre en question ses représentations. Le reste de cet article s’attache à examiner la façon dont les critiques ont défini la génération d’après-guerre. Je vais plus particulièrement me concentrer sur le discours qui décrit le milieu artistique de Beyrouth comme « proto-institutionnel » – le terme de Wright – et montrer que ce postulat trahit un goût nostalgique pour un art local libre des contraintes du marché de l’art international 20.

Lamia Joreige, “A Journey”, 2006, image extraite du documentaire vidéo, 41 min., en français et en arabe avec sous-titrage anglais © Lamia Joreige

On a particulièrement insisté, dans la presse internationale, sur le manque d’aides publiques attribuées aux arts visuels à Beyrouth. Malgré la place centrale qu’occupe la ville dans la culture du pays, elle ne dispose d’aucun musée d’art contemporain. De plus, le petit marché de l’art qui existe à Beyrouth est dominé par un réseau de galeries qui privilégient la peinture et la sculpture – des objets en général plus appropriés à la décoration d’intérieur21. Tandis que les acteurs locaux de la culture se lamentent du manque d’infrastructures pour les arts visuels contemporains, les critiques internationaux soulignent les avantages que l’art expérimental peut retirer d’un contexte dans lequel les contraintes du marché de l’art ne s’exercent pas. Toutefois, Sadek démontre que l’adjectif « proto-industrielle » utilisé pour décrire Beyrouth n’est pas tout à fait juste. À ce titre, il rappelle le rôle formateur qu’ont joué plusieurs organismes à but non lucratif, comme le Théâtre de Beyrouth, Ashkal Alwan (Association Libanaise pour les Arts Plastiques, fondée en 1995), le festival Ayoul (1997-2001) et la Fondation Arabe pour l’Image (fondée en 1997)22. Chacun de ces organismes a joué un rôle crucial en offrant une plate-forme d’expression à l’art expérimental et politiquement engagé. Un afflux de financements étrangers a également contribué au développement et à la mise en forme des paramètres de ce mouvement ; comme le note Zaatari, il y avait, dans les années 1990, beaucoup d’opportunités de financements pour les films qui traitaient de la guerre civile23.

Un autre élément important tient en ce que ces organismes ont évolué avec les artistes qui, par leur présence et leur travail, ont garanti leur utilité. L’histoire du programme d’expositions d’Ashkal Alwan est bien représentatif. Si l’association a gardé sa vocation initiale, c’est-à-dire promouvoir l’art dans l’espace public, le travail qu’elle soutient aujourd’hui est très différent de celui qu’elle exposait en 1995. Le Hamra Street Project (2000) est la première exposition à avoir inclus quelques uns des artistes qui sont aujourd’hui associés à Ashkal Alwan24. L’utilité locale de projets comme celui d’Ashkal Alwan est mise en évidence par le nombre croissant de festivals de film et d’art vidéo indépendants. De même, le succès de deux galeries, l’Espace SD (1998-2007) et Sfeir-Semler (ouverte en 2006) a contribué au développement d’un marché et d’un public pour la vidéo, l’installation et les pratiques multimédias25. Ashkal Alwan a aussi veillé à cultiver ses rapports avec le public international, concevant des expositions au Borusan Arts Center d’Istanbul (2000), à la Townhouse Gallery au Caire (2001), à VideoBrasil à São Paulo (2003) et au London International Festival of Theatre (2004)26.

« Comme Beyrouth serait provinciale s’il n’y avait jamais eu la guerre et s’il n’y avait pas les ruines de la guerre civile », note l’artiste et critique Jalal Toufic27. Ses remarques pleines de sarcasme nous rappellent qu’il est nécessaire d’élargir les paramètres spatiaux et historiques qui définissent la génération d’après-guerre. La première étape consiste à prendre en compte le statut transnational de ces artistes, évident dans leurs parcours professionnels, leurs stratégies artistiques et leurs oeuvres polyglottes. Rappelons que la guerre a engendré, parmi tant d’autres choses, un mouvement d’émigration de masse. Quand, en 1982, l’invasion israélienne est venue empirer une situation qui était déjà très mauvaise, de nombreux libanais ont décidé de partir ou de rester à l’étranger, avec parmi eux Abillama, Raad et Sadek. Abillama et Sadek attribuent la formation de leur identité arabe à l’expérience qu’ils ont vécue aux États-Unis. Abillama, par exemple, affirme qu’il est né pendant la Guerre du Golf, ceci pour dire que sa conscience politique s’est construite en réponse à la représentation que les médias américains faisaient du monde arabe, de même qu’en réponse au racisme anti-arabe qui s’est répandu sur le campus de son université à l’époque28. Toutefois, durant les années qui ont suivi l’accord de Taëf, de nombreux artistes sont revenus à Beyrouth29.

Le statut transnational de la génération d’après-guerre remonte aussi à l’histoire plus ancienne des artistes de Beyrouth. Le premier peintre professionnel de la ville, Daoud Corm (1852-1930) a lui-même su faire jouer sa mobilité culturelle au sein du marché local, régional et international. Né dans un petit village du Mont Liban, Corm a étudié à l’Accademia di San Luca de Rome, où il se rendait en train, avant de monter son propre studio et sa boutique de matériel artistique, à Beyrouth, à la fin des années 1870. Corm faisait la publicité de son art et de son commerce dans les journaux arabes, turcs, français et anglais. Il a peint les portraits d’une nouvelle classe en pleine ascension à Beyrouth, à Damas et au Caire, et a participé à plusieurs expositions à l’étranger. Ainsi, depuis l’ère ottomane et, surtout, depuis l’indépendance, Beyrouth sert de carrefour international ; dans les années 1960, les expatriés se sentaient chez eux à Beyrouth, et les artistes de Beyrouth se sentaient chez eux à Paris, où ils étaient partis étudier. Les débats sur l’authenticité culturelle, qui animaient les autres capitales coloniales, n’y prirent jamais vraiment racine : là où « local » signifiait « cosmopolite », un mouvement visant à identifier et à établir un langage visuel vernaculaire ne parvint pas à prendre forme30.

Mais la longue guerre civile a brisé cette image. Le pays s’est fracturé le long de ses failles politiques et religieuses et, dans le sillage de la guerre, un mythe de l’origine a été invoqué pour inscrire la violence dans un cycle de destruction et de renaissance. Si les moments de rupture violente sont souvent considérés comme des évènements fondateurs dans les récits nationaux, le statut ontologique de Beyrouth, dans ce mythe national, est construit autour d’une série de destructions et de résurrections. Selon l’historien de l’architecture Hashim Sarkis, « on dit que la ville a été détruite et reconstruite cinq, sept et même dix fois pendant sa longue histoire. Elle est d’abord vouée à être détruite pour être ensuite reconstruite. La destruction est ancrée dans le mythe fondateur de Beyrouth.31»

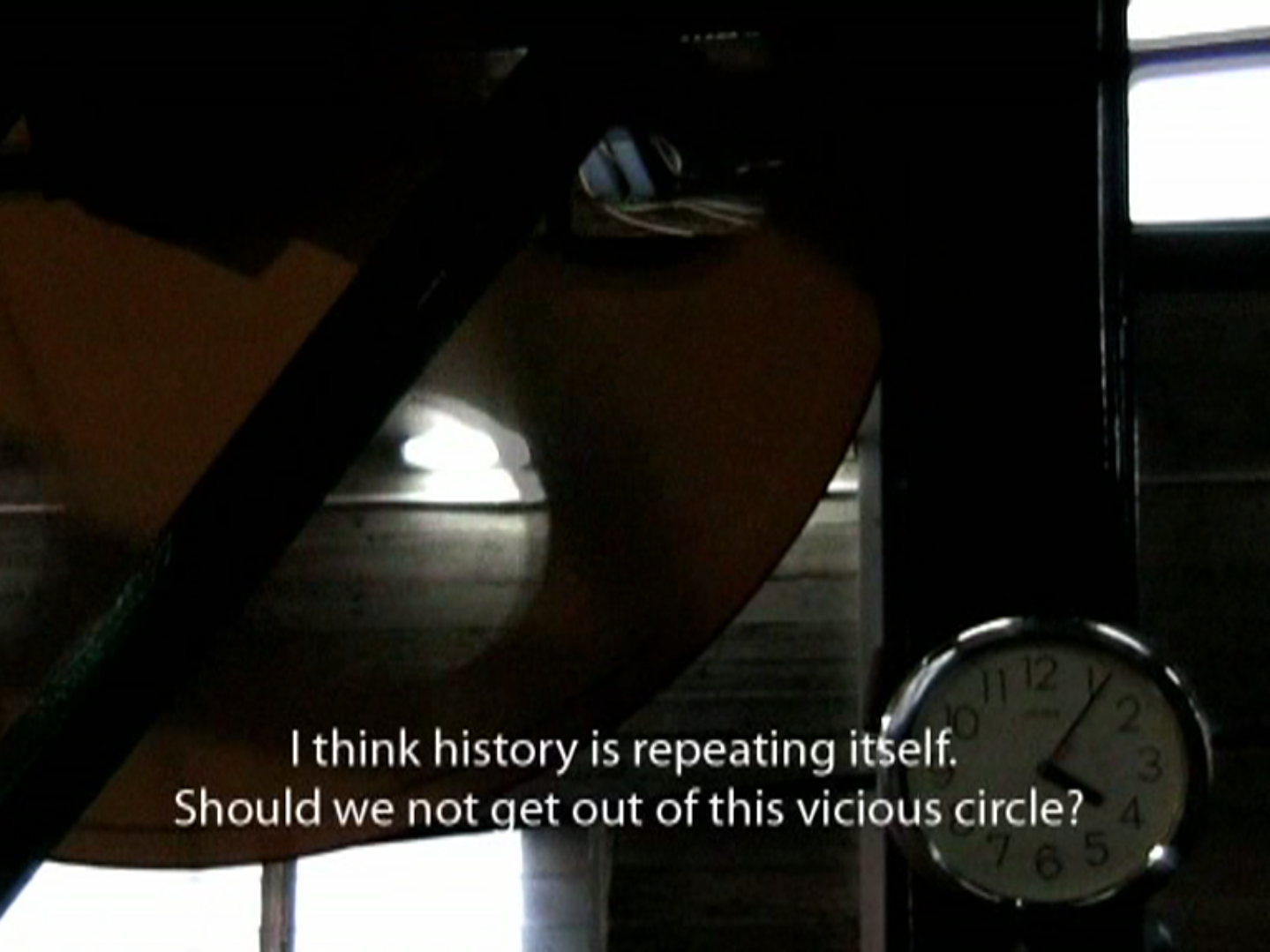

Ziad Abillama, Why do you keep on dying? [« Pourquoi n’arrêtes-tu pas de mourir ? »], 2005, image extraite de la vidéo, 6 min. 57 sec., en français et en arabe avec sous-titrage anglais © Ziad Abillama.

Ziad Abillama, Why do you keep on dying? [« Pourquoi n’arrêtes-tu pas de mourir ? »], 2005, image extraite de la vidéo, 6 min. 57 sec., en français et en arabe avec sous-titrage anglais © Ziad Abillama.

Dans un moment particulièrement éloquent de la vidéo Pourquoi n’arrêtes-tu pas de mourir ? (2005), Abillama déambule parmi la foule de libanais qui se sont rassemblés pour honorer le premier ministre Rafiq Hariri, assassiné à Beyrouth. Il leur demande en français : « Est-ce que le Liban est fini ?», « Est-ce que c’est un commencement ?32» D’un côté, ses questions sont littérales. Les médias locaux et internationaux qui couvrent le sujet en 2005 présentent la Révolution du Cèdre comme un moment de rassemblement national, qui fait fi des différences d’âges, de classes et de religions. La jeunesse autrefois désabusée, a peint son visage aux couleurs du Liban pour former un drapeau humain géant et scande des slogans de solidarité. Les comptes-rendus de la presse américaine, qui défend les intérêts de son propre pays dans la région, parlent d’un premier pas très attendu du Liban vers la démocratie, avec des élections libres du contrôle syrien. D’un autre côté, alors que la presse populaire lie le destin du martyr Hariri à celui de la nation, les questions d’Abillama prennent un tour rhétorique33. Le « nouveau départ » proclamé dans les rues du centre ville est imprégné des tropes du passé. Pour bon nombre de gens, les rassemblements fiévreux qui ont lieu place des Martyrs annoncent le « retour » définitif de la ville à son ancienne identité cosmopolite34. Les propos de Sarkis, tenus un peu plus de dix ans après l’accord de Taëf, trouvent alors une nouvelle résonance. Ils auront un autre écho en juillet 2006, lorsque la question d’Abillama sera reprise, sous une forme légèrement différente, dans les gros titres de la presse : « Beyrouth peut-elle faire un nouveau retour ?» (« Can Beirut make another comeback?35»).

Les travaux de la génération d’après-guerre résistent à et s’insèrent dans des discours officiels et populaires qui suppriment aussi bien qu’ils banalisent la guerre dans l’histoire du Liban – une mythologie qui déshistoricise la violence et le cosmopolitisme, toujours sous-jacents dans l’image locale et internationale de Beyrouth. Le discours actuel sur la génération d’après-guerre procède à une opération similaire, considérant que la guerre a aussi fait table rase du passé dans le monde des arts visuels. Néanmoins, les oeuvres examinées ici n’invitent pas le spectateur à se méfier de l’image, mais plutôt à toujours prendre en compte les conditions historiques dans lesquelles elle a été produite. Pour cela, il faut que nous tenions également compte des circonstances qui ont permis l’émergence de la génération d’après-guerre et de ses pratiques artistiques, qui ne sont pas nées de rien mais bien de l’histoire.

Sarah Rogers

Chercheuse indépendante, Sarah Rogers s’est spécialisée dans l’étude de l’art moderne et contemporain dans le monde arabe. Elle a obtenu son doctorat en 2008, section “Histoire, Théorie et Critique” du Département d’Architecture de l’Institut de Technologie de Massachussetts. Elle a publié dans Arab Studies Journal, Parachute, Art Journal et American Art Review et à assuré la Direction de Recherche au Darat al Funun à Amman, Jordanie, entre 2010 et 2012, où elle a co-edité “Arab Art Histories: The Khalid Shoman Collection”. Rogers est membre fondateur et présidente élue de l’Association d’Art Modern et Contemporain du Monde Arabe, Iran, et Turquie (AMCA).

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, “Se souvenir de la lumière”

Art Journal Volume 66, Issue 2, 2007

Documenta X

DisORIENTation Contemporary Arab Arts from the Middle East au Berlin House of Cultures (2003)

Biennale de Venise 2003, “Contemporary Arab Representations”

“Out of Beirut”, Modern Art Oxford (2006)

Walid Raad, “The Atlas Group”

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige

Lamia Joreige

Akram Zaatari

References