Continuity (Diptych) [Continuité (Diptyque)], 2012-2015 © Omer Fast

Marina Vinyes Albes : Un entretien ou un témoignage constitue le point de départ d’un grand nombre de vos films, de Spielberg’s List (2003) à 5,000 Feet is the Best (2011), en passant par Godville (2005), The Casting (2007), Looking Pretty for God (2008), Take a Deep Breath (2008), Nostalgia (2009) et Talk Show (2009), par exemple. Comment travaillez-vous à partir de ces entretiens et témoignages, et quelle valeur leur accordez-vous ?

Omer Fast : Je me sers de mon travail comme d’un prétexte pour échapper au studio. Je contacte ainsi des inconnus et m’introduis dans la vie d’autres gens, dans des vies qui sont fatalement plus intéressantes que la mienne. Tel un vampire, j’ai besoin d’entrer en contact avec des gens pour me nourrir, j’ai besoin d’absorber leur histoire et leur langage pour enrichir mes histoires et mon langage. Je considère mes œuvres comme des portraits résultant de ces rencontres. Ce sont très souvent, soit dit en passant, des portraits de professionnels, qu’il s’agisse d’acteurs de films X, d’entrepreneurs de pompes funèbres ou d’opérateurs de drones. Pour paraphraser un réalisateur célèbre, je dirais que, sans ces rencontres bel et bien réelles, mes fictions ne tiendraient pas la route.

Driver [Conducteur] I, détail de A Tank Translated [“Un char traduit”], 2002

Installation de 4 vidéos, couleur, sans son. Conducteur : 9 min 30 s ; Chargeur ; 4 min 9 s; Tireur : 13 min 25 s ; Commandant : 5 min 1 s. Courtesy gb agency, Paris, Arratia Beer, Berlin et Dvir Gallery, Tel-Aviv © Omer Fast

MVA : Il est clair que vous vous intéressez à l’expérience individuelle et cherchez notamment à montrer le décalage entre cette expérience et sa formalisation : le récit. Dans The Casting, vous faites dire à l’intervieweur : « Ce qui m’intéresse est la façon dont l’expérience se transforme fondamentalement en souvenir, puis la façon dont les souvenirs deviennent des récits, la façon dont les souvenirs sont relatés […] ». On peut considérer, je pense, que cette phrase résume votre approche artistique.

OF : Cette phrase que vous citez est pur mensonge. Je l’ai écrite dans une chambre d’hôtel, au Texas, dix minutes avant de rencontrer le soldat que j’interviewe dans la vidéo, et je l’ai conçue comme une forme de provocation de dernière minute. Je voulais voir comment il réagirait quand je sortirais de mon rôle et remettrais en question son histoire, jetant le doute sur ses souvenirs et notant la dimension politique de son récit. Fatalement, cependant, avec le temps, ce mensonge s’est répandu, et c’est devenu par la suite le supposé point de départ de mon œuvre. Comme je ne me souviens plus de ce qui m’a réellement incité à faire cette œuvre, je dois accepter qu’elle ait eu pour point de départ un mensonge.

MVA : La plupart de vos vidéos reposent sur des matériaux documentaires auxquels vous mêlez des éléments de fiction tournés spécifiquement à cet effet, et vous montrez toujours la dimension artificielle tant du factuel que de la fiction. Dans vos œuvres récentes, cependant, on note un changement de méthode important : cette partie documentaire disparaît et seule demeure la fiction, sans l’ancrage dans le réel jusque-là caractéristique de votre pratique. Comment s’effectue ce passage à la fiction, ce détachement du réel ?

OF : Le caractère artificiel des histoires que je raconte ne m’intéresse pas. Bien au contraire, les histoires que je choisis ont toujours pour caractéristique le fait que celui ou celle qui raconte croit profondément à ce qu’il ou elle dit, l’identification étant d’ordre profondément émotionnel, même s’il s’avère qu’il ou elle ment. Même si on retire de l’œuvre toute voix empruntée à la vie réelle, et si on la nomme « fiction », elle demeure en soi un document : elle documente la réalisation d’un vœu, pour reprendre l’idée de Bill Nichols, mais c’est aussi un document historique témoignant d’un moment particulier dans le temps. Et, comme je l’ai déjà dit, je considère mes œuvres comme des portraits. Cela m’aide à éluder la question de la fiction ou du documentaire, du moi et de l’autre, étant donné que j’ai désespérément besoin des deux mais ne crois ni en l’un ni en l’autre.

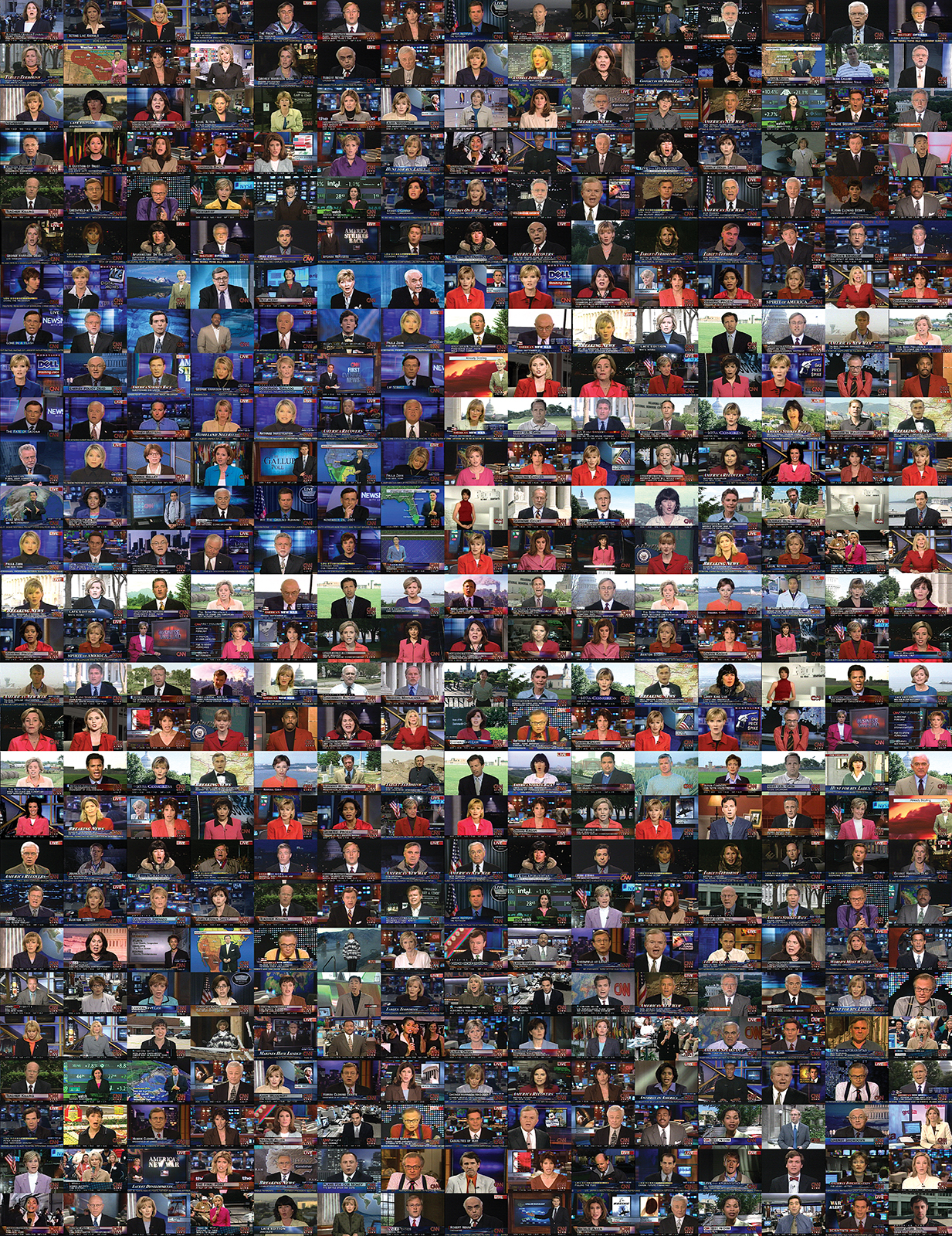

Omer Fast, CNN Concatenated [“CNN – Enchaînement”], 2002

Vidéo, couleur, son, 18 min. Courtesy gb agency, Paris, Arratia Beer, Berlin et Dvir Gallery, Tel-Aviv © Omer Fast

MVA : Parlons de la façon dont vous montrez vos œuvres. Après avoir présenté vos premières vidéos sous la forme d’installations et de vidéo multicanal, vous avez tendance, depuis De Grote Boodschap (2008), à préférer de plus en plus – à quelques exceptions près – la vidéo monocanal présentée dans une salle obscure, et donc à reproduire le dispositif cinématographique classique.

OF : À un moment donné, j’ai eu le sentiment que la simultanéité visuelle offerte par l’installation multi-écrans privilégiait l’expérience sensorielle et spatiale par rapport aux processus temporels. Réduire l’installation à un seul écran vise à davantage centrer l’œuvre sur l’interaction entre le souvenir et le temps. Je ne pense cependant pas qu’il s’agisse d’une tendance. Au cours des cinq dernières années, j’ai réalisé deux vidéos mono-écran et deux vidéos multi-écrans.

MVA : Quel rôle revient au spectateur dans tout cela ? Selon Raymond Bellour, l’installation fait du spectateur un visiteur, et ce dernier a été comparé par Dominique Païni à un flâneur* avec tout ce que cela implique. Seriez-vous d’accord ?

OF : La comparaison avec un flâneur* me semble anachronique et même impossible en raison de l’implosion de l’espace causée par les smartphones et Internet. J’aime imaginer les spectateurs, idéalement, comme des détectives ou du moins des gens capables de résoudre des énigmes. Avant d’être vue par des spectateurs, une œuvre est toujours incomplète, et les spectateurs ont besoin de prêter attention aux indices, d’établir une chronologie, de trouver des mobiles, de déceler une logique, d’interpréter les faits de manière à échafauder une théorie permettant de donner un sens à ce qu’ils voient à l’écran. Faire un rapprochement avec le lieu d’un crime me semble approprié, surtout en raison des erreurs et omissions que l’artiste fait inévitablement, mais aussi en raison tant de la nature trompeuse du médium que des lacunes et distorsions décelables dans tout récit. Ce qui fait que l’artiste a pour principale responsabilité de brouiller les pistes et de rendre le lieu du crime assez déconcertant pour susciter des interrogations. Ce doit être, d’une manière ou d’une autre, un sacré foutoir.

MVA : Vous attendez donc du spectateur de vos films qu’il joue un rôle actif. Ils requièrent, il est vrai, une grande attention. Comment vous y prenez-vous pour y parvenir alors que le visiteur se déplace à son gré dans tout l’espace et est sollicité simultanément par de nombreux stimuli ?

OF : J’aime la dynamique ouverte, c’est-à-dire presque entièrement dénuée de règles, qu’offrent les musées et les galeries. Le rituel au cinéma est un peu comme à l’église : on prêche la bonne parole 24 fois/seconde. La galerie fonctionne plus comme un bazar ou une galerie marchande, ce que j’aime bien. Prenant en compte la logique du lieu et le fait que les déplacements des spectateurs sont imprévisibles, j’essaie d’éviter les récits linéaires. Je structure en effet mes œuvres de manière à ce qu’on puisse entrer dedans à tout moment. Une histoire en boucle peut être une histoire sans début ou sans fin et sans arc narratif classique. La causalité et la temporalité peuvent fort bien occuper le premier plan, ce qui constitue une alternative à l’illusionnisme immersif du film grand public. Les spectateurs peuvent arriver à n’importe quel moment et avoir une compréhension subjective, très interprétative et contextuelle, de ce qu’ils voient à l’écran. Je m’intéresse aussi beaucoup aux processus de défamiliarisation : de l’inquiétante étrangeté à l’aliénation brechtienne. Ce ne sont pas juste des outils critiques. Ce sont aussi des accroches séduisantes destinées à prendre le spectateur au piège. Je cherche à créer une atmosphère provoquant une désorientation productive.

Omer Fast, 5,000 Feet is the Best [“Le mieux, c’est 5 000 pieds”], 2011

Vidéo numérique, couleur, son, 30 min. Courtesy gb agency, Paris, Arratia Beer, Berlin et Dvir Gallery, Tel-Aviv © Omer Fast

MVA : Dans vos œuvres, vous jouez constamment avec les codes du « réel » au cinéma et à la télévision, ainsi qu’avec la réception de ces conventions. En ce sens, 5,000 Feet is the Best peut être perçu comme une œuvre emblématique. La mise en scène* des protagonistes s’appuie sur toute une série de codes qui, dès le début, définissent fiction et documentaire de manière presque caricaturale. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet aspect du film ?

OF : Mes œuvres reposent souvent sur une conversation entre deux personnes. Au début de 5,000 Feet, on voit deux hommes en train de parler dans une chambre sombre. L’un d’eux, qu’on peut appeler l’artiste ou le thérapeute, fait preuve d’une curiosité toute professionnelle et se montre attentionné. L’autre, qu’on appellera le pilote ou le patient, se montre réticent et agressif. Ces deux hommes sont d’une certaine manière coincés dans une configuration peu claire mais apparemment protocolaire, ce qui donne au début de l’œuvre toute sa vigueur. Qui sont ces deux hommes ? Où sont-ils ? Qui paie qui ? De quoi parlent-ils ? Au lieu de répondre à ces questions, la conversation dévie et bute à plusieurs reprises sur des questions de sémantique. Il y a aussi une dynamique de pouvoir et de domination : le patient tente de démasquer le thérapeute mais, ce faisant, parle trop et se dévoile de plus en plus. En parlant, il nous transporte dans d’autres univers, qui apparaissent à l’écran sous forme de flash-back hauts en couleur relatant des histoires d’imposture, de limite franchie et de crime à Las Vegas et aux alentours. Après chaque anecdote, le patient met brusquement fin à la conversation et sort dans un couloir vide. Ce n’est qu’à ce moment-là, quand il est momentanément libre et seul, que nous entendons une autre voix, que l’œuvre vire au documentaire et devient vraiment surréaliste. La voix qu’il entend et que nous entendons est celle d’un militaire américain opérateur de drone, que j’ai enregistrée dans une chambre d’hôtel à Las Vegas en 2010. Il parle de sa vie et de son travail. (Les gens qui parlent de leur travail constituent un de mes sujets de prédilection.) Au début, l’opérateur de drone semble n’avoir rien à voir avec le patient qui, dans la fiction, nous fait entendre sa voix, ni avec les histoires abracadabrantes que ce dernier raconte. Mais plus l’opérateur de drone parle et se dévoile, plus sa crise semble due à une imposture (ce n’est pas un « vrai » pilote ; il ne peut donc souffrir d’un « vrai » syndrome de stress post-traumatique), mais aussi au fait d’avoir franchi des limites (des limites géopolitiques – des frontières – mais aussi d’autres limites) et d’avoir commis des crimes (des « dommages collatéraux » selon la formule consacrée). Dans la fiction, le double du protagoniste du documentaire anticipe à plusieurs reprises sur le récit de ce dernier et lui fait aussi écho. Étant donné que ces deux hommes semblent être en proie à une crise, la structure narrative que j’ai choisie reflète leur état mental, sans cesse perturbé, d’où la boucle.

MVA : En ce qui concerne les formes qui structurent et caractérisent vos œuvres, il est clair que la répétition vous intéresse, de même que la question du double, la reconstitution et la boucle, ces dernières pouvant être considérées, il est vrai, comme des variantes de la première. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

OF : Créer des doubles est ce qui m’importe le plus. J’ai grandi dans deux pays, avec deux cultures et deux langues différentes, et je n’ai jamais eu une identité unique et fixe. La perception que j’ai de moi est complètement polluée par la présence de doubles. Quand j’étais plus jeune, c’était un problème car j’avais le sentiment que ce n’était pas naturel, que c’était un état de dysfonctionnement temporaire, qui allait finalement céder la place à un moi singulier, à jamais authentique, auquel j’aspirais depuis longtemps. Ce n’est jamais arrivé et mes aspirations ont depuis lors quelque peu changé. Dans mon œuvre, cependant, l’idée d’un être en soi polyvalent, chimérique et se multipliant sans cesse est probablement l’obsession que je peux avouer après des années de déni. Les doubles, les reconstitutions et les boucles sont juste des symptômes de cette obsession. Les artistes sont voués à se répéter. Les artistes sont voués à se répéter. Les artistes sont voués à se répéter. À répéter.

MVA : Et parfois cette répétition tourne au simulacre, devient radicale, substituant au réel le signe du réel, une chose sans référent comme, par exemple, dans Continuity…

Kierkegaard a écrit : « Répétition et ressouvenir sont un même mouvement, mais en sens opposé ; car ce dont on se ressouvient a été ; c’est la répétition dirigée en arrière ; mais la répétition proprement dite est le ressouvenir porté en avant. » 1 Êtes-vous d’accord avec lui ? Je pense en particulier à Godville et à Spielberg’s List…

OF : Ayant révélé l’obsession qu’est pour moi la création de doubles, je suis maintenant obligé d’ajouter que je suis un matérialiste ennuyeux et ne pense pas, à vrai dire, qu’une véritable répétition soit possible, tout du moins aux yeux des humains. Le temps est inflexible et linéaire, et chaque seconde qui passe est à jamais perdue. S’il en est ainsi – et que nous disparaissions simplement, corps et âme –, toute tentative visant à produire une véritable répétition est forcément d’ordre symbolique et correspond à un désir pervers de s’opposer au temps, de lui résister par un tour de passe-passe maladroit. Et si une véritable répétition est impossible, il ne reste que des ombres : nous dotons ces reflets, des peintures rupestres aux films, d’un pouvoir symbolique qui nous aide à voyager dans le temps et à communiquer avec les morts. Nous voyons des reflets de nous dans des tableaux et des films – même dans nos enfants –, et nous nous disons que quelque chose de nous demeurera. Ces images et reflets sont nos charmes, nos grigris, nos idoles, nos amulettes. Mais ils doivent rester des répétitions ou des doubles pas totalement parfaits, car ils ne susciteront pas sinon de plaisir narcissique. Nous pouvons nous approcher d’un véritable clonage mais nous sommes programmés pour chercher la différence et nous la trouverons toujours.

MVA : Vos œuvres montrent que vous aimez évoquer des groupes d’individus qui sont d’une certaine manière perçus comme en marge de la société : des soldats – et plus particulièrement, au sein de l’armée, la figure controversée du pilote de drone –, le réfugié, l’acteur de films X, l’embaumeur… des professionnels avec lesquels nous ne nous identifions généralement pas. Alors qu’ils partagent avec nous un même espace social, on pourrait les considérer comme des intrus en raison du caractère particulier de leur activité. Pourquoi vous intéressez-vous à la vie de ces personnes et, plus précisément, à leur profession ?

OF : Je ne suis pas sûr d’être d’accord avec vous. Pendant très longtemps, dans la société israélienne, c’était bien plus celui qui n’était pas soldat – celui qui n’avait pas fait son service militaire – qui était perçu comme en marge de la société ou comme un intrus. Cela n’est ou ne semble peut-être pas normal mais, même dans des sociétés moins militaristes, l’idée que les soldats ne fassent pas vraiment partie de la société relève plus de la fiction, une fiction utile puisqu’elle permet aux citoyens de se distancier de ce que les soldats pourraient faire en leur nom. Quoi qu’il en soit, je pense que je m’intéresse surtout à ces figures – les soldats, les réfugiés, les acteurs de films X, les embaumeurs – parce que ce sont des figures liminaires dotées de pouvoirs (ou de besoins) spéciaux, les amenant à dépasser des limites. Les soldats franchissent certes des frontières géopolitiques mais enfreignent aussi certaines règles morales et légales, basculant dans des univers où la violence est codifiée et admissible. Les réfugiés, les acteurs de films X et les embaumeurs ont aussi ce statut liminaire particulier. Je ne cesse de me tourner vers ces hommes et ces femmes car ils peuvent témoigner de ces zones extraterritoriales où les codes comportementaux habituels ne s’appliquent plus.

Omer Fast, 5,000 Feet is the Best [“Le mieux, c’est 5 000 pieds”], 2011

Vidéo numérique, couleur, son, 30 min. Courtesy gb agency, Paris, Arratia Beer, Berlin et Dvir Gallery, Tel-Aviv © Omer Fast

MVA : Pourquoi présenter 5,000 Feet is the Best et Continuity ensemble dans une même exposition ? Quel rapport voyez-vous entre les deux ? Que crée leur réunion dans un même espace d’exposition ?

OF : Ces deux vidéos évoquent un traumatisme. 5,000 Feet traite d’un traumatisme lié à la technologisation et à la guerre virtuelle alors que Continuity analyse la façon dont la perte d’un enfant perturbe les relations familiales. Ces deux œuvres ont aussi en commun un thème important, qui est celui du jeu de rôle. Le travail de l’opérateur de drone consiste tant à maîtriser des tâches techniques complexes qu’à se projeter, de manière plus primaire, par l’intermédiaire de l’écran, en un lointain lieu de combat. Comme Erving Goffman l’a fait remarquer, tout métier implique une projection et un jeu de rôle : un uniforme et un code de conduite déterminent la perception qu’ont d’eux-mêmes les infirmières, les serveurs ou les soldats ainsi que la perception que le public a d’eux. On demande à l’opérateur de drone de revêtir un uniforme de pilote bien que son travail l’oblige à rester assis pendant des heures dans un habitacle climatisé qui ne décolle jamais du sol. Cette règle imposant de revêtir un uniforme et de faire semblant est symptomatique d’un paradoxe central créé par la technologie qui rend l’opérateur invulnérable et tout-puissant : il prend activement part à des combats se déroulant à l’autre bout du monde tout en continuant à mener une vie de famille normale dans son environnement habituel. Le travail d’un opérateur de drone, ce sont des jours et des jours de surveillance et de plans de vol ennuyeux entrecoupés de moments d’extrême urgence au cours desquels des décisions prises en quelques dixièmes de seconde peuvent avoir un impact sur la vie tant de camarades de combat que de civils innocents. L’opérateur auquel j’ai parlé se plaignait de cauchemars, d’insomnies et d’une perte d’appétit. Il disait aussi souffrir d’une angoisse caractéristique du syndrome de stress post-traumatique. Son entourage ne prenait cependant pas au sérieux ce diagnostic, qu’il avait posé lui-même, étant donné qu’il n’était pas considéré comme un « vrai » combattant et n’était jamais « vraiment » en danger. Espérant peut-être se soigner lui-même, l’opérateur avait développé une addiction aux jeux de rôle et aux simulateurs de vol, auxquels il jouait pendant des heures après être rentré chez lui quand il était de nuit. Incapable d’échapper à son cauchemar, le sujet traumatisé se met à le reproduire du mieux qu’il peut dans un contexte où il a tout sous contrôle. C’est exactement cette dynamique qui est analysée dans Continuity. Des parents ayant perdu leur enfant se tournent vers des méthodes alternatives de reproduction, court-circuitant le processus naturel en invitant des inconnus chez eux et en leur demandant de faire semblant d’être de la famille. Lacan définit le traumatisme comme une expérience inassimilable, une rupture de la chaîne signifiante. Les deux vidéos essaient de donner une forme à cette rupture.

MVA : Pour votre nouvelle vidéo, spécialement créée à l’occasion de cette exposition, vous avez décidé d’ajouter de nouvelles scènes à Continuity. Quelle était votre intention et comment ces scènes s’intègrent-elles dans l’œuvre précédente ?

OF : À l’origine, l’idée était de faire de Continuity un diptyque, la suite ressemblant à s’y méprendre à l’œuvre préexistante. Je ne peux dire si ce sera vraiment le cas tant que je n’ai pas monté le film, tant qu’il n’est pas fini.

MVA : Votre projet en cours, Spring, reconstitue un lynchage dans un pays arabe. Pour celui-ci, vous allez faire appel à une centaine d’artistes performeurs et donner des téléphones portables à certains d’entre eux pour qu’ils enregistrent cette performance en tant que participants. Comme vous l’avez vous-même précisé, cette vidéo vous a été inspirée par des images de la mort de Mouammar Kadhafi diffusées en 2011.

Vous avez déjà abordé la question de la reconstitution dans d’autres vidéos (dans The Casting, par exemple). Cette reconstitution englobera cependant, dans la mesure où elle est filmée avec des téléphones portables, non seulement l’événement proprement dit mais aussi le médium qui le rend visible. Comment vous est venue cette idée ? Ce qui me surprend, c’est la suppression de la distance entre le spectateur et le film. Étant donné que vos œuvres précédentes avaient tendance à générer une distanciation du visiteur par rapport à l’histoire montrée, et à empêcher toute identification passive, je me demande quelle place reviendra au public dans cette nouvelle création ? On a l’impression que le visiteur sera totalement impliqué dans cet environnement plus grand que nature recréant un spectacle violent. Travaillez-vous avec un script ou avez-vous l’intention d’improviser pendant le tournage ?

OF : Le jour où c’est arrivé, je n’ai cessé de regarder la capture et la mort de Kadhafi sur mon ordinateur portable à Berlin, passant d’une vidéo de téléphone portable à une autre au fur et à mesure qu’elles étaient mises en ligne. Les images étaient, comme on peut s’en douter, horribles et banales : le protagoniste, seul et dépouillé de ses insignes royaux, ne pouvait plus incarner le pouvoir mythique qu’il avait détenu et pour lequel les assaillants cherchaient avec zèle à le punir. Ce n’était qu’une coquille vide, un homme vieillissant aux cheveux teints, qui demandait grâce. Après avoir regardé quatre vidéos du même événement tournées avec des téléphones portables, je me suis rendu compte que mon attention se détournait de l’homme voué à mourir, dont le corps sans vigueur était visible de temps en temps, parfois même au centre de l’image, mais ne l’était le plus souvent pas. Ce qui me fascinait de plus en plus était la multiplicité des images simultanées, qui livraient littéralement un portrait fragmentaire d’une nuée de gens s’abattant sur quelqu’un et le mettant en pièces.

Spring se propose de reconstituer cette vue au travers du regard de cette nuée, sous la forme d’une installation multi-écrans : l’idée serait de créer une performance grandeur nature qui ait la dynamique extatique de l’événement réel. Cette performance n’aurait pas vocation à être spécifiquement une reconstitution du meurtre de Kadhafi, mais cet événement servirait de canevas à une chorégraphie s’efforçant d’être réaliste tout en conservant une forme de répétabilité et en demeurant sous contrôle. Des téléphones portables seraient donnés à dix ou douze artistes performeurs disséminés dans la foule et chargés de filmer la performance en tant que participants, livrant ainsi simultanément des vues fragmentaires prises sous des angles différents. Montrés ensemble, leurs films devraient créer l’illusion délirante de « tout » voir en même temps – d’être partout et nulle part, de faire partie du spectacle tout en étant au-dessus de celui-ci –, une illusion semblable à l’illusion de pouvoir qui s’empare d’une foule déchaînée quand elle se referme sur un individu. Les nombreux écrans de l’installation seraient disposés dans ce qui serait, j’espère, un environnement saisissant, déroutant, au milieu duquel le spectateur se situerait.

Contrairement à d’autres œuvres récentes, il n’y a pas de script, et le tournage sera spontané et assez chaotique. Je dirais que c’est un soulagement. Et bien qu’il soit toujours difficile de dire quelle forme l’œuvre revêtira avant qu’elle ne soit achevée, j’espère collecter assez d’images pour pouvoir non seulement reconstituer l’événement sous la forme d’un spectacle miniature mais aussi réfléchir en même temps à cette dynamique. Le cinéma n’est pas vraiment une référence pour cette œuvre. C’est plus une histoire de spectacle et de gestion des images dans le contexte de YouTube et des selfies.

Traduction de l’anglais : Lydie Échasseriaud, 2015.

Exposition “Omer Fast. Le présent continue” au Jeu de Paume.

Cet entretien a été réalisé pour le catalogue de l’exposition.

* En français dans le texte.

References