[EN]

—

Le mouvement pour le changement est un mouvement changeant, qui se change par lui-même, qui se démasculinise, se désoccidentalise, devenant une masse critique qui dit tant de voix, de langues, de gestes, d’actions différents : cela doit changer ; nous-mêmes pouvons changer tout cela. Nous qui ne sommes pas pareils. Nous qui sommes multiples et qui ne voulons pas être pareils. Adrienne Rich, “Notes pour une politique de la situation.” 1

Fig. 1

Jimmie Durham

New Clear Family, 1989

Bois, bronze, perles, corde, peinture, matériaux mixtes

19 poupées, chacun env. 18 po.; ensemble env. 86×52 po.

Courtesy de l’artiste, Museum van Hedendaagse Kunst, Anvers, and Christine König Galerie, Vienna

© Jimmie Durham

Le débat multiculturaliste, tel qu’on le nomme généralement—et souvent trop vaguement—a profondément marqué le domaine des arts visuels. Ses effets sont manifestes au sein du discours comme de l’institution, son impact ressenti à un niveau local aussi bien qu’international ; on en juge par le nombre croissant d’articles, par la couverture médiatique de plus en plus imposante, de même que par la popularité montante des expositions consacrées aux grands thèmes multiculturalistes. L’émergence récente de quelques dizaines d’artistes, dont les travaux s’articulent tous autour de questions relatives à la race, à l’ethnie et à l’identité sexuelle, est bien révélatrice de cet impact. L’exposition Mistaken Identities et son catalogue sont donc destinés à contribuer à un discours aussi bien politique que culturel. Au contraire des précédents débats consacrés au postmodernisme dans les arts visuels, la question du multiculturalisme ne peut être détachée de l’actualité politique nationale et internationale—cela comprend aussi bien les récents désastres nés des conflits ethniques et nationaux, que les courantes luttes menées pour l’émancipation des populations de couleur, ou encore l’effrayante résurgence du racisme et de la xénophobie.

Quand le postmodernisme en art avait permis de mieux entrevoir et de mieux cerner les politiques de la représentation, le féminisme et le multiculturalisme ont quant à eux ranimé et mobilisé ces politiques. Il s’agissait alors de relier des idées relativement abstraites sur l’idéologie et le pouvoir à leurs effets concrets et matériels, et d’insister notamment sur la façon dont ils agissent et sont vécus par les sujets subalternes (c’est à dire subordonnés). De façon générale, la théorie postmoderne a examiné la construction théorique de l’Autre à travers trois principales formes, qui se recoupent entre elles : celle du sujet en proie à un déchirement intérieur, celle de l’Autre féminin compris dans sa différence sexuelle et, enfin, celle de la figure diasporique ou de la figure du tiers monde—le “nouveau” sujet dans l’histoire. En revanche, ce sont précisément les théories féministes et multiculturalistes qui donnent forme à cette subjectivité telle qu’elle est vécue, et que le postmodernisme a théorisée. Ce sont elles qui font entendre la voix des Autres. Et si le féminisme et le multiculturalisme ont bien trouvé leur place dans le monde académique, ils ne pourront jamais être uniquement académiques, justement parce qu’ils sont ancrés dans l’expression de la lutte politique. Au sein de cette lutte, la culture—que ce soit celle de la masse ou celle de l’élite—peut s’avérer être un lieu essentiel de la contestation et de l’intervention.

Ceci dit, il convient de préciser avant tout que le concept de multiculturalisme dans les arts—tout comme la notion d’identité elle-même—ne va absolument pas de soi et ne fait pas l’objet d’un consensus. Par exemple, faut-il considérer le multiculturalisme dans les arts visuels comme une nouvelle version du pluralisme culturel, comme le moyen par lequel ceux qui étaient auparavant exclus de l’empire de l’art ont réussi à s’intégrer ? Peut-on le réduire à une simple politique d’assimilation, destinée à ce que l’on appelait autrefois, non sans euphémisme, l’art “des minorités” ? Si c’est le cas—si le multiculturalisme peut être défini comme l’assimilation de la différence culturelle par la culture de masse—alors il esquive lui-même les conclusions les plus profondes que son propre appareil critique avait formulées. En somme, l’intérêt du débat multiculturaliste ne réside pas dans le fait qu’il reconnaît la diversité et la différence en soi, mais dans la façon dont il considère les différences, que ce soit au travers de leur spécificité historique ou au travers des relations de pouvoir dans lesquelles elles s’inscrivent.

La société américaine a toujours été multiculturelle—et multiraciale. Historiquement, cette réalité démographique incontestable a été appréhendée au travers de systèmes assimilationnistes. Ces systèmes, par exemple, ont incorporé à l’intérieur du modèle de l’immigration européenne les spécificités propres aux expériences afro-américaine et amérindienne (et, partant, les ont déracinées). Cette approche pluraliste de la “diversité” a permis de contourner les problèmes relatifs à la race et au racisme, de neutraliser la différence, tout en brouillant les distinctions entre l’immigration, l’esclavage, et la destruction des populations indigènes d’Amérique.

L’une des principales contributions des mouvements et des luttes politico-sociales nées (ou ressuscitées) dans le terreau des années 1960, a été de mettre fin une fois pour toute au mythe du “melting pot” et au fantasme attenant d’une assimilation automatique. E pluribus unum, la devise inscrite sur la monnaie du dollar, une prophétie pleine d’espoir, a non seulement échoué mais s’est aussi avérée être un support idéologique efficace dans la mise en place de stratégies de répression et de suppression. Qui, ou quelle est cette chose “unique” qui pourrait être modelée à partir de la masse ? En cette morne fin de siècle, nous sommes sans cesse confrontés aux conflits et aux revendications portant sur la différence. Il faut donc reconnaître que ces distinctions que nous opérons quotidiennement—blanc/noir, homme/femme, hétérosexuel/homosexuel ou, en somme, toutes les combinaisons possibles que peuvent engendrer les notions de nation et de culture—sont imprégnées d’une violence qui sous-tend et valide à la fois leur hiérarchie. Dans le mesure où, ici, le deuxième terme est toujours “identifié” comme l’élément secondaire, c’est donc inévitablement l’Autre qui doit porter l’encombrante marque de la différence. 2 C’est sur ce constat que se fonde la politique de la différence, qu’il s’agisse d’une politique de l’affirmation (“Black is beautiful”, la “Gay Pride”) ou de l’opposition (“Sans justice, pas de paix”).

Ainsi, le paradigme multiculturaliste, tel qu’il est aujourd’hui formulé, propose de réévaluer ces différences constitutives et d’analyser la relation que la culture dominante entretient avec elles. Il interroge, sous un angle politique et éthique, le rôle et les conséquences de toutes ces différences au sein de la vie américaine (et, par extension, de la vie européenne).

Formulé ainsi de façon plus politisée, le paradigme multiculturaliste dans les arts visuels ne se contente pas de chercher à savoir ‘qui est l’auteur de telle production’, mais s’intéresse plutôt au rapport qu’entretient cette production à la culture artistique, et même à la culture en général. Si l’on considère que le mutliculturalisme, lorsqu’il est appliqué au monde de l’art, est de nature plus engagée, plus interventionniste, ou plus critique que le ‘multiculturalisme’ au sens large, il faut alors absolument comprendre comment la production artistique “de la minorité”, ou la production artistique multiculturelle, fonctionne exactement, et comment celle-ci se positionne vis à vis des expressions et des idéologies dominantes. Dans ce cas précis, il est essentiel de garder à nos côtés les concepts et les principes qui ont été au coeur de la pratique critique, de préserver son héritage composite, alimenté aussi bien par les théories avant-gardistes du XXe siècle et l’école de Francfort, que par les plus récentes formulations de la théorie culturelle postmoderne. Ce modèle plus politisé du multiculturalisme dans les arts visuels dépasse largement celui du pluralisme, dans sa définition politique comme dans sa définition esthétique, et c’est justement cette inflexion plus politique du terme qui sous-tend l’exposition Mistaken Identities.

Au contraire de l’approche pluraliste défendue par quelques grandes expositions comme The Decade Show en 1990, ou Interrogating Identities en 1991, dans Mistaken Identities les oeuvres sélectionnées ont toutes intégré, au sein de leur démarche critique, les dimensions politiques du multiculturalisme, ce afin de comprendre comment la notion d’identité—raciale, ethnique ou sexuelle—a pu être imposée, projetée et fantasmée. Ce travail s’inscrit dans la lignée du vieil adage Baudelairien, “il faut être de son temps”, ici compris dans son sens le plus profond ; en somme il s’agit, au travers de ce projet, de traiter des sujets les plus pressants de notre société contemporaine. En cela, l’exposition sert l’une des plus importantes fonctions de l’art, une fonction dont on pourrait dire qu’elle consiste à réfléchir, dans une perspective historique et au travers de la forme visuelle, au présent.

L’ubiquité et la proéminence du débat multiculturaliste, qu’elles soient appréciées ou décriées, sont en grande partie liées aux récents débats sur l’identité. De la même façon, les débats sur l’identité, tout comme l’émergence d’une politique de l’identité, sont indissociables des débats consacrés au multiculturalisme. Le fait même d’examiner la façon dont une d’identité prend forme relève déjà du politique car, dans la mesure où certaines identités impliquent la subordination et d’autres la domination, nôtre tâche consiste alors tout autant à agir qu’à analyser.

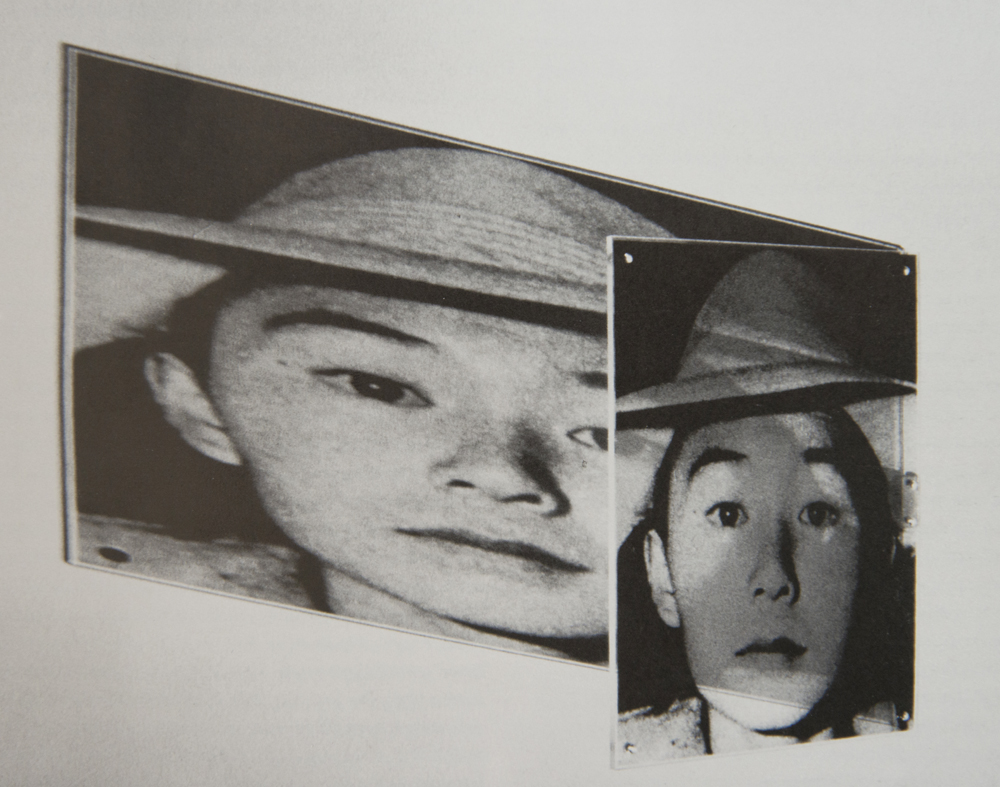

Fig.2

Lorna Simpson

H.S., 1992

Deux Polaroïds couleur avec deux plaques en plexiglas gravé, 40,5 x 20,5 po.

Courtesy de l’artiste © Lorna Simpson

Il n’est pas surprenant que le concept d’identité ait fini par devenir un thème central dans la production artistique des quinze dernières années. De nombreux éléments y ont contribué. Au niveau mondial, le contexte postcolonial, la formation de nouvelles nations et de nouvelles subjectivités, les bouleversements et les traumatismes engendrés par le capitalisme multinational, les transformations culturelles apportées par les nouvelles technologies, sont autant de facteurs qui ont participé à la reformulation et au remodelage des identités, collectives et individuelles. L’identité, en aucun cas un concept abstrait ou une notion limitée au domaine du privé, est plus que jamais moteur de l’histoire, elle est le support de la crise. Double visage de Janus—l’identité libère et affranchit à la fois (comme ce fus le cas dans les luttes pour la libération de l’Inde, de l’Afrique, de l’Algérie, de l’Indochine, et dans les révolutions socialistes de Cuba et du Nicaragua). Elle est un facteur déterminant dans la montée des vents meurtriers qui attisent actuellement les guerres civiles. Ces éléments rendent toute considération de la notion d’identité en elle-même bien difficile. Si les idéaux internationalistes apparus au sein de la mouvance socialiste du XIXe siècle, de même que dans les mouvements pacifistes du XXe siècle, séculaires ou religieux, ne semblent désormais plus pertinents, il est alors sans doute plus que jamais nécessaire de faire véritablement face à cette question.

Mais il faut avant tout faire état de chaque problème spécifique abordé dans Mistaken Identities et évoquer le contexte précis dans lequel chaque oeuvre a été produite. Car, s’il s’avère en effet que les revendications, les querelles et les casse-têtes associés aux notions d’identité individuelle et d’identité collective sont partout présents sur la scène américaine, cela ne signifie absolument pas que “l’identité”, dans l’art ou dans la vie, est une notion simple ou convenue. Nous sommes de toute façon bien éloignés—que ce soit dans le temps, ou du point de vue de nos croyances—des aspirations prétendument universalistes et transcendantales de la sculpture et de la peinture modernes. Nous habitons un monde fait de différences : le monde du post-colonialisme, de l’après Guerre Froide, et du sujet postmoderne. Si nous parvenons à admettre qu’un sujet est affecté et modelé par les notions de race, de classe, de genre, qu’il est imprégné par des histoires qui déterminent si il ou elle bénéficiera ou pâtira de l’ordre du monde, alors nous serons plus à même de comprendre que la suppression des différences ne serait pas souhaitable, et surtout pas possible (e.g. fig. 1 et 2). Ainsi, les artistes qui incorporent dans leur oeuvre la revendication d’une différence, quand bien même leur travail en appelle à notre humanité commune, entrent inéluctablement dans le champ du politique.

La pensée postmoderne a elle-même beaucoup apporté aux théories du multiculturalisme et de l’identité. Par exemple, elle a contribué à faire de l’exploration du concept d’identité un objet central de la pratique artistique. De plus, l’intérêt que le postmodernisme porte à la subjectivité— sa formation au sein de la culture et du langage et/ou les crises qu’elle a traversées dans l’histoire—est devenu une véritable préoccupation, celui-ci s’attachant désormais aux nombreuses facettes de l’identité qui, ensemble, constituent la subjectivité. A ce titre, le postmodernisme demeure, parmi tant d’autres, un modèle indispensable pour mieux saisir le changement profond qui s’est opéré au sein du monde culturel durant ces dernières décennies. Pour ce qui est de la production artistique dont nous allons traiter aujourd’hui, ce changement pourrait être grossièrement défini comme la disparition de l’artiste universel et la naissance de l’artiste individuel et ancré dans l’histoire.

Mais placer ainsi l’art de Mistaken Identities sous l’égide du postmodernisme n’est pas sans risques. Dans la mesure où la théorie artistique postmoderne n’avait inclus, au moment de sa formation, aucune référence à l’artiste de couleur, à l’oeuvre non-occidentale, ou aux identités subalternes (à l’exception des femmes, incluses tardivement) 3, situer ainsi les oeuvres au sein d’une telle catégorie pourrait nous amener à appliquer encore une autre forme d’impérialisme culturel. Considérons, par exemple, les sombres propos de Rasheed Araeen :

Quand les autres ont commencé à demander leur part du gâteau moderne, le modernisme est devenu post-modernisme : désormais il y a la culture “occidentale” et les “autres” cultures, qui partagent le même espace “contemporain”… Le concept des ‘autres’ comme simples victimes de la culture dominante renie la capacité qu’ont les autres cultures à remettre en question cette domination et à s’en libérer. 4

Que l’on adhère ou non à cette approche de la culture postmoderne proposée par Araeen, cette désillusion est partagée par de nombreux artistes (et critiques) de couleur. Rares sont ceux qui paraissent convaincus de la réelle valeur de transgression et/ou de subversion discursive dont se réclame la théorie postmoderne. En outre, Adrian Piper, qui est pour de nombreuses raisons l’artiste emblématique de cette exposition, ne s’identifie pas au projet poststructuraliste qui a tenu une place si importante dans la théorie culturelle postmoderne. 5

Fig. 3

Carrie Mae Weems

« Elaine » extrait de la serie Four Women, 1988

Tirage gélatino-argentique sépia, 20 x 16 po.

Courtesy de l’artiste et Jack Shainman Gallery, New York.

Néanmoins, plusieurs raisons justifient tout de même du fait que la théorie culturelle postmoderne soit partie prenante dans l’organisation structurelle de cette exposition. L’une des plus évidentes tient au format des oeuvres lui-même —mélange de photographie et de texte, installations, vidéos— que l’on pourrait considérer comme typiquement postmoderne. Parmi les nombreux artistes représentés dans Mistaken Identities, seul Glenn Ligon est peintre. Mais, même chez lui, les peintures sont complétées par du texte, une forme de citation au sens littéral.

Soulignons notamment que les termes employés par l’un des intervenants pour décrire et définir ce qu’il souhaite appeler “l’art noir” [britannique], s’avèrent être très proches des termes utilisés pour désigner l’art postmoderne tout court.* Ainsi, dans son essai “The Congo is Flooding the Acropolis : Black Art, Orders of Difference, Textiles”, Sarat Maharaj soutient que l’une des particularités de l’art dont il traite repose notamment sur le fait qu’il déjoue les codes de la culture dominante :

La force oppositionnelle [de l’art noir] paraît résider dans sa volonté de prendre place à l’extérieur du système de représentation dominant, ce dans le but d’attaquer et de critiquer ce système, afin de le faire basculer et de transformer la façon dont il conçoit l’individu et l’autre. Mais il semblerait que cette posture omnisciente ne soit pas si facile à atteindre, qu’elle ne soit pas disponible en libre service ‘dans la nature’, et qu’elle doive être plutôt construite, avec beaucoup de peine, depuis l’intérieur. Paradoxalement, c’est en effet depuis l’intérieur, à partir des éléments qui constituent le système de représentation qu’elle souhaite justement dépasser, que cette démarche peut prendre forme (…) C’est comme si l’art noir, pour formuler sa critique, devait tout d’abord établir une forme de complicité avec le système qu’il dénonce, comme s’il devait, pour former son sens de la distance critique, devenir d’abord ce qu’il tente de renier. 6

La définition de ‘l’art noir’ proposée par Maharaj est en réalité une reformulation des stratégies de citation employées par le postmodernisme, dérivées des médias de masse ou d’autres systèmes de représentation dominants. Qu’on ait ici recours aux stratégies de citation pour élaborer le concept d’un “art noir”, distinct des autres, semble étrange, surtout quand on considère que les artistes dont il traite, tout comme les artistes ‘de couleur’ exposés dans Mistaken Identities, ne semblent pas avoir adopté une méthode de travail (thèmes et sujets mis à part) vraiment différente de celle de leurs pairs. Au contraire, s’il est une façon de traiter des artistes ‘de couleur’ séparément des autres artistes rattachés à l’espace culturel du postmodernisme, c’est bien à travers le désir qu’ont ces artistes d’aborder les problèmes d’identité et de subjectivité, tout en ayant conscience des limites et des potentiels de l’analyse postmoderne consacrée aux notions de pouvoir matériel et institutionnel.

Mais, en plaçant l’art de Mistaken Identities sous le signe du postmodernisme, je ne fais pas tant référence aux vieux tropes et aux stratégies bien connues de la création artistique postmoderne (par exemple l’appropriation, le pastiche, ou la participation aux grandes réformes culturelles—bien que ces éléments soient présents dans la plupart des oeuvres exposées ici). Plutôt, je veux considérer l’intérêt du postmodernisme envers la politique de la représentation. Il y a une certaine urgence à traiter de la question de la politique de la représentation chez ceux qui ont été privés, au cours de l’histoire, du moyen de se représenter eux-mêmes, un problème déjà évoqué dans la description du colonisé chez Marx : « ils ne peuvent se représenter eux-mêmes, ils doivent être représentés. »

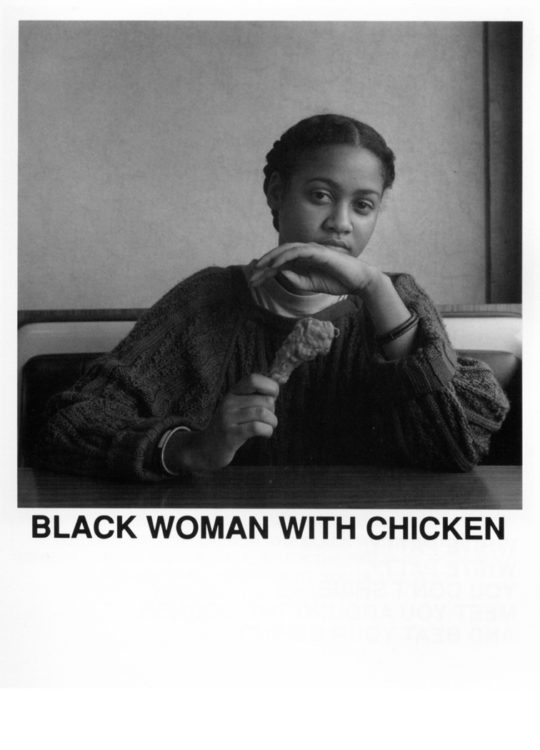

Fig.4

Carrie Mae Weems

Black Woman with Chicken,1987

Tirage gélatino-argentique, 20 x 16 po.

Courtesy de l’artiste et Jack Shainman Gallery, New York.

La photographie de Carrie Mae Weems, qui reprend dans sa série Jokes ou encore dans Black Man with Watermelon et Black Woman with Chicken (fig. 4), les stéréotypes les plus obscènes et les plus dégradants associés aux hommes et aux femmes noires, est à ce titre particulièrement intéressante. De telles oeuvres cherchent résolument la confrontation et sont profondément dérangeantes. Elles sont tout aussi provocatrices et choquantes pour certains spectateurs blancs que pour le spectateur noir. 7 Ce qui ne revient pas à dire que la nature scandaleuse de, disons, What are three things you can’t give to a black person ? est vécue de la même façon par le spectateur noir que par tous les autres. En reproduisant ces stéréotypes racistes, esthétisés ici toutefois volontairement, l’oeuvre de Weems rejoint d’une certaine façon celle de Cindy Sherman, qui s’est aussi intéressée aux stéréotypes —dans le cas de Sherman, au lexique de la féminité. L’analogie paraît encore plus évidente au travers de l’oeuvre intitulée Four Women (fig. 3), dans laquelle Weems se met elle-même en scène, par exemple, dans les rôles du militant noir, du nationaliste africain, et de la mère de famille bourgeoise. Mais cet acte de réitération, de réemploi des clichés racistes, participe d’une stratégie de mimétisme, stratégie qui a été conçue comme une forme de résistance subalterne en elle-même. 8 La récupération du stéréotype et l’usage stratégique du mimétisme constituent en réalité deux applications distinctes du concept de “signifying” afro-américain, une forme d’expression hybride associant résistance culturelle et instinct de survie. 9 Ce recours au déjà-connu et au déjà-vu (peu importe s’il est jugé de mauvais goût ou s’il est même catégoriquement rejeté) est caractéristique d’une pratique postmoderne. Et bien que l’oeuvre de Weems doive beaucoup à ses connaissances et à son approche de folkloriste qualifiée, la répétition systématique et astucieuse du cliché raciste peut être tout aussi bien considérée comme une stratégie de citation conforme aux tropes du postmodernisme. Il est également important de noter que Weems, de même que tous les artistes présentés dans cette exposition, rejette l’idée que nous pourrions qualifier de ‘réparation par la représentation’, c’est à dire la volonté de contrer l’imagerie raciste et dégradante au travers d’une représentation “réaliste”, “juste” et “positive” du peuple noir. Si la beauté obsédante et la force émotive du regard lancé par la modèle de Black Woman with Chicken ne saurait être considérées comme une telle forme de réparation, la plupart du temps Weems opère dans le champ du stéréotype. Ici, une fois encore, le stéréotype est employé de telle sorte que les opérations malignes qui le constituent sont mises au jour. Cette stratégie est un des éléments de base de l’art postmoderne, et remonte aux travaux de Sherrie Levine et de Richard Prince dans les années 1970.

Fig. 5

Marlon Riggs

Photogramme de Tongues United, 1989

Vidéo, 55min.

Courtesy Signifyin’ Work, © Marlon Riggs

Si Weems tente d’aborder la question de l’identité au travers de l’image déformée du stéréotype, Marlon Riggs quant à lui, dans son oeuvre Tongues Untied, aborde l’identité (dans ce cas précis, celle d’un homme noir et homosexuel) par un chemin opposé : par la voie collective et affirmative de l’auto-désignation (fig. 5). Tongues Untied recourt à une stratégie politique précise, qui consiste à réaffirmer une identité sociale diabolisée, afin de la libérer. Sa devise principale —“les hommes noirs qui aiment les hommes noirs, c’est là l’acte révolutionnaire”— met préférence sexuelle et combat politique sur le même pied d’égalité. Prenant ainsi pour acquise l’identité de “l’homme noir gay”, et célébrant la valeur érotique et discursive de son expression, le film de Riggs ne s’intéresse pas tant à la construction de cette identité, mais cherche plutôt à transgresser les conceptions dominantes (et opprimantes) de la masculinité, noire ou blanche. Ainsi, Tongues Untied se différencie quelque peu de la majorité des oeuvres présentées dans cette exposition. Mais dans la mesure où cette oeuvre traite du processus d’émancipation au travers du phénomène d’auto-désignation, on constate alors que les questions relatives à l’identité collective (représentées dans le film, par exemple, par des scènes de manifestations) sont un puissant moteur de la lutte politique. Dès lors, si l’on peut dire que Weems aborde les notions de subjectivité et d’identité au travers du prisme de la sujétion, Riggs célèbre quant à lui les manifestations de l’action. Ces deux facettes de l’identité —le sujet soumis et le sujet acteur— décrivent les limites et les potentiels de la subjectivité, et c’est cette tension des deux, évidente au travers de l’ensemble de cette exposition, qui complique l’opposition autrement trop simple entre “politique de l’identité” et constructivisme social.

Ce qui sépare essentiellement les travaux d’artistes comme Weems et Riggs de ceux que l’on assemble généralement sous la catégorie du postmodernisme critique ou oppositionnel, tient à ce qu’ils reconnaissent la spécificité des questions d’identité et de subjectivité telles qu’elles sont vécues par les gens de couleur ou par tout autre groupe subalterne. Cette approche, elle aussi, a été modelée par les théories du multiculturalisme et du postmodernisme, qui ont toutes deux poussé les artistes à se réapproprier la subjectivité et à en faire l’objet de leurs explorations. Toutefois, cette subjectivité ressemble peu à son ancêtre moderniste, car elle est ici abordée sous un angle historique et politique, ou encore psychologique. Ici, ce n’est pas la figure générique ou transcendantale de l’artiste qui s’exprime, mais l’artiste en tant qu’individu singulier, ancré dans l’histoire. De la même façon, cette insistance sur la spécificité permet aux artistes de s’emparer de formules métaphoriques—par exemple, celle de l’invisibilité de la femme de couleur—et de leur donner une existence concrète.

Puisque l’on a pris en considération, dans la conception de Mistaken Identities, la complexité et la diversité des arguments —théoriques, politiques et pratiques— relatifs aux questions d’identité et de multiculturalisme, il ne s’agissait donc pas tant de produire une vision cohérente et unifiée du thème, mais plutôt de rassembler des oeuvres qui traitaient toutes distinctement de ce que l’on pourrait appeler les problématiques de l’identité. Nous nous sommes intéressés aux pratiques artistiques qui tentent d’identifier les composantes psychiques et/ou sociales qui entrent en jeu dans l’attribution ou la projection fantasmatique des diverses identités (cf. Williams, Rosler, Kelly, Hatch, Tabrizian et Golding, Weems) ; nous devions y inclure tout le bricolage provisoire —sur la formation de l’identité, par exemple (cf. Durham, Gómez-Peña, Hak Kyung Cha, Rascon, Yong Soon Min) ; ou encore ceux qui ont démantelé ou déconstruit la prétendue permanence des concepts de race et de racialisme (cf. Ligon, Piper).

Les identités étudiées collectivement au travers de cette exposition sont donc “mécomprises” [mistaken], dans la mesure où elles n’ont jamais été imaginées ou conçues pour être une seule chose, que ce soit une race, un genre, ou une ethnie. Ce panorama d’artistes et cette diversité des pratiques nous démontrent combien le champ éclectique et toujours changeant de l’identité, dans sa réalité subjective et expérientielle, est ancré dans une histoire, dans un discours et dans un contexte, et n’est donc jamais simple ou évident. Nous avons donc regroupé les artistes autour d’un même dénominateur commun : le rejet de ce que j’ai nommé précédemment la réparation par la représentation (à moins que l’on ne considère l’imagerie consacrée à ce qui a été majoritairement obscurci comme une forme de réparation en elle-même). Ainsi, notre intention était de débarrasser les artistes de ce fardeau de la réparation et de le transférer sur les épaules du curateur, du critique et de l’institution. À cet égard, la marginalisation des “autres” dans le monde de l’art a aussi été la conséquence de la myopie des critiques, moi y compris, qui, quand bien même ils ou elles se définissent comme féministes et comme garants d’un postmodernisme de l’opposition, sont néanmoins restés aveugles face à la revendication de ces différences que notre appareil critique invoquait pourtant religieusement. Cette pratique de l’omission et de l’exclusion, systématique bien qu’involontaire, nous montre clairement qui doit donc assumer ce fardeau de la réparation. De plus, quiconque tente de traiter des problèmes soulevés par le multiculturalisme et par l’identité dans les arts visuels doit se souvenir que le “politique” n’est absolument pas la propriété des seuls artistes qui en auraient ouvertement fait l’objet de leur art. Plus fondamentalement encore, il est une condition inéluctable de notre activité au sein des espaces institutionnels et discursifs de la culture.

Avec ce cadre théorique pour arrière-plan, la conception de l’exposition s’est centrée sur les politiques de la forme. Aussi, l’absence du médium traditionnel, la peinture réaliste, ou de quelconque forme d’expression ‘réaliste’, est relativement délibérée. 10 De plus, presque toutes les oeuvres présentées dans l’exposition ont recours à l’usage du texte. Si cela présente de réels problèmes pour une exposition destinée à voyager en dehors du monde anglophone, cet usage omniprésent du texte ou de la citation n’est pas seulement hérité du conceptualisme, il est aussi représentatif d’un éveil collectif chez les artistes, désormais tous conscients que les notions de race, de genre et d’ethnie sont des entités produites et reproduites au sein du langage.

Dans la lignée du conceptualisme, les artistes de Mistaken Identities confirment que l’art fonctionne à plusieurs niveaux, au-delà du “purement visuel”, ils démontrent que le sens et le propos de l’art sont toujours, et ont toujours été, contenus dans cette « autre scène » de la représentation. Enfin, ils confirment que les enjeux propres à la subjectivité (celle de l’artiste ou celle du spectateur) sont inséparables des structures linguistiques qui forgent cette subjectivité.

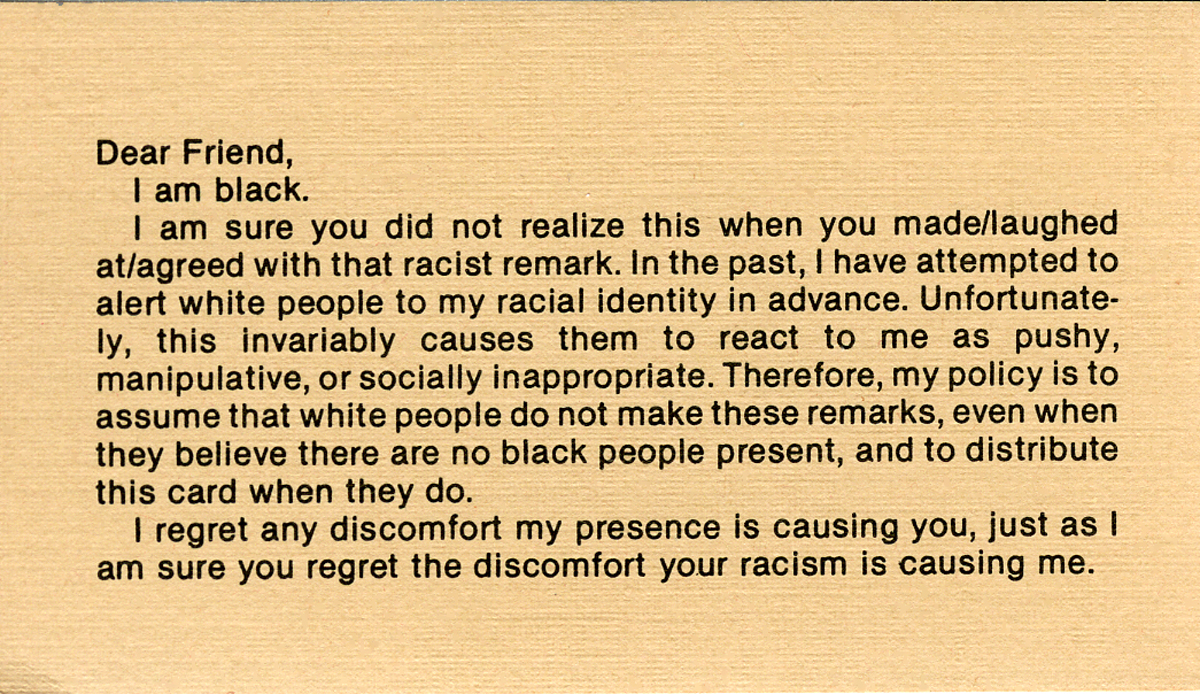

Fig. 6

Fig. 6

Adrian Piper

My Calling (Card) #1, 1986

Impression standard sur papier, 2 x 3,5 po.

Collection du Museum of Contemporary Art Chicago

Courtesy APRA Foundation Berlin © Adrian Piper Research Archive Foundation Berlin

Mais les opérations du langage à l’oeuvre dans de nombreux travaux sélectionnés pour Mistaken Identities—et particulièrement dans ceux des artistes de couleur—sont d’une nature assez particulière, car elles montrent la façon dont le langage (y compris quand il s’agit de nommer quelque chose) produit et reproduit les structures matérielles et institutionnelles du racisme, de la xénophobie, des classes, et du genre, qui toutes participent à la perception d’une différence. Prenons deux exemples très opposés, et considérons la politesse imperturbable du texte présenté dans l’oeuvre d’Adrian Piper, My Calling (Card) # 1 (fig. 6). D’une manière précise et directe, l’oeuvre informe le regardeur qu’il a fait une remarque raciste lorsqu’il a présumé, à tort, que son interlocuteur était blanc. Nous pourrions dire que cette “oeuvre” est en elle-même une oeuvre de langage, mais il serait plus juste de la décrire comme une oeuvre d’interaction sociale, puisque sa signification repose dans l’effet qu’elle provoque sur le regardeur. Néanmoins, c’est bien ici le langage qui porte l’art, un langage dans sa forme la plus dés-esthétisée et la plus franche. Le titre plein d’esprit de cette oeuvre, qui définit l’anti-racisme stratégique comme un genre de vocation [a calling], fait également référence à un autre sens, plus ancien, du terme anglais ‘calling card’. Ce que l’on appelait autrefois ‘calling card’ servait (au bourgeois) à présenter son identité, elle énonçait une chose toute aussi personnelle qu’un nom mais précisait également la classe de l’individu, une donnée pourtant vaguement sociale. A ne pas confondre avec la carte de visite professionnelle d’aujourd’hui [business card], elle servait simplement à déclarer l’existence du titulaire, elle faisait état de sa visibilité sociale et de sa position au sein du monde. Lorsque l’on considère les propos d’Orlando Patterson, qui avait assimilé le statut d’esclave à une “mort sociale”, on saisit la profondeur de la réponse offerte par Piper. 11 Le format de la “calling card”, s’opposant ainsi au racisme à travers un gage de noblesse, est à la fois sage et explosif. A cet égard, Piper a très justement écrit, à propos de la logique morale de la bienséance :

Les normes de la bienséance gouvernent les relations humaines. Au contraire de beaucoup d’autres normes, celles-ci fonctionnent (ou manquent de fonctionner) indépendamment des notions de classe et de statut économique. Quelques unes des normes de la bienséance qui témoignent d’une acceptation des autres cultures et des autres ethnies sont les normes : de la courtoisie (qui excluent les propos racistes ou sexistes), la noblesse oblige,* (qui excluent le mépris égoïste ou l’indifférence envers les moins privilégiés), de la modestie et de l’humilité (quand il s’agit de déterminer qui, en réalité, est le plus chanceux, et de quelle façon), du tact (ce qui présuppose une ouverture d’esprit vis à vis des sentiments de tous les autres, sans distinction entre les cultures ou les origines ethniques), et du sens de l’honneur (c’est à dire offrir aux autres le traitement respectueux que l’on aimerait soi-même recevoir). Au regard de ces normes, le racisme ou le sexisme ne sont pas seulement injustes ou immoraux. Ils sont aussi brutaux et de mauvais goût ; et ceux qui en font preuve ouvertement, dans quelque contexte que ce soit, sont des êtres vulgaires et dignes d’une espèce inférieure.12

Au contraire du discours stratégique et direct de Piper, le langage dans le travail de Ligon est toujours de nature littéraire. Les citations (quelques uns des auteurs convoqués par Ligon sont : James Baldwin, Zora Neale Hurston, Mary Wolestonecraft, et Jean Genet) abordent les notions de race et d’identité de diverses manières. Mais, dans la plupart des oeuvres de Ligon, la citation compose la matière même de la peinture ; l’écriture a valeur de signe pictural tout comme elle sert de véhicule au contenu. De la même façon que Mary Kelly, dont l’oeuvre Interim (dans sa totalité) témoigne d’un rapport complexe et critique à ses prédécesseurs conceptuels et minimalistes, les peintures-textes de Ligon engagent un dialogue critique avec les derniers tenants de l’abstraction moderne. Nulle part cette relation n’est plus évidente que dans Baldwin #4, une acrylique sur papier qui, une fois recouverte d’un plexiglas, apparaît à première vue comme un fond noir uniforme ou, lorsque l’on s’approche, comme une variation subtile du noir sur noir évoquant, par exemple, les fameuses peintures noires d’Ad Reinhardt. En réalité, Baldwin #4 est, tout comme les précédents travaux de Ligon, à la fois une peinture de texte et un texte en peinture, ou une peinture en texte.

De manière implicite, Baldwin #4 porte un regard critique sur les prétentions de l’art abstrait des années 1950. Car, si la peinture de Barnett Newman ou d’Ad Reinhardt, par exemple, témoigne d’une profonde aspiration au sublime, à l’universalisme et à la transcendance, il s’est avéré que leurs oeuvres étaient tout aussi contingentes, et tout aussi dépendantes d’un contexte que n’importe quelle oeuvre apparentée à une période donnée. Ici, Ligon fait appel à ce qui semble incarner une forme paradigmatique du haut-modernisme — un noir sur noir— dans un but radicalement différent. Par exemple, la couverture de plexiglas qui obscurcit le texte est aussi une surface réfléchissante ; ainsi, quand le regardeur tente de déchiffrer le texte, l’oeuvre lui renvoie avec intensité sa propre image. L’intérêt que porte le modernisme à la notion d’auto-réflexivité prend ici un tour nouveau, puisque celle-ci est renvoyée—détournée*— directement vers le regardeur, dont l’identité est simultanément inscrite dans l’oeuvre.

Dans la mesure où l’oeuvre Baldwin #4 est le support d’une citation, elle réfute également la notion de signification immanente ou transcendante. Dans le passage cité, extrait du livre de James Baldwin The Devil Finds Work, paru en 1976, l’auteur lui-même conçoit l’identité comme une propriété extrinsèque—et même provisoire—plutôt que comme une qualité intrinsèque du soi, innée et authentique. Au dessous de cet ‘habit’ contingent, une individualité préalable et antérieure, telle une sorte de poupée russe, serait prête à prendre (c’est en tout cas ce que l’on suggère) de nouvelles identités, de nouveaux avatars.

Ces propos lyriques de Baldwin, près de deux décennies après leur parution, sont toujours chargés d’une grande intensité, car aujourd’hui encore on se demande si les noirs, aux Etats-Unis, sont autorisés à “changer d’habit” si facilement, à oublier, même momentanément, la marque de la couleur. Drucilla Cornell rapporte ainsi qu’une récente étude démontrait que “durant les premières secondes d’une rencontre, la personne vue est identifiée d’abord par sa ‘race’, puis par son ‘sexe’.” 13 Si Ligon conçoit, à partir du texte utopique de Baldwin, une peinture noire, d’une noirceur qui, de plus, submerge pratiquement le texte, c’est pour offrir une forme de contre-proposition, pour s’opposer précisément au poids écrasant de ce qui est déterminé par la race aux Etats-Unis.

Si Baldwin #4 se rapproche d’autres travaux que Ligon a consacrés aux binarismes ‘blanc/noir’ et ‘couleur/blancheur’, le fait que le contenu de cette oeuvre est imperceptible à distance nous permet également de la rattacher à une autre grande thématique dans la production des écrivains et artistes de couleur. Une thématique qui, en outre, figure en bonne place dans Mistaken Identities. Bien évidente dans le titre du plus récent ouvrage de Michele Wallace, Invisibility Blues, et décrite avec une grande éloquence, dès 1952, dans Invisible man[(a)] de Ralph Ellison, l’invisibilité—et ses conséquences sociales, psychiques et politiques—est une plaie infectée dans la chair même de la société américaine, et nous nous devons aujourd’hui d’y faire face. Si l’on est parvenu à reconnaître, certes tardivement et non sans difficultés, que, pour des raisons complexes et toutes interdépendantes, les américains non-blancs ont été rendus invisibles au sein du mythe fallacieux de la culture américaine anglo-saxonne, blanche et homogène, il faut aussi souligner que les origines et les manifestations de cette invisibilité ont été bien particulières et très meurtrières. D’un côté, la marque raciale ‘noir’ opère de façon à ratifier les valeurs symboliques du mot, avec toutes ses connotations négatives de noirceur, d’obscurité, et autres. Mais d’un autre côté, la marque du ‘noir’, d’une certaine manière, confère une forme d’hyper-visibilité—qui n’a jamais été plus préjudiciable que dans le cas de la représentation du jeune homme noir ; le ‘noir’ est ainsi devenu une véritable figure de menace, l’incarnation même de la violence et du crime sexuel. 14

Fig.8

Pat Ward Williams

What you lookn at?, 1992

matériaux mixtes

Courtesy de l’artiste. © Pat Ward Williams

L’oeuvre de Pat Ward Williams, What you lookn at? aborde de manière très directe cette condition paradoxale. Créé à l’origine pour être installé dans la vitrine de la galerie Goldie Paley (au Moore College of Art and Design) et présenté de façon similaire dans la vitrine du musée de l’université de Santa Barbara, ce mural associant texte et photographie dévoile au passant l’image grandeur nature de cinq jeunes hommes noirs, posant de face, tournés vers la rue. Si rien, chez eux, n’évoque quelconque menace, cette oeuvre part du principe que la simple vue de ces jeunes est, pour beaucoup de gens, troublante et effrayante. 15 La légende, écrite à la façon d’un graffiti—“qu’est ce que tu r’gardes ?”—à travers son langage familier et brut, se nourrit des signifiés du graffiti lui-même, tel qu’il est perçu par les habitants des villes (e.g. la détérioration de la ville, le non-respect de la propriété privée, la jeunesse violente et anarchiste, etc.). Mais la forme interrogative “qu’est ce que tu r’gardes ?”, à l’évidence, n’est pas neutre. C’est un défi, une confrontation, un reproche. “Qu’est ce que tu r’gardes ?” est une menace tout autant fantasmatique que réelle. C’est une contre-performance [a bogey], une forme de désaveu (le refus de reconnaître une part de responsabilité individuelle et politique dans l’émergence sociale de la criminalité et de la violence) ; de projection (les fantasmes individuels et collectifs sur ce que sont les hommes noirs) ; de colère et de ressentiment (quand les gens sont de moins en moins maîtres des circonstances de leurs vies, ils tendent à projeter leur rage et leur anxiété sur un autre bouc émissaire).

Pour aborder cet ensemble dense de projections et de fantasmes, Williams a choisi de manipuler l’image photographique de sorte que, lorsque le spectateur s’approche de la surface, la figure devient plus floue, elle se dissout et finit par n’être plus que l’amas des particules qui la composent. Cette dissolution a peut-être une dimension utopique ; c’est comme si une confrontation plus directe aux fantômes raciaux révélait au spectateur sa propre collusion projective. Comme l’a fait remarquer Adrian Piper, “le racisme est une pathologie visuelle” et l’un des aspects les plus convaincants de What you lookn at? repose dans le fait que l’oeuvre transforme cette réaction raciste, immédiate et viscérale, en mise garde, en frein heuristique aux formes habituelles et donc souvent inconscientes de notre perception.

La vitrine est, de façon générale, l’espace le plus ‘public’ du musée, elle sépare le temple de la culture réservé à l’élite de l’espace hétérogène de la rue. Aussi, le fait que What you lookn at ? ait été conçue pour être disposée dans la vitrine d’une galerie ou d’un musée lui confère un autre niveau de sens : placée ainsi dans cet interstice, l’image des jeunes hommes noirs « destinée » aux passants laisse entendre que cette visibilité excessive—une visibilité qui n’engage néanmoins aucune reconnaissance mutuelle ou aucune réciprocité affective—est la principale forme dont dispose le jeune (homme) noir pour parvenir à être reconnu du public.

En contraste avec cette hyper-visibilité menaçante des jeunes hommes noirs, les oeuvres de Lorna Simpson se sont souvent attachées, et se sont même souvent fondées sur l’invisibilité discursive des femmes noires. S’il est vrai que, comme l’a souligné Michele Wallace, les femmes noires ont également pu faire l’objet, au sein de la culture américaine contemporaine, d’une visibilité renforcée (et intensément fétichisée), notamment dans certaines branches de l’industrie du divertissement et de l’industrie musicale, cette visibilité n’existe véritablement qu’au travers des termes bien particuliers du spectacle. Cette “présence” fortement négociée de quelques femmes artistes noires ne remédie absolument pas, ni même n’équilibre cette non-place à laquelle la plupart des femmes de couleur ont été reléguées au cours de l’histoire. Cette notion d’invisibilité excède largement les limites de la métaphore, puisqu’elle englobe non seulement l’occultation des femmes noires dans l’histoire et la culture américaine, mais aussi la dissimulation de la subjectivité de la femme noire dans tous les domaines de la société, même au sein des mouvements d’opposition et de libération (e.g. du mouvement des droits civiques, du Black Power, du féminisme etc.).

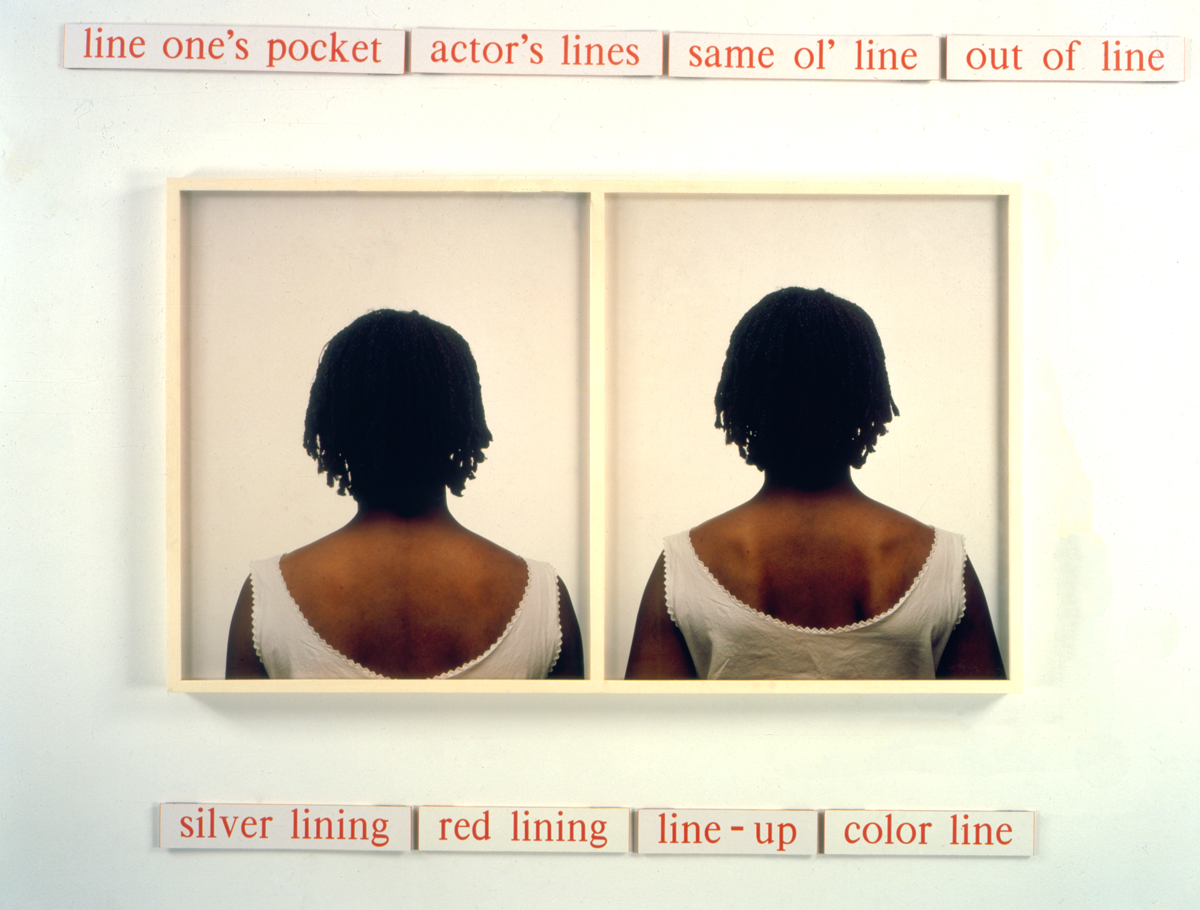

Fig.9

Lorna Simpson

Dividing Lines, 1989

Deux Polaroïds couleur avec huit plaques en plastique. Ensemble : 42 x 56 po.

Courtesy de l’artiste. © Lorna Simpson

La figure générique de la femme noire inventée par Lorna Simpson, bien qu’elle change de sens et de fonction d’oeuvre en oeuvre, commémore toujours cette répression historique et discursive. Sans tête, sans visage, ou détournée du spectateur, elle témoigne de son effacement tout en déclarant simultanément sa présence. Si cette visibilité toujours partielle de l’image de la femme n’est pas sans rappeler l’iconoclasme féministe de Mary Kelly, elle joue dans l’oeuvre de Lorna Simpson un rôle bien précis. A l’instar des quelques mots ou phrases elliptiques et fragmentaires employés par l’artiste, dont le sens est laissé libre à l’interprétation et aux associations mentales du spectateur, ici la femme noire morcelée et effacée est génératrice de signification(s), elle n’est pas le réceptacle stable de ces significations. 16

La femme sans visage de Simpson est en réalité une sorte de cryptogramme visuel. Qu’elle soit jeune ou non, belle ou banale, elle n’est, dans l’espace décontextualisé de l’arrière plan transparent, qu’une affirmation graphique de la féminité noire. Partant, c’est du rôle du mot de raviver et d’animer ce marqueur statique d’une différence raciale et sexuelle. Dans une oeuvre comme Dividing Lines (fig. 9), la liste des très nombreux sens et applications du mot “lignes” [lines] suffit à mobiliser l’image, elle donne vie à un ensemble de significations qui touchent aussi bien au thème de la finance (“line one’s pocket”[(b)], ou bien encore “red lining”—e.g. la pratique bancaire qui consiste à refuser une aide financière aux quartiers les plus démunis) ; qu’à celui de la transgression (“out of line” ; “line up”[(c)]) ; ou encore aux tromperies du langage (“same ol’ line”[(d)]) ; et, pour finir, au propos clairement racial de “color line”.[(e)]

Aussi polysémiques et délibérément ambigus soient-ils, les jeux du langage chez Lorna Simpson sont toujours associés à la double présence/absence du modèle noir. Le regardeur est ainsi invité à réfléchir aux divers rapports pouvant exister entre une femme anonyme de couleur—un corps [a body], comme dans la locution “any body” [quiconque]—et les allusions politiques, sociales et souvent sexuelles déployées dans les textes de l’artiste. Et, malgré la présentation très élégante, très graphique, et même très séduisante de ses oeuvres, l’artiste ne cède pas à la tentation et n’offre donc jamais la femme au regard du spectateur. Aussi, nous pourrions voir dans ce refus encore une autre stratégie de réponse à la proposition de Piper, “le racisme est une pathologie visuelle.”

Fig.10a-b

Mary Kelly, Menacé (diptyque d’une série de trois), issu de Corpus, 1984-1985. Première partie du projet Interim, 1984-9. Diapositive laminée, sérigraphie et acrylique sur plexiglas, 6 panneaux, chacun 48 x 36,5 x 2 po. © Mary Kelly

© Mary Kelly

De plus, dans la mesure où le travail de Lorna Simpson aborde la notion de genre aussi souvent que celle de race, il faut alors souligner que la représentation de la féminité, noire ou blanche, est ici inéluctablement ancrée dans les dynamiques du fétichisme, du voyeurisme, et des fantasmes (masculins) de la domination, de la possession, et du savoir imaginaire. Les pathologies du visuel ne sont en aucun cas limitées aux phénomènes racistes. Dans la mesure où les femmes constituent un groupe subalterne dans un monde patriarcal, et dans la mesure où les questions relatives à la visibilité/invisibilité ont un impact bien précis sur l’identité féminine, l’oeuvre de Mary Kelly, Corpus (fig. 10, a ; b) résonne de façon intéressante avec le travail de Lorna Simpson. L’extrait inclus dans l’exposition, tiré de son oeuvre Interim, concorde bien avec l’ensemble des thèmes proposés. L’oeuvre monumentale Interim, dans sa totalité, interroge l’identité problématique des femmes blanches et vieillissantes issues de la classe moyenne, ici perçue en parallèle avec la fortune historiquedu féminisme moderne, les deux thèmes étant indexés au statut économique des femmes. La section intitulée Corpus, quant à elle, s’intéresse plus précisément aux problématiques de la visibilité. L’expérience du vieillissement chez la femme est ici considérée comme profondément ancrée dans ces problématiques, puisque l’une des apories de la féminité repose sur l’effacement de la visibilité, qui s’amorce alors que la femme atteint l’âge limite de reproduction et avance inexorablement vers les limbes sexuelles du vieil âge (qu’on lui impose culturellement).

Mais si l’un des aspects les plus opprimants de l’identité féminine tient justement à ces différentes formes d’invisibilité (représentées, par exemple, dans des usages linguistiques comme “l’Homme” [mankind]), d’autres encore reposent précisément sur une amplification excessive du visuel (bien qu’elle n’opère pas, ici, de la même façon que chez les jeunes hommes noirs). 17 La science médicale du XIXe siècle, par exemple, prétendait lire les signes d’une infériorité mentale ou physique dans l’apparence ou dans la morphologie d’une femme. A cet égard, le Corpus de Kelly s’appuie sur une référence précise au discours de l’hystérie, développé en France à la fin du XIXe siècle. L’hystérie, d’abord décrite par le docteur Jean Charcot et appliquée de façon relativement littérale par les patientes incarcérées à l’hôpital de la Salpêtrière, était une maladie essentiellement visuelle, pour ne pas dire spectaculaire.

En se rappropriant les phrases et les “évènements” (les attitudes personnelles*) prétendument caractéristiques de l’hystérie, Kelly ne mobilise ici qu’une seule des nombreuses sources historiques au coeur de son oeuvre. L’artiste insère aussi dans Corpus une oeuvre de fiction littéraire, typique de la subjectivité d’une femme blanche et contemporaine, faite de rêveries, de problèmes du quotidien, de réflections, d’angoisses, qui se rapportent presque toutes aux expériences plus ou moins subtiles qui forment la perception du vieillissement. Les panneaux de texte sont juxtaposés à des images de vêtements—des chaussures, une veste en cuir, une chemise de nuit—photographiés de sorte qu’ils apparaissent réels et chimériques tout à la fois, simultanément physiques et fantomatiques. Participant à la fois de la (non)logique de la marchandise et du fétiche psychique, et opérant comme une sorte de métonymie du corps lui-même, l’oeuvre Corpus nous rappelle que les conditions et les contraintes propres à l’identité féminine sont générées, comme toutes les autres, tant par le social et le politique que par le psychique.

Fig 11a-c

Mitra Tabrizian et Andy Golding, The Blues, 1986-87

Troisième d’une série de trois triptyques

Photographies Cibachromes, chaque panneau 49 x 66 po.

© Mitra Tabrizian et Andy Golding

© Mitra Tabrizian and Andy Golding

© Mitra Tabrizian and Andy Golding

© Mitra Tabrizian and Andy Golding

Les trois triptyques qui composent l’oeuvre de Mitra Tabrizian et d’Andy Golding, The Blues (fig. 11, a – c) proposent également de regrouper ces trois grands champs de l’identité, qui constituent ici “l’alchimie” de la race.18 Fruit d’une collaboration entre une artiste iranienne basée à Londres et un anglais, elle est la seule oeuvre non-américaine représentée dans l’exposition. Achevée entre 1986 et 1987, The blues est ici particulièrement intéressante parce qu’elle analyse les intersections entre les notions de race et de genre. Le fait que The Blues ait été conjointement produite par deux artistes non-noirs a aussi son importance. 19 Il y a plusieurs années de cela, je me souviens avoir vu Tarzibian présenter cette pièce lors d’une conférence qu’elle donnait à New York. Elle avait été alors furieusement critiquée par une membre du public, qui lui reprochait d’avoir osé, elle une femme blanche, “psychanalyser” la représentation des noirs. Ce qui avait été sa réponse immédiate—“le racisme est un problème pour les blancs”—est en fait un principe déterminant dans cette oeuvre, qui s’intéresse aux mécanismes intrasubjectifs de la race et du racisme, du genre et de la sexualité.

À l’instar de nombreuses oeuvres dans cette exposition, The Blues se prête difficilement au petit résumé ou àla simple explication de texte. Si son titre peut faire allusion tout aussi bien à la mélancolie qu’à un genre distinct de la culture noire, The Blues s’inspire aussi des conventions : du cinéma (e.g. film noir—encore un jeu de mots en soi) ; du grand Art (e.g., l’image intitulée The Interior reprend la peinture de Degas, Intérieur, aussi connue sous le titre “Le viol”) ; et des romans policiers. Conçue comme une série de tableaux vivants,* l’oeuvre associe image et texte pour convoquer les fantasmes du regardeur, qui doit imaginer le “rôle” que pourraient jouer les hommes et femmes noirs dans des scénarios évoquant le meurtre ou le suicide, l’agression, la confrontation politique ou la misère. Ici, les protagonistes noirs sont, aussi bien psychologiquement que physiquement, le point central sur lequel se focalise le regard des hommes blancs. Les hommes blancs sont tour à tour représentés en train de menacer les hommes noirs, ou bien en train de se mélanger à eux. Dans un des tableaux, la femme noire est représentée comme un agent actif de la scène (inversant ainsi le rôle de la femme passive dans le tableau de Degas) ; dans un autre, elle est morte ; un troisième présente une femme blanche masquée, dressée au dessus d’un homme noir assis, qui porte un masque blanc. Le récit sous-jacent ici, de même que la place accordée aux femmes dans The Blues, sont deux éléments qui attestent du rôle complexe (et souvent réprimé) de la notion de genre au sein des matrices dela race, de la masculinité, et des relations inter-raciales entre les hommes. Nous pourrions donc demander : à qui donc appartiennent ces histoires ? En réalité, pour autant qu’elle propose de nombreuses références aux diverses formes de la culture de masse, The Blues est conçue dans la lignée du travail du rêve élaboré par Freud, avec ses stratégies de déplacement, de condensation, et de considération de la figurabilité (d’où les jeux de mots). 20 L’usage des miroirs, des fenêtres et autres surfaces réfléchissantes, contribue à laisser apparaître cet espace psychique, intériorisé, au sein duquel les confrontations entre le soi et l’autre prennent forme et acquièrent un sens.

Les oeuvres psychanalytiques de Kelly et du duo Tabrizian/Golding sont toutes porteuses d’une même conviction : l’identité individuelle, de même que nos croyances sur l’identité des autres, sont ensemble forgées par un processus inconscient, plus ou moins imperméable à la logique, à la raison, et à la révision empirique. Voilà qui soulève immédiatement une question d’ordre politique, quant à la manière dont une pratique artistique ainsi ouvertement dédiée à l’analyse du sexisme et du racisme, et donc motivée par des préoccupations politiques, peut alors agir sur—et transformer—des attitudes et des croyances bien ancrées. Il n’est aucune pratique critique ou politique en art (surtout si elle se cantonne dans les limites de l’élite culturelle) qui soit pour l’instant parvenue à mettre en oeuvre efficacement son désir d’intervention et de transformation. Dans la mesure où les oeuvres d’art, même quand elles sont de nature rigoureusement conceptuelle, opèrent de façon à susciter des réactions irrationnelles, pré-conscientes et inconscientes chez l’artiste et chez le spectateur, nous sommes tentés d’affirmer que la pratique critique de l’art est alors plus efficace quand elle relève du psychique et du fantasmatique. Les aspects les plus purement politiques de l’identité requièrent en revanche leur propre système d’analyse ; ainsi, si quelques uns des artistes exposés dans Mistaken Identities ont conçu leur oeuvre de façon à générer des associations mentales relativement fluides, d’autres, comme Connie Hatch, sont plus proches d’une tradition heuristique de l’art politique, incarnée par des artistes comme Hans Haacke ou Krzysztof Wodiczko.

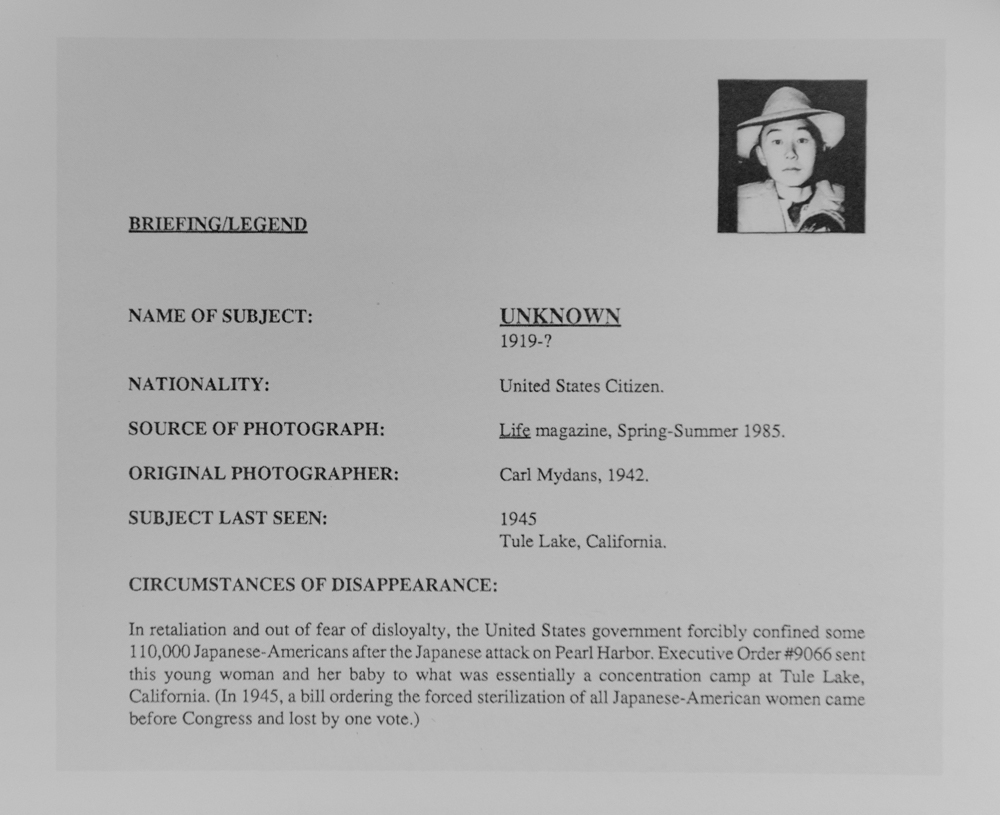

Fig. 12a

Connie Hatch

Fiche d’information pour l’installation « Unknown Woman », issue du projet Some Americans: Forced to Disappear, 1990-91

© Connie Hatch

Fig. 12b

Connie Hatch

« Unknown Woman » from Some Americans: Forced to Disappear, 1990-91

© Connie Hatch

Dans Some Americans : Forced to Disappear (fig. 12 ; a-b), l’oeuvre de Hatch inspirée par son plus important projet intitulé A Display of Visual Inequity, les termes structurels de visibilité/invisibilité sont de nouveaux convoqués. Hatch s’intéresse ici aux circonstances et aux facteurs qui déterminent quels individus parviendront à être “reconnus” (littéralement par le spectateur mais aussi, de façon plus générale, par la culture au sens large) et quels sont ceux qui devront être relégués à l’obscurité et à l’anonymat. Toutes les femmes américaines (et l’unique homme) présentées dans cette série de portraits, ont disparu—sont mortes, dans des circonstances parfois inconnues. La notion “d’identité” est ici abordée en tant que production purement sociale, voire même politique. Cette identité peut atteindre une visibilité maximale dans le cas d’une grande célébrité comme Marilyn Monroe, et une totale invisibilité dans le cas des victimes de la violence officielle, ou des victimes d’une violence purement arbitraire (e.g. cette femme américano-japonaise “vue pour la dernière fois” dans un camp de détention américain durant la seconde guerre mondiale ; cet enfant disparu dont le portrait a été tiré sur versant d’un prospectus pour le nettoyage de tapis ; cette femme argentine “disparue” durant les opérations anti-insurrection de la junte argentine). Face à ces portraits accrochés au mur, et éclairés de telle sorte qu’un double fantomatique apparaît projeté sur la surface du mur, le spectateur devrait parvenir à reconnaître quelques visages, mais sans doute bien peu. Sur le mur adjacent, toutefois, Hatch a affiché ce qu’elle appelle des fiches informatives, qui nous fournissent toutes les données biographiques nécessaires et nous informent des circonstances—quand elles sont connues—dans lesquelles les sujets ont disparu. Les textes sont rédigés dans un style imitant les sources de ses informations (journaux, biographies populaires, manuels d’histoire, etc.). Leur accumulation nous aide à mieux entrevoir quelques uns des aspects politiques de l’identité. On comprend alors qu’être née femme plutôt que homme, noir plutôt que blanc, ou américano-japonais dans une Amérique en guerre et ainsi de suite, sont des déterminations qui, en soi, dominent et dépassent les particularités de l’identité individuelle.

Les composantes politiques de l’identité sont aussi le sujet de la vidéo de Martha Rosler, Vital Statistics of a Citizen, Simply Obtained (fig. 13), dans laquelle un sujet féminin est observé, pesé, mesuré et déshabillé de façon clinique et dépassionnée. Sujet de et soumise à un Etat panoptique—et, par conséquent, à tous les Etats modernes—la femme anonyme de Rosler est soumise à un procédé qui s’avère être une véritable allégorisation de l’analyse foucaldienne des concepts jumeaux de savoir et de pouvoir. On nous rappelle alors que, derrière cette inventorisation et cette mensuration cauchemardesques du corps de l’individu, se cache la réalité des procédures bureaucratiques, des cartes d’identité, des passeports, des dossiers médicaux, toutes ces procédures au travers desquelles le corps est reconnu et enregistré, et devient par conséquent soumis. Le fait que le corps est ici celui d’une femme rajoute tout un ensemble de connotations supplémentaires, que l’on discerne également dans l’oeuvre de Kelly. C’est, au plus tard, à partir du XIXe siècle que le corps féminin attire davantage l’attention du savoir/pouvoir, ce corps qui incite à ce que Foucault appelait “la frénésie du visible”. Aussi, Rosler insiste sur le fait que cette mensuration et cette inventorisation du corps féminin prennent toutes deux un sens particulier quand il s’agit de considérer la construction idéologique de la féminité.

Si tant est que nous percevons l’identité comme un amalgame de déterminations intérieures et de déterminations extérieures, nous sommes tentés d’associer les premières déterminations au domaine du psychique, et les secondes au domaine du social. Ainsi, par exemple, la formation de la subjectivité sexuelle se fait pendant la petite enfance, au sein de la famille, dans la psyché d’un individu. Cependant, l’importance attribuée à la différence sexuelle est le résultat des valeurs différentielles accordées au fait biologique, qui dissocie homme et femme—des valeurs qui sont, de plus, déterminées par l’ordre symbolique du patriarcat, à savoir par une construction sociale antérieure à l’assimilation psychique individuelle de la subjectivité sexuelle. De la même façon, la notion de “race”,en admettant qu’elle ait quelconque validité biologique ou scientifique (et elle en a bien peu), n’acquiert un sens qu’au travers des enjeux sociaux et politiques qui accompagnent son attribution. Pourtant, son importance, quand bien même fortuite et essentiellement sociale, est tout de même comprise à un niveau psychique. Elle devient, dans les cultures ou dans les contextes propices au racisme, un élément inéluctable et destructeur aussi bien dans la vie psychique que dans la vie sociale. Par conséquent, la race est à la fois une chimère et une réalité sociale, et elle est ainsi particulièrement difficile à aborder dans la critique d’art. Et, dans la mesure où le racisme peut opérer de façon relativement inconsciente, nourri par delà nos convictions morales ou éthiques, toute pratique artistique qui se confronte aux incarnations les plus enfouies du racisme doit absolument travailler sur plusieurs fronts.

Fig. 14

Adrian Piper

Cornered, 1988

Vue d’installation. Table, 10 chaises disposées en formation canonnière, moniteur de télévision, deux certificats de naissance du père d’Adrian Piper encadrés, éclairage.

Collection or the Museum of Contemporary Art Chicago

Courtesy od APRA Foundation Berlin, © Adrian Piper Research Archive Foundation Berlin

À ce titre, l’installation vidéo d’Adrian Piper, Cornered (fig. 14), est une oeuvre particulièrement importante, car elle fait ressurgir un racisme insoupçonné et méconnu, tout en procédant à une déconstruction élégante de la mythologie culturelle américaine du blanc [whiteness] et du noir [blackness]. Piper, une femme noire à la peau légèrement halée elle-même souvent prise pour une blanche, a traité dans plusieurs de ses oeuvres—y compris dans My Calling (Card) #1 et dans l’oeuvre “confessionnelle” Political Self-portrait #2—de cette position singulière de l’entre-deux racial. Installée dans l’angle d’un mur, barricadée derrière une table renversée, l’installation vidéo consiste en un monologue d’apparence très simple, déclamé par Piper. Sur les murs, à l’arrière du moniteur, l’artiste a affiché deux certificats de naissance de son père, l’un déclarant sa couleur de peau comme blanche, l’autre noire. Habillée et coiffée, comme elle le dit elle-même, dans un style “bourge, façon jeune miss”, elle entame son discours en déclarant “je suis noire”, puis proclame : “maintenant, faisons face ensemble à cette réalité sociale là, et au fait que je viens d’en faire état.” Pendant les seize minutes qui suivent, Piper poursuit en s’interrogeant sur la multitude des réponses possibles que le présumé spectateur blanc pourrait proposer face à son discours, analysant les connotations racistes dans les réactions du spectateur. En plein milieu du monologue, Piper rapporte que “plusieurs chercheurs ont estimé que presque tous les américains prétendument blancs ont en réalité entre 5 et 20% d’ascendance noire” et que, dès lors, si l’on s’en tient à nos conventions racistes bien ancrées, ils devraient donc être considérés comme noirs. Elle poursuit alors son analyse par les réponses potentielles que pourrait susciter cette nouvelle information, et affirme enfin que cette identité noire commune n’est donc pas seulement la sienne, mais est bien : “notre problème à tous… Maintenant, comment pensez-vous pouvoir le résoudre ? Qu’allez-vous faire ?” La vidéo se termine sur une phrase, écrite en lettres blanches sur fond noir : “bienvenue dans la lutte”.

Bien que le terme de “métissage” ne soit ici jamais directement évoqué, l’un des thèmes les plus complexes abordés dans cette oeuvre concerne précisément l’histoire tue des relations sexuelles inter-raciales aux Etats-Unis, une histoire elle-même ancrée dans celle de l’esclavage et de ses multiples violences. Ici aussi, on s’interroge donc sur la nature et sur les conditions de l’identité car, comme le montre Judith Wilson dans son interprétation de Political Self-portrait #2 :

… Si l’apparence physique est souvent le seul critère retenu, au quotidien, pour juger de la race, la tradition et la loi américaine définissent la race comme le produit d’une généalogie—un indicateur très peu fiable de l’apparence physique, quiconque connaît bien la “loi de pureté des gamètes” de Mendel le comprendra rapidement. D’un point de vue philosophique, le problème est lié aux opérations de la conscience. Si l’identité est socialement construite et équivaut à la somme des images que le regard des autres nous renvoie sur nous-mêmes, et si la race est déterminée en pratique par l’apparence et en principe par l’héritage ancestral, qu’est ce qui constitue donc “l’identité raciale” des individus dont l’apparence contredit la présumée ascendance biologique ?21

Cette instabilité du discours au coeur de l’identité raciale va à l’encontre des hypothèses qui sous-tendent les autres constructions discursives de l’identité, qui au contraire reposent surla nature prétendument invariable et irréductible de l’identité. A cet égard, il est particulièrement intéressant de constater que les récents écrits sur le sujet, par des théoriciennes comme Hortense Spillers notamment, traitent aussi de cet “entre-deux” que Piper a exploré dans quelques unes de ses oeuvres. Par exemple, dans son merveilleux essai consacré à la/au mulâtre, Spillers élabore ce qu’elle appelle le statut du “ni l’un/ni l’autre” pour traiter d’un sujet féminin dont la couleur et l’origine perturbent les distinctions de catégories, sur lesquelles les divisions raciales se fondent habituellement :

Inventé pour servir de juste milieu, de ligne séparatrice entre “noir” et “blanc”, le mulâtre, puisqu’il n’est ni l’une/ni l’autre de ces deux propositions—rattaché à aucune référence historique et à aucune matérialité—était condamné à n’être qu’un concept évasif, une ombre dans le paysage national. A ce titre, le/la mulâtre incarnait un alibi, une excuse pour cet “autre”/“altérité” que la culture dominante ne pouvait pas (et ne peut toujours pas) s’approprier ou rejeter. (…) Derrière la figure de l’africain-devenu-américain se tient l’ombre, le “double” désincarné que notre culture rêvait de voir à la place de cette humanité, transformé en son plus profond défi et, du fait des exigences de la politique, devenu son activité la plus “anti-américaine.”22

Cette exploration du “ni l’un/ni l’autre” dans les identités raciales, sexuelles et culturelles offre non seulement une vision plus complexe et plus nuancée des multiples déterminations de l’identité, mais elle laisse également libre cours à des déploiements politiques plus fluides et plus subtiles de ces déterminations. Ceci est particulièrement évident au travers des nombreuses productions théoriques et artistiques qui se sont consacrées à la notion d’identité “frontalière”, c’est à dire à toutes ces identités qui, comme dans le “ni l’un/ni l’autre” de Spillers, sont constituées précisément de l’imbrication des cultures dominantes et subalternes, des oppresseurs et des oppressés. C’est donc aussi est le résultat d’une fusion entre individu et identité culturelle, un synchrétisme qui génère des formes hybrides de conscience et d’identité, qui ensemble contribuent à modeler le social aux Etats-Unis, et qui sont la marque même de la postmodernité.

Fig. 15

Guillermo Gómez-Peña

Photogramme extrait de la vidéo Border Brujo (Shaman), 1990

Courtesy La Pocha Nostra

Guillermo Gómez-Peña, dont l’oeuvre Border Brujo (Chaman) (fig. 15) est présentée dans la section vidéo de l’exposition, traite, aussi bien du point de vue de l’artiste que du point de vue du théoricien de la culture, des phénomènes liés à l’identité et à la culture “frontalière”. Gómez-Peña est né au Mexique et a émigré aux Etats-Unis en 1978. Son art, comme celui de Piper, s’inscrit dans la lignée du conceptualisme et, une fois encore comme chez Piper, son travail inclue un large éventail de techniques—le livre d’artiste, la poésie, le film, et sans doute plus importante encore, la performance (Border Brujo est en réalité la version filmée d’une de ses performances). Dans une récente déclaration à la revue Art in America, Gómez-Peña a décrit quelques unes des conditions et des potentiels de l’hybridation, notant au passage qu’aux Etats-Unis, le monde de l’art et le système éducatif sont les principaux champs de bataille du débat multiculturaliste :

Durant ces 25 dernières années, les immigrants [du tiers-monde] ont chamboulé le monde occidental, presque au point que l’Occident n’est plus tout à fait l’Occident. L’Asie et l’Amérique latine habitent les Etats-Unis, de la même façon que l’Afrique du Nord habite l’Europe. Une tempête a rasé tous les critères raciaux, économiques et culturels. Les Etats-Unis ne sont désormais plus l’héritier de la culture de l’Europe de l’Ouest. Plutôt, ils sont un étrange laboratoire, ils utilisent toutes les races et tous les continents pour mener leurs expériences sur l’identité, dont ils tentent de tirer un nouveau modèle de vie conviviale. Au cours de ce processus, de nouvelles identités hybrides et de nouvelles formes d’art hybrides, toutes extrêmement intéressantes, voient le jour. Malheureusement, la violence, l’intolérance et la peur émergent également.

Parlons maintenant de trois sources d’identité culturelle. L’une est imposée d’en haut par l’Etat. Ce type d’identité est, de façon générale, fictif et ne fait que servir les fins des gouvernements qui l’imposent. Puis, il y a l’identité qui vient du bas, fondée sur les traditions et les mémoires des différents groupes qui composent la société. Cette identité entre souvent en conflit avec la première, venue du haut. Générée au niveau de la base, elle est bien plus fluide parce qu’elle est ouverte au mélange et à la négociation culturelle, elle change constamment. Je proposerais enfin un troisième modèle : celui des identités hybrides et transitionnelles, des identités multiples et binaires… Ces nouveaux modèles [de l’identité], que j’appelle des hybrides, m’intéressent énormément ; ils incarnent le futur des Etats-Unis et de ce continent entier. Les cultures Chicano, afro-américaine, et asio-américaine sont des systèmes dynamiques et ouverts, en constante mutation.23

Border Brujo est une sorte de théâtre à une voix, dédié à la culture et à l’identité frontalière, et dans lequel Gómez-Peña joue une variété de rôles, brouille les codes culturels, les signifiants, les langues, les identités, et donne vie au truisme qui fait de la “frontière”, dans toutes ses différentes manifestations, un état d’esprit. Positionné derrière une table, une sorte d’autel jonché, entre autres choses, d’objets religieux, Gómez-Peña joue tour à tour le rôle d’un ersatz de chaman, d’un “cholo-punk”[(f)], d’un “wetback”[(g)], d’un ‘gringo’, d’un ‘bandito’ et autres, ayant recours à tout un éventail de langues, de dialectes, et d’argots. De temps à autres, la langue elle-même n’a plus de sens, elle n’est compréhensible ni des anglophones ni des hispanophones. La mystification de la langue, que ce soit celle de l’un ou de l’autre de ces deux types de spectateurs, fait partie intégrante de la stratégie artistique de Gómez-Peña, qui cherche à démontrer qu’aucune langue ne peut adéquatement inclure, refléter et traduire les éléments protéiformes et variés qui constituent l’espace frontalier. Dans le travail de Gómez-Peña, le concept de l’espace frontalier n’est en aucun cas une entité discrète. Il est à la fois un processus et une condition, assez semblable à ce que l’on appelle “la condition postmoderne.” Les espaces frontaliers de Gómez-Peña, ni euphoriques ni dysphoriques, sont le lieu d’une conjonction culturelle productrice de nouvelles subjectivités et de nouvelles identités. Cette approche s’avère être beaucoup plus précise que la souvent trop vague notion de multiculturalisme. De plus, elle prend clairement en considération les différences :

Aux Etats-Unis, la culture latino n’est pas homogène. Elle inclue une grande variété d’expressions artistiques et intellectuelles, à la fois rurales et urbaines, traditionnelles quand bien même expérimentales, marginales et dominantes. Ces expressions se distinguent les unes des autres en fonction de la classe, du sexe, de la nationalité, de l’idéologie, de la géographie, du contexte politique, du degré de marginalité ou d’assimilation, et du temps passé aux Etats-Unis. Les ‘Chicanos’ californiens et les ‘Nuyoricans’[(h)] habitent des paysages culturels bien différents. Même au sein de la culture Chicano, un poète vivant au milieu d’une communauté rurale du Nouveau-Mexique aura bien peu en commun avec un ‘cholo-punk’ de Los Angeles. Les cubains dits conservateurs installés à Miami sont d’inconditionnels adversaires des Sud-américains exilés rattachés à la gauche. Les expressions culturelles des immigrants issus de l’Amérique centrale et du Mexique diffèrent radicalement de celles de l’intelligentsia latino représentée dans les universités, ad infinitum.24

Face à cette évidente diversité culturelle des espaces frontaliers et à leurs conceptions politiques internes très divergentes, et même souvent opposées, toute notion de politique unitaire, voire même unifiée de l’identité doit être exclue. Malgré tout, cette reconfiguration discursive de la culture qui caractérise, de façon générale, l’activité artistique de Gómez-Peña, a de puissantes connotations politiques. Avant toute chose, son oeuvre cherche à dissoudre la croyance fantasmatique en une Amérique anglo-saxonne blanche qui pourrait être distincte et séparée de ces “autres”, dont la co-présence est en réalité une conséquence de l’histoire américaine. Inversement, elle contredit la croyance tout aussi fantasmatique qui voudrait que les cultures subalternes puissent préserver une pureté ou une essence intemporelle et anhistorique. C’est à l’acceptation de la multiplicité, de la diversité, et de la différence elle-même qu’il nous faut désormais travailler et, surtout, qu’il nous faut encore parvenir.

Cette notion d’identité frontalière abordée par Gómez-Peña, une identité par définition plurielle, “impure”, et en perpétuel mouvement, trouve aussi sa place dans l’oeuvre non moins hybride de Jimmy Durham, un artiste Cherokee. Durham, comme Piper et Gómez-Peña, travaille sur un grand nombre de supports (l’installation, la performance, l’assemblage et la sculpture, l’association texte/image, la poésie, et la critique). Dans la majorité des oeuvres de Durham, le modèle de l’identité semble se rapprocher tout particulièrement du concept de bricolage théorisé par Claude Levi Strauss, selon lequel l’identité culturelle, loin d’être un fait holistique, loin d’être “authentique” ou complète, est davantage syncrétique, sporadique, et composée, bricolée à partir d’éléments disparates, aléatoires, voire antithétiques. Si ce concept a été élaboré dans le cadre d’une étude consacrée aux cultures en apparence traditionnelles ou “tribales”(et donc formulé comme une critique explicite des notions romantiques de culture authentique ou d’identité ethnique—elles-mêmes le produit de l’imaginaire occidental), celui-ci peut néanmoins s’avérer utile dans d’autres contextes.

Le contexte politique au coeur de l’oeuvre de Durham est évidemment celui du bourbier de la contradiction, du crime historique et de son désaveu, celui des puissantes mythologies culturelles, de l’expropriation et de la paupérisation qui ont été le lot du peuple amérindien dans l’histoire contemporaine des Etats-Unis. Son contexte artistique n’est pas plus léger. En adoptant le titre “d’artiste Cherokee universel”, et en caractérisant son art de mélange “de néo-primitif et de néo-conceptuel”, le personnage de Durham, de même que son art, jettent la confusion sur les termes et les définitions que ces caractérisations sous-entendent généralement. Ainsi, la désignation “artiste Cherokee universel” contrecarre efficacement la dimension impérialiste inhérente dans toute prétention à universalisme (que l’on attribue historiquement au sujet masculin blanc), de même que l’oxymore “néo-primitif et néo-conceptuel” indique une subversion des catégories de l’histoire de l’art et des catégories stylistiques, puisqu’elle est un “bricolage” de pratiques artistiques officiellement antithétiques. 25

Fig. 16

Jimmie Durham

Bedia’s Stirring Wheel, 1985

Tissu, cuir, acier, pierre, matériaux mixtes

49 x 25 x 17 po.

Courtesy de l’artiste, Museum van Hedendaagse Kunst, Anvers, et Christine König Galerie, Vienne

© Jimmie Durham

La théorie du bricolage s’applique non seulement aux réalités contemporaines de l’identité amérindienne telles qu’elles sont évoquées dans l’oeuvre de Durham, mais aussi à sa méthode de travail en elle-même. Bedia’s Stirring Wheel (fig. 16) est un exemple particulièrement éloquent. L’oeuvre est posée à même le sol, elle mesure un peu plus d’un mètre de haut, et son “squelette” est constitué d’un volant de voiture, d’une fourrure, d’un tissu décoré d’étoiles imprimées, de ceintures perlées, de pompons, d’une queue d’animal (accrochée au levier de vitesse), d’une broche à l’effigie d’un personnage de dessin animé, et de divers autres éléments naturels ou synthétiques. Bedia’s Stirring Wheel est une sorte de juste milieu entre l’objet rituel et la boutique de souvenirs. Le texte qui l’accompagne, toutefois, fait partie intégrante de l’oeuvre :

José Bedia, le célèbre explorateur/archéologue cubain, a découvert ce volant [stirring wheel], aussi parfois appelé le “Cinquième” ou le “Grand” volant, pendant un deuxième chantier de fouilles dans les ruines de White Planes en 3290 de notre ère. Il est persuadé que ce volant était un symbole d’autorité représentant le Grand Père Blanc [Great White Father], souvent appelé “l’homme derrière le volant”. Bedia prétend que le chef se tenait debout derrière le volant lorsqu’il faisait ses discours les plus émouvants [stirring].

Ici, la description du volant, pleine d’esprit et de jeux de mots, imite la forme et le contenu des cartels typiquement présentés dans les musées dédiés à l’anthropologie, à l’ethnographie, ou à l’histoire naturelle. Lorsqu’ils déchiffrent les indices laissés par notre civilisation disparue, et qu’ils interprètent ces artefacts énigmatiques, les excavateurs, comme nous pouvions le prédire, se trompent et, par conséquent, induisent en erreur toutes les institutions qui prétendent représenter les cultures qu’elles embaument. Le fait que José Bedia, un artiste cubain contemporain et ami de Durham, emporte la décision finale quant à la signification de l’artefact, n’est pas sans importance politique.