Une conversation entre Martine Sin Blima-Barru, responsable du Département de l’archivage électronique et des archives audiovisuelles aux Archives nationales et Daphné Le Sergent. Cet échange fait partie du processus de travail de l’artiste pour son projet « Géopolitique de l’oubli » au Jeu de Paume, Paris, réalisé sur une invitation de la commissaire d’exposition Agnès Violeau, dans le cadre de la programmation Satellite 11, « Novlangue_ ».

Archives nationales, site Fontainebleau. Prise de vue préparatoire pour le projet « Géopolitique de l’oubli » © Daphné Le Sergent. Courtesy Archives nationales

Daphné Le Sergent : Qu’est-ce qu’une métadonnée ?

Martine Sin Blima-Barru : Dans un sens très général, on appelle « métadonnée » une information, une donnée qui est produite sur une autre donnée et qui serait ainsi « supérieure » à cette donnée de base. Pourquoi cette construction ? Le numérique peut donner l’impression d’une masse horizontale d’informations. La métadonnée permet de recontextualiser, de replacer chaque information dans sa structure initiale, dans son arborescence d’origine et de la rendre intelligible. D’emblée se pose la question de l’usage et de la diffusion qui doit être prise en compte dès la création des données numériques pour que le modèle de représentation de l’information à prévoir soit le plus ouvert et libre.

Les métadonnées doivent être intelligibles pour nous, à notre époque, mais doivent également le rester dans le temps, pour les générations futures, pour ceux qui ne se trouveront plus dans le même environnement social, culturel et politique que nous.

Par exemple, imaginons des images, des photos. On en retire un plaisir esthétique direct mais si on ignore le contexte dans lequel les interpréter, leur signification reste opaque. Les métadonnées de tes images, Daphné, seraient le titre, l’accompagnement textuel, le contexte de l’exposition et du musée. Aussi à l’ère numérique, le souci est-t-il de conserver autant les métadonnées que les données. Les deux ont la même importance et composent les archives numériques.

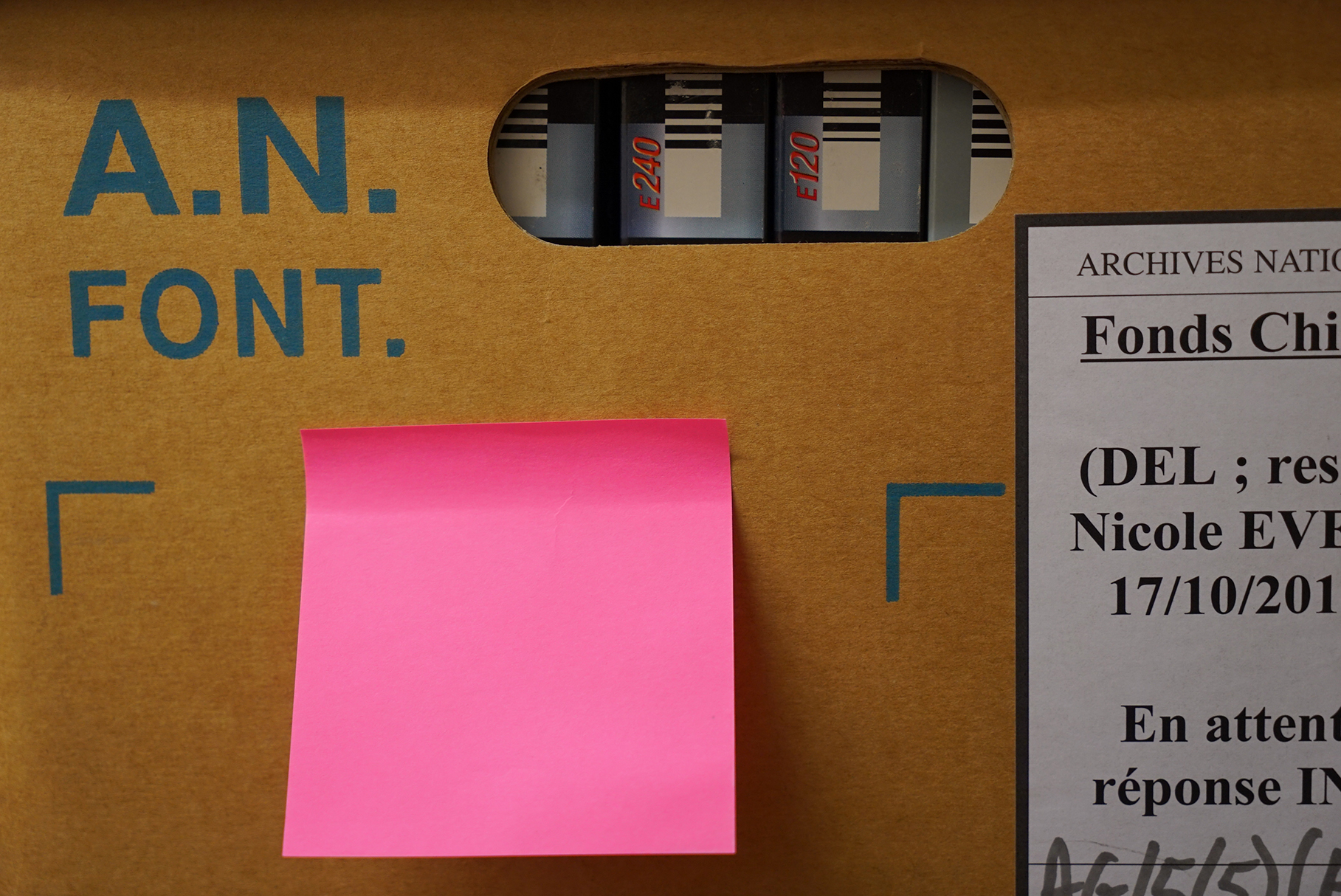

Archives nationales, site Fontainebleau. Prise de vue préparatoire pour le projet « Géopolitique de l’oubli » © Daphné Le Sergent. Courtesy Archives nationales

DLS : Quel est le contenu d’une métadonnée ? On suppose que celui-ci change avec la nature de la donnée elle-même, mais peut-on observer des facteurs invariants d’une métadonnée à une autre ?

MSBB : Oui, on peut dire qu’il y a des invariables : comment la donnée s’appelle-t-elle ? Qui l’a produite ? À quelle date ? Dans quel but ? – avec tout l’aspect historique que cette question sous-tend. Mais aussi quelle est sa taille, son format, etc. Car un autre élément important est de savoir comment cette donnée est arrivée jusqu’à nous. Les archivistes parlent à ce propos d’« historique de la conservation ». La donnée numérique a été produite sur un certain support – un DVD par exemple – mais pour la conserver, il a fallu la transférer sans perte sur un autre support, comme un serveur. Pour préserver au mieux la nature de l’information, il faut que ces opérations soient les plus transparentes possibles et qu’un historique de ces opérations soit édité et conservé. Ces métadonnées sont organisées selon un modèle qui doit être réfléchi. Il y a donc toute une gouvernance de l’information, données et métadonnées.

Archives nationales, site Fontainebleau. Prise de vue préparatoire pour le projet « Géopolitique de l’oubli » © Daphné Le Sergent. Courtesy Archives nationales

Dans certains cas de figure plus complexes, tels que des données structurées reposant sur une nomenclature, par exemple une base de données, on s’attache également à en expliquer la codification, la structure et l’arborescence. Dans notre environnement habituel, si on clique sur une fenêtre d’un ordinateur et que s’ouvre un répertoire puis un autre répertoire, un utilisateur d’aujourd’hui comprendra la tâche en cours et saura l’exécuter presque intuitivement. Mais peut-être que dans cent ans, cela ne sera plus si évident. Il faut donc que les métadonnées contiennent également des explications sur cette tâche et ses logiques d’utilisation.

Les métadonnées permettent de rendre les données intelligibles, avec le défi qu’elles le restent dans le temps. Les appréhender peut paraître difficile il est vrai, car il faut se familiariser avec une certaine logique. Si on donne un carton d’archives à quelqu’un qui n’en connaît pas l’utilité, cette personne comprendra assez vite de quoi il s’agit, le geste qu’il faut faire – c’est à dire ouvrir la boite pour en révéler le contenu. Par contre, dans l’univers numérique, ce n’est si évident. Si rien n’est consigné, si on ne trouve aucune métadonnée, les contenus risquent de se perdre. Face à une « boîte d’archives numérique », on peut se retrouver dans la même position que le spectateur qui regarde la plaque d’écriture sumérienne dans ta vidéo : on est happé par la beauté des signes et par cette pierre poreuse que le temps a usée, mais on reste totalement ignorant du sens de ces écritures.

Il faut donc définir une stratégie, un écosystème qui englobe la culture, la technologie et la réflexion conceptuelle.

Archives nationales, site Fontainebleau. Prise de vue préparatoire pour le projet « Géopolitique de l’oubli » © Daphné Le Sergent. Courtesy Archives nationales

DLS : On reste sur le seuil de la matérialité de l’objet…

MSBB : On se retrouverait sinon face à un « objet de musée », figé, désincarné, muet par rapport à son contexte et son utilisation passée et ne permettant pas un accès ou une diffusion futurs… Certaines scénographies muséales nous laissent malheureusement à ce stade.

DLS : Nos discussions ont accompagné la réalisation du projet et m’ont permis d’orienter la réflexion, de choisir certaines formes. Dans la vidéo Géopolitique de l’oubli, j’essaye de créer un enchaînement entre des arborescences et une forme pyramidale qui évoque un organigramme. À un moment de nos discussions, tu m’avais parlé de l’arborescence des données aux Archives nationales, qui se calque sur l’organigramme de l’État. Pourrais-tu revenir sur cette idée ?

MSBB : Effectivement, une sorte de miroir existe entre l’organisation des administrations et la structuration des archives. Le classement aux Archives nationales est totalement différent de ce qu’on a l’habitude de voir dans les bibliothèques ou les centres de documentation, qui classent par thème ou auteur. Aujourd’hui – mais les choses n’ont pas toujours été de la sorte et j’y reviendrai plus tard – les Archives nationales sont structurées conformément aux organisations qui les ont produites. Nous conservons non seulement les archives mais aussi les organigrammes, en quelque sorte. Cela permet de comprendre à quel endroit de la hiérarchie d’un ministère ou d’un gouvernement l’information a été produite. Ces informations sont consignées dans ce qu’on appelle les « référentiels producteurs ». Il est important de suivre leur évolution pour comprendre le circuit de la masse d’archives. Lors d’un remaniement ministériel ou d’un changement de gouvernement, les organigrammes peuvent être bouleversés. Prenons l’exemple d’une recherche effectuée par un lecteur en salle de lecture aux Archives nationales : si celle-ci relève du périmètre du Ministère de la Justice à un instant t, il faut néanmoins savoir qu’une compétence peut avoir changé et être passée au Ministère de l’Intérieur. Les archives de certaines fonctions ne seront donc pas toujours produites au même endroit.

Archives nationales, site Fontainebleau. Prise de vue préparatoire pour le projet « Géopolitique de l’oubli » © Daphné Le Sergent. Courtesy Archives nationales

D’où l’importance de s’appuyer aussi sur des référentiels par fonction. La recherche d’un document s’effectue ainsi au travers d’un critère plus « intangible » et moins mouvant que les organigrammes. L’objectif est de pouvoir comprendre les données et les métadonnées à travers les époques, d’y avoir accès à tout moment, indépendamment des changements subis par les organisations.

Mais ceci, comme je l’évoquais plus tôt, n’a pas toujours été la vision des archivistes. Un autre aspect des Archives a été de garder des traces des différentes actions de l’État et d’une certaine façon, de légitimer ses actions. À ses premières heures, l’Assemblée nationale révolutionnaire se dote d’un archiviste, Armand-Gaston Camus. Avec l’instauration d’un nouveau pouvoir, il devient crucial de garder trace des délibérations, puis des notes, des discussions et de toutes les décisions qui y sont prises. La trace qui est conservée est aussi une preuve : elle légitime l’action du nouvel État en train de se faire. La Révolution avançant, les révolutionnaires ont compris que les archives étaient des outils précieux et pas seulement celles qu’ils produisaient eux-même. On a en tête l’image d’une Révolution qui fait table rase de tous les signes de la monarchie, mais les législateurs avaient au contraire le souci de préserver les archives de l’Ancien Régime, très utiles pour leur action d’alors.

Archives nationales, site Fontainebleau. Prise de vue préparatoire pour le projet « Géopolitique de l’oubli » © Daphné Le Sergent. Courtesy Archives nationales

DLS : Tu avais également évoqué la question de pouvoir penser les archives pour les générations futures qui n’auraient plus aucune notion de notre civilisation ?

MSBB : C’est une question complexe et je vais essayer de comparer le numérique au papier pour être plus claire. En ce qui concerne les archives papier, il faut pouvoir penser leur conservation sur des centaines d’années, comme c’est le cas de certains de nos documents. Les techniques de conservation du papier évoluent moins vite que celles attachées au numérique. Si pour l’un, les questions de conservation s’appuient sur les caractéristiques chimiques – un PH le plus neutre possible pour les chemises par exemple –, une très grande attention aux conditions de stockage dans les magasins d’archives et aux manipulations, le numérique nous fait passer de supports en supports extrêmement rapidement. Nous avions le CD Rom, que nous pensions à un moment être le support d’une conservation pérenne, mais nous savons maintenant que de nombreux CD ne pourront pas être relus. L’autre difficulté, c’est que le marché des entreprises qui développent ce type de produit n’est pas spécifiquement dédié à la question de l’archivage. Contrairement aux entreprises qui fabriquent les chemises au Ph neutre et qui sont principalement tournées vers les services patrimoniaux, le marché du numérique développe une recherche nourrie par des intérêts essentiellement commerciaux. Le marché est immense et ses applications sont multiples, avec des problématiques commerciales ne croisant pas nécessairement celles des archives.

Archives nationales, site Fontainebleau. Prise de vue préparatoire pour le projet « Géopolitique de l’oubli » © Daphné Le Sergent. Courtesy Archives nationales

Actuellement, les Archives Nationales, comme de nombreuses institutions ayant une politique de pérennisation de leur patrimoine numérique, font de l’archivage sur LTO, une bande magnétique qui est un support très stable. Mais nous ne conservons pas ces bandes, qui sont en plusieurs exemplaires, plus de 5 ans. Les données sont transférées de support en support afin de les prémunir de leur obsolescence. C’est ce qu’on appelle une « migration » de données et de métadonnées n’entraînant aucune altération des archives numériques contenues. Certaines de ces migrations se sont aussi accompagnées de conversion. Notre soin se porte sur l’information, afin qu’elle soit la plus complète possible et pour garantir sa pertinence, son accès et sa diffusion, dans la pratique de l’usager qui effectue une recherche. Nous veillons à ce que les fichiers soient enregistrés dans une forme non compressée, comme le serait un fichier photographique, afin que d’année en année, il n’y ait pas de perte.

Nota bene : « Il faudrait pouvoir prolonger le projet et travailler encore l’image pour faire part des éclairs de conscience et de compréhension que m’a permis cet échange. L’arborescence, comme structure de la mémoire, mais aussi comme miroir de notre société, de nos organes de pouvoir. L’arborescence, comme ce qui cherche à dire l’essentiel dans l’épaisseur invisible du quotidien. Martine, après avoir vu la vidéo, tu m’as confié: “je n’y vois pas une géopolitique de l’oubli mais celle de la mémoire.” Un grand merci Martine pour ton discernement et pour nos conversations. » (Daphné Le Sergent)

Le carnet de Daphné Le Sergent

« Géopolitique de l’oubli » / l’exposition

« Géopolitique de l’oubli » / le livre

Daphné Le Sergent