Nous sommes quelque part, très loin, dans une contrée qui ne ressemble à aucune autre, et à laquelle on n’a pas envie de donner un nom. Je sais bien qu’Amsterdam est à quelques heures d’ici et qu’Amsterdam est en Hollande mais il est si difficile de faire un effort d’imagination après une semaine passée dans ce pays. Ce pays qui n’en pas encore un, à vrai dire, mais qui aura pris figure lorsque sur cette mer on pourra marcher en sabots. Nous sommes sur le golfe du Zuyderzée où l’on travaille péniblement à l’assèchement de la mer. Une métamorphose qui durera peut-être cinquante ans au bout de quoi ce peuple de pêcheurs se sera mis à la terre et moissonnera un océan sans tempêtes – aux vagues de blé.

Eli Lotar, Benne (poussières), 1929, épreuve gélatino-argentique d’époque, 22,5 x 16,5 cm, courtesy Gilles Peyroulet et Cie, Paris © Eli Lotar

Les quelques hommes audacieux qui ont pris l’initiative de ce gigantesque labeur sont là, qui veillent à la lente métamorphose.

Aujourd’hui cela ressemble à un lieu de déportation. La vie y est réduite à un épuisant travail. Plus de deux cents ouvriers dans ce coin, qui triment comme des bagnards, résignés aussi comme des bagnards.

Ce n’est pas dans deux ans, ni dans cinq, ni dans dix ans que « cela » sera fait, mais dans cinquante ans. Ils le savent et pourtant songent à la fin. Les travaux forcés à perpétuité.

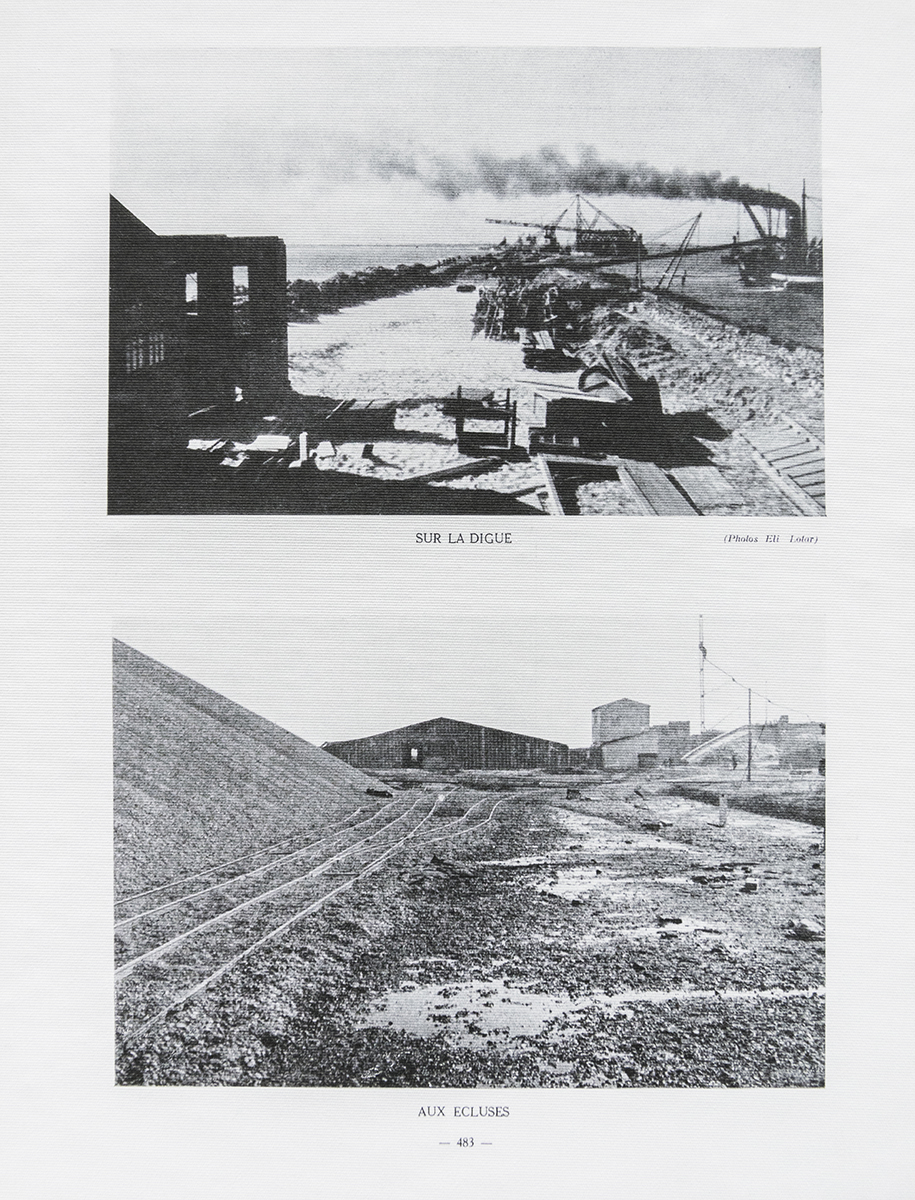

Il y a ici deux races d’ouvriers. Ceux de la digue, ceux des écluses. Une petite étendue d’eau, une baie étroite les sépare. D’ici, vous pouvez faire signe. On vous voit de l’autre rive et l’on vous envoie le bateau à moteur.

J’ai visité les écluses, je suis allé sur la digue. Ce sont bien deux pays différents, aux mœurs différentes.

Sur la digue, une rangée de baraquements qui évoque un train abandonné. Le matin, à six heures, les ouvriers quittent ces tristes logis, une paire de bottes imperméables sur le dos, des bottes d’égoutier ou de mousquetaire. Ils n’y reviendront que dans dix heures, harassés et les yeux déjà fermés par le sommeil.

Ils vont se disperser sur la digue et reprendre chacun son travail au point où il l’a laissé la veille. Ils nivelleront cette boue grise. Ils étendront là leurs tresses de paille ou bien ils feront de ces blocs de granit un puzzle énorme et commenceront de bâtir la chaussée. Ils travaillent sans bruit. Seul, le chef d’équipe, parfois dit quelques mots, lorsque cela est absolument nécessaire. L’effort de ces hommes est silencieux et grave comme un rite. On entend seulement le vacarme grinçant des grues, des ponts transbordeurs, des pompes à sable.

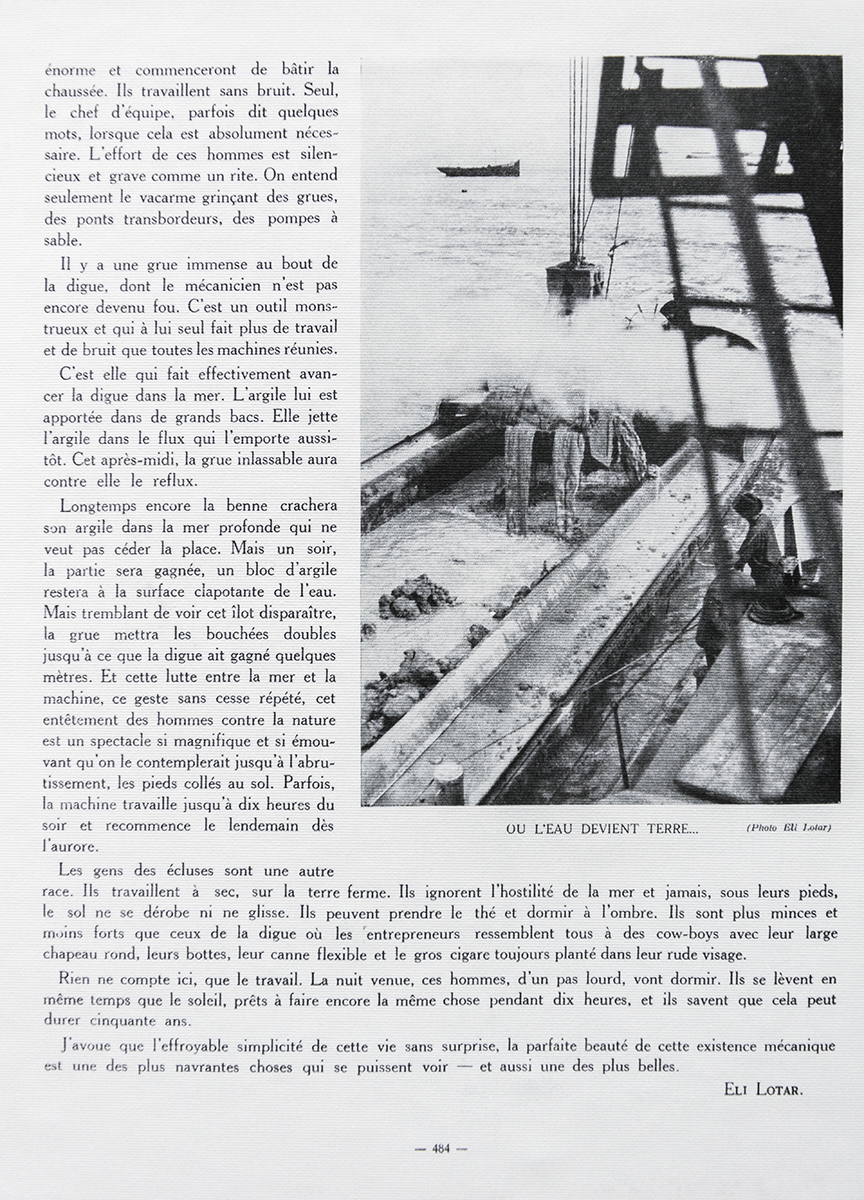

Il y a une grue immense au bout de la digue, dont le mécanicien n’est pas encore devenu fou. C’est un outil monstrueux et qui à lui seul fait plus de travail et de bruit que toutes les machines réunies.

C’est elle qui fait effectivement avancer la digue dans la mer. L’argile lui est apportée dans de grands bacs. Elle jette l’argile dans le flux qui l’emporte aussitôt. Cet après-midi, la grue inlassable aura contre elle le reflux.

Longtemps encore la benne crachera son argile dans la mer profonde qui ne veut pas céder la place. Mais un soir, la partie sera gagnée, un bloc d’argile restera à la surface clapotante de l’eau. Mais tremblant de voir cet îlot disparaître, la grue mettra les bouchées doubles jusqu’à ce que la digue ait gagné quelques mètres. Et cette lutte entre la mer et la machine, ce geste sans cesse répété, cet entêtement des hommes contre la nature est un spectacle si magnifique et si émouvant qu’on le contemplerait jusqu’à l’abrutissement, les pieds collés au sol. Parfois, la machine travaille jusqu’à dix heures du soir et recommence le lendemain dès l’aurore.

Les gens des écluses sont une autre race. Ils travaillent à sec, sur la terre ferme. Ils ignorent l’hostilité de la mer et jamais, sous leurs pieds, le sol ne se dérobe ni ne glisse. Ils peuvent prendre le thé et dormir à l’ombre. Ils sont plus minces et moins forts que ceux de la digue où les entrepreneurs ressemblent tous à des cow-boys avec leur large chapeau rond, leurs bottes, leur canne flexible et le gros cigare toujours planté dans leur rude visage.

Rien ne compte ici, que le travail. La nuit venue, ces hommes, d’un pas lourd, vont dormir. Ils se lèvent en même temps que le soleil, prêts à faire encore la même chose pendant dix heures, et ils savent que cela peut durer cinquante ans.

J’avoue que l’effroyable simplicité de cette vie sans surprise, la parfaite beauté de cette existence mécanique est une des plus navrantes choses qui se puissent voir – et aussi une des plus belles.

ELI LOTAR

Article extrait du magazine Jazz, n°11, novembre 1929, p. 482-484.