Comme je l’ai annoncé, je souhaite préciser la teneur critique de l’expérience d’intimité territoriale, telle qu’elle est interprétée par l’image photographique ou picturale. Il faudrait prendre en compte le cinéma, qui présente évidemment l’avantage d’intégrer le mouvement et la parole. Mais il me semble utile et nécessaire d’interroger le domaine de l’image fixe, statique, et particulièrement la photographie. Cela permet notamment d’examiner le paramètre de la vue comme fixation de faits visuels, tel qu’il apparaît dans l’image fixe et muette, sans le mouvement et sans le son.

Je ferai toutefois une allusion à l’importance du son et du rythme dans les gestes et les comportements liés à une activité quotidienne, en deçà de sa représentation. Je parlerai un peu de l’écoute poétique.

Je mets de côté la question de la performance. Mais je donnerai quelques indications sur la place de la symbolique rituelle dans l’intimité territoriale. Nous verrons que la forme rituelle implique non seulement une transformation de l’image du corps (Paul Schilder) mais aussi, selon la formule de Raoul Hausmann, les relations du corps. Le territoire est à la fois le lieu et un enjeu de ces relations. Une réflexion sur la teneur critique des images d’intimité territoriale ne peut ignorer la réponse apportée par les rituels aux situations de crise. L’image critique est d’abord une image de crise, c’est-à-dire aussi une image qui peut constituer en elle-même un moment critique.

Robert Adams, On Top of the La Loma Hills, Colton, California, 1983. From the portfolio Los Angeles Spring © Robert Adams, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

En français, le mot « vue » peut désigner à la fois la vision, c’est-à-dire la capacité de voir, et une portion du monde visible isolée par une opération de cadrage ou par un travail de composition. Dans la typologie historique de la peinture, la vue, ainsi comprise, correspond à la veduta qui, depuis la fin du dix-septième siècle, désigne la représentation exacte (objective et vérifiable) d’un site identifié. La photographie a conforté la norme de l’objectivité, en donnant aux peintres, comme le remarqua Francis Wey, un critère du vrai, établi par la « reproduction pure et véridique de la nature » (La Lumière, 9 février 1851). En même temps, l’enregistrement rendait la description picturale inutile, superflue. Selon Francis Wey, le critère de l’exactitude photographique n’était pas une contrainte paralysante pour les peintres ; ceux-ci pouvaient et devaient au contraire y trouver la garantie d’une nouvelle liberté d’interprétation, dégagée à la fois du naturalisme descriptif et des poncifs (ou formules sclérosées) de l’idéalisation académique.

Je ne vais pas reprendre l’examen de la problématique du rapport peinture/ photographie, apparue au dix-neuvième siècle dans le contexte des débats sur le réalisme. En revanche, le cas de Robert Adams, exposé actuellement au Jeu de Paume, conduit à s’interroger sur le rapport entre l’idéalisation « picturale » (au sens large, pictorial) et la teneur critique du reportage photographique.

Dans le domaine des représentations du paysage, auquel se rattache partiellement l’idée d’intimité territoriale, le genre pastoral fut un vecteur d’idéalisation persistant, et les artistes qui prétendaient à une vérité historique ou simplement documentaire devaient s’en démarquer. Robert Adams s’inscrit dans cette veine antipastorale ; nous verrons chez lui un autre ressort d’idéalisation. Je signale toutefois un peintre contemporain, Kerry James Marshall, dont l’œuvre procède, de manière explicite, d’une interprétation des conventions pastorales. Dans les tableaux de Marshall, la pastorale, mêlée à une imagerie folklorique, contribue à un effet de lyrisme hybride, entre la satire et l’idylle (ou l’élégie), la critique et l’idéalisation de la mémoire 1. Cette balance caractérise la série The Garden Project, consacrée à des logements sociaux des années 1940 transformés en ghettos noirs. Marshall a signalé lui-même :

Les peintures du Garden Project sont surabondantes, particulièrement luxuriantes, particulièrement riches dans leur traitement de surface et leur facture : leurs couleurs sont opulentes. Le ciel y est toujours d’un bleu juste un peu trop éclatant, le soleil y brille toujours juste un peu trop gaiement ; il y a des oiseaux bleus du bonheur et des fleurs qui explosent un peu partout, et les gens occupent très librement l’espace.

Mon modèle pour ces peintures était le genre de la pastorale, depuis la Tempête de Giorgione jusqu’au Déjeuner sur l’herbe d’Édouard Manet. Les habitants des pastorales sont généralement engagés dans des activités de loisir: ils sont allongés sur la pelouse, ils pique-niquent, ils vivent avec plaisir en compagnie les uns des autres, ils écoutent de la musique. J’ai donc utilisé cette iconographie pour le Garden Project 2.

Kerry James Marshall, “Watts” 1963, 1995. Acrylique et collage sur toile non tendue, 290 x 343 cm. St. Louis Museum of Art © Kerry James Marshall

Watts 1963 est un tableau autobiographique : Watts est le quartier de Los Angeles dans lequel Marshall a passé son enfance et son adolescence ; 1963 est la date à laquelle sa famille a quitté l’Alabama pour s’installer à Nickerson Gardens. Mais Watts est surtout connu pour les émeutes de 1965 3. Marshall joue de ce décalage. Our Town présente la même luxuriance grinçante, avec des contrastes de facture et un effet de collage similaires, que l’on retrouve, amplifiés, dans Better Homes Better Gardens.

Kerry James Marshall, “Better Homes Better Gardens”, 1994. Acrylique et collage sur toile non tendue, 254 x 360,7 cm. Denver Art Museum © Kerry James Marshall

L’artiste photographe, tel Robert Adams, qui s’intéresse aux transformations de l’environnement, dans une perspective écologique, investit nécessairement ses images d’une teneur critique. Il décrit mais il intervient aussi dans l’espace public en produisant les preuves visuelles de sa critique. Or, cette intervention ne peut être valide si elle reconduit, dans ses formes, au nom d’une stricte efficacité critique, les normes productives qu’elle dénonce. Il ne suffit pas de produire des preuves devant un prétendu tribunal de l’histoire. Et l’esthétique ne peut venir en supplément ; ce supplément ne sera jamais qu’un effet d’emballage. En matière documentaire, il n’y a pas de justice sans justesse.

Sur ce point, Varlam Chalamov, l’auteur des Récits de la Kolyma, devrait être la référence. Chalamov était confronté à des témoignages approximatifs ou falsifiés sur les camps staliniens. Il rétablit la vérité factuelle. Mais il affirme également que l’exactitude factuelle ne suffit pas et que le témoignage reconduit les conditions idéologiques de la terreur sans un travail sur la forme du récit qui permette de rompre avec cette idéologie 4.

En matière d’écologie, la forme du témoignage visuel est déterminante ; les images doivent en elles-mêmes témoigner d’une attitude qui privilégie la formation sur la production : il doit être clair que le document visuel procède d’un travail de formation documentaire qui se démarque d’une conception utilitaire de l’image comme auxiliaire du discours. Trop souvent, la critique écologique réduit l’image à un support de communication transparent ou à un simple outil rhétorique ; elle reconduit ainsi l’attitude productiviste et la logique d’exploitation qu’elle prétend condamner. La critique écologique ne peut faire l’économie d’une réflexion sur la composante d’idéalisation qui est attachée à l’histoire des formes picturales (photographie comprise) ainsi qu’à l’histoire de l’expérience esthétique nourrie de ces formes.

L’artiste-photographe est dans une position privilégiée pour mener, en acte, cette réflexion, dans la mesure où l’instrument photographique fut et reste le principal véhicule d’une démocratisation de l’appropriation esthétique. Cette appropriation esthétique est un des traits de comportement de l’individualisme de masse, et elle procède d’une tradition de l’idéalisation picturale qui a été intégrée, via la photogénie, aux mécanismes de consommation. La photogénie est en effet un soutien majeur de la consommation de biens esthétiques, environnement compris. C’est pourquoi la critique écologique de l’exploitation environnementale devrait inclure un examen des normes ambiantes de la photogénie et, plus largement, une réflexion sur les formes et les usages de l’idéalisation.

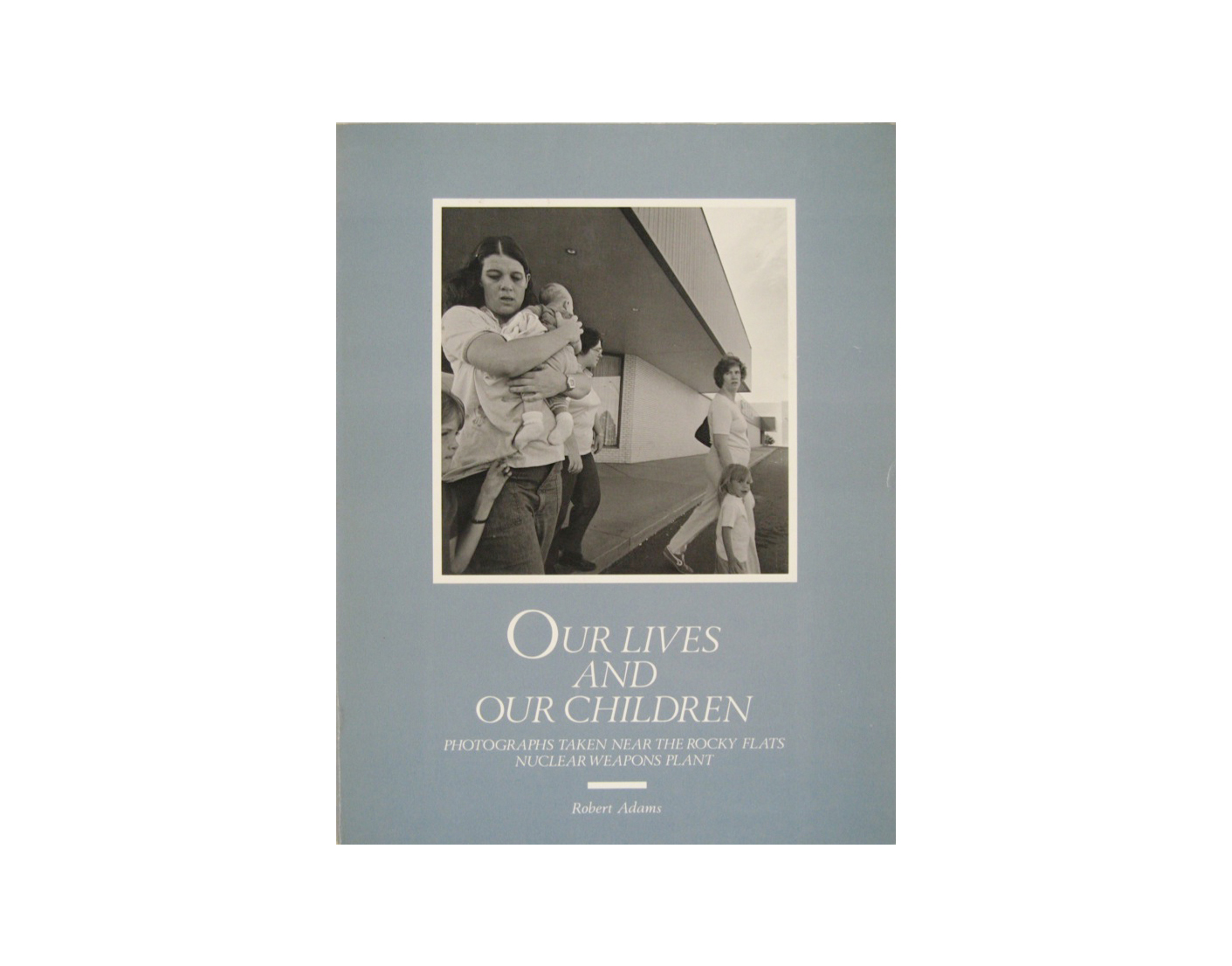

De ce point de vue, l’œuvre de Robert Adams présente un caractère exemplaire dans l’équilibre entre description, dénonciation et idéalisation. L’idéalisation procède dans ses images d’un traitement de la lumière qui tend au surnaturalisme, car son interprétation de la catastrophe écologique en cours passe par un imaginaire apocalyptique. Dans les meilleurs ensembles d’images – je pense notamment à Los Angeles Spring et Our Lives and Our Children –, cet imaginaire permet de produire un effet de transfiguration et de consolation qui soutient l’exercice de la lucidité critique. La transfiguration est le processus de transformation d’un matériau visuel, documentaire, en un système de figures symboliques doté d’un éclat transcendant, d’une splendeur divine : dans son essai de 1981, Beauty in Photography, Adams se réfère à la théologie de la lumière chez saint Thomas d’Aquin. La consolation est, selon la tradition antique (Sénèque, Boèce etc), la réponse du sage ou du philosophe chrétien à la misère et aux épreuves de la condition humaine. L’imagerie de Robert Adams se rattache, d’une manière singulière dans l’environnement de la photographie contemporaine, à ces deux modes, transfiguration et consolation, de la pensée eschatologique. Toutefois, l’équilibre du documentaire et de l’idéalisation est fragile. Il est rompu quand la teneur documentaire est submergée par le tropisme de la consolation apocalyptique.

Comme je l’ai indiqué dans l’essai que je lui ai consacré (dans Des territoires) et auquel je me permets de vous renvoyer, Adams croit à la clarté rédemptrice de la forme artistique, tout en constatant que l’échec est fréquent et presque inéluctable, comme le mal. Il a une vision sombre du monde contemporain. Mais ses images sont claires et il s’exprime clairement. Cette tension se résout dans sa référence insistante au langage poétique, qui permet d’associer les contraires sous le régime de l’ambiguïté. Il cite William Carlos Williams, « Pas d’idées sinon dans les choses » (No ideas but in things). On pourrait aussi signaler l’essai classique de William Empson, Seven Types of Ambiguity (dont la première édition parut en Angleterre en 1930). Pour Empson, l’ambiguïté est le caractère distinctif de la poésie. Il y aurait beaucoup à dire sur ce que peut représenter l’ambiguïté poétique pour le photographe documentariste comme pour le peintre occupé à décrire, à dépeindre. Depuis la Renaissance, le principe de l’ut pictura poesis fut le corollaire du modèle idéalisé de la nature (ou du modèle de la nature idéalisée). L’ambiguïté poétique est un environnement symbolique second qui double, sans nécessairement s’y substituer, le modèle de complexité de la nature.

L’ambiguïté poétique est le correctif nécessaire de la rhétorique documentaire. On le constate par exemple chez des photographes comme Dorothea Lange ou Robert Doisneau. La rhétorique documentaire procède de l’illustration, elle vise à un effet, elle veut toucher le regardeur, l’émouvoir : sous couvert de restituer des faits, elle dramatise, elle force le trait dénonciateur ou elle enjolive. Elle s’appuie sur le langage quotidien qui identifie l’idéalisation à l’enjolivement. Plus généralement, elle favorise les contrastes sans nuances. Elle connaît généralement un renouveau dans les périodes de crise ; on le vérifie aujourd’hui. L’ambiguïté procède au contraire de mécanismes complexes communs à la poésie et au travail du rêve. Elle produit à la fois une épaisseur et une instabilité du sens. L’épaisseur tient à un processus de condensation ; l’instabilité provient du mécanisme complémentaire qu’est le déplacement.

Howard Shevrin a montré naguère comment la condensation décrite par Freud dans la Traumdeutung (La Science des rêves) s’apparente à la métaphore poétique. William Empson avait déjà noté avec insistance le jeu complexe des oppositions dans l’analyse freudienne des rêves ; « il est évident, disait-il, que la terminologie freudienne, notamment le mot “condensation”, pourrait aider à la compréhension de la poésie » 5.

Shevrin rapproche deux exemples : la constellation du signifiant « propylène » dans le rêve de « l’injection faite à Irma », longuement analysé par Freud, et la métaphore d’un sonnet de Shakespeare commenté par Empson. Il remarque :

La condensation renvoie ici au rêve et la métaphore à un type de créativité : l’élaboration d’un poème. La relation étroite qui existe entre le travail du rêve et l’élaboration d’un poème est plus significative en allemand qu’en anglais et aussi plus révélatrice : en allemand, la condensation se dit Verdichtung. Si l’on supprime la première syllabe, le mot Dichtung – poésie – apparaît. La racine, dicht, se réfère à quelque chose d’épais, de serré, de dense. Cette «densification» du sens participe de la poésie autant que du rêve 6.

Cette épaisseur condensée de la figuration onirique, avec la dynamique complémentaire du déplacement, se retrouve dans l’expérience de l’intimité territoriale.

L’intimité territoriale est une forme locale et exacerbée de l’expérience de continuité spatiale : la contiguïté, qui définit la continuité locale, est doublée d’un effet d’enveloppement. Elle se manifeste dans un comportement, des attitudes, ou, plus largement, de manière à la fois prégnante et diffuse, dans une expérience de participation à l’environnement. Cette continuité est condensée – plutôt que définie ou découpée –, à l’intérieur d’une entité géographique plus vaste, elle-même plus ou moins définie. L’intimité territoriale rattache l’expérience de l’environnement à celle des limites, incertaines ou flexibles, du corps propre.

La condensation de l’intimité territoriale se manifeste ainsi dans un processus d’empathie distinct de la conscience réfléchie et discursive. Cela ne veut pas dire que la conscience fait nécessairement défaut, ni que le discours a perdu toute fonction de cadrage, mais la conscience réflexive et le cadre discursif ne sont pas les conditions nécessaires de l’expérience empathique. Dans le langage de la phénoménologie appliquée par Merleau-Ponty à l’étude de la perception, une dimension antéprédicative caractérise le primat de la perception sur l’intellection.

Merleau-Ponty soutenait le primat de la perception comme John Ruskin avait affirmé la vérité due aux matériaux (truth to materials) en matière d’éthique constructive. Le primat de la perception devait délivrer la pensée des postulats d’un humanisme autoritaire. Dans une conférence donnée en novembre 1946, l’auteur de la Phénoménologie de la perception (1945) remarquait :

Ce qui m’interdit de traiter ma perception comme un acte intellectuel, c’est qu’un acte intellectuel saisirait l’objet ou comme possible, ou comme nécessaire, et qu’il est, dans la perception, « réel » ; il s’offre comme la somme interminable d’une série indéfinie de vues perspectives dont chacune le concerne et dont aucune ne l’épuise 7.

Merleau-Ponty avançait l’épaisseur de l’expérience perceptive comme obstacle à une psychologie intellectualiste de la perception.

L’intimité territoriale peut être exprimée en images, dite, commentée. Nous l’avons vérifié dans la séance précédente du séminaire, quand des ensembles d’images nous ont été présentés par leurs auteurs. Mon propos est précisément de déceler comment l’image photographique permet d’interpréter cette expérience particulière d’intimité qui s’instaure et se déploie dans un territoire, pour un groupe comme pour un individu.

L’intimité territoriale n’est pas ineffable ni irreprésentable. Mais elle se forme en deçà des performances verbales d’un sujet conscient de sa place dans le monde. Elle est située, mais elle ne procède pas de l’expérience d’un observateur qui définit sa situation et se donne une place en jugeant ce qui l’entoure. C’est pourquoi elle appelle une orientation constructive (ou expérimentale). Cette attitude permet d’éviter la confusion empathique. Mais elle ne peut se mettre en place sans la possibilité de lier la posture critique à l’expérience perceptive.

L’intimité territoriale se distingue ainsi de l’aptitude technique de l’homo faber, même si nous savons, depuis les études de Gilbert Simondon, que la pensée technique suppose un processus instable d’individuation distinct des mécanismes d’adaptation auxquels on rapporte couramment l’innovation technique. On pourrait invoquer l’alternative de l’homo ludens (inventé par Johan Huizinga). En réalité, jeu et technique s’interpénètrent. La technique peut être une forme de jeu, en particulier sous la forme du bricolage. Dans un territoire donné, un même ensemble d’éléments ou de matériaux peut fournir un modèle technique et un exemple ou support d’activité ludique. La création d’instruments de musique est l’exemple type du soutien réciproque, voire de la coalescence, qui lie jeu et invention technique.

Je signale cette corrélation du jeu avec l’objet technique pour soustraire l’idée d’intimité territoriale à une postulation organiciste et antitechnologique. Le corps n’est pas la médiation exclusive d’un lien intime avec l’environnement ; l’objet peut jouer un rôle, comme l’outil ou l’instrument. Dans le cours de l’École des beaux-arts, qui est depuis deux ans consacré aux primitivismes, j’ai commenté à plusieurs reprises des instruments de musique anthropomorphes :

– Guitare du Haut-Oubanghi (Musée du Trocadéro n°39.093), fig. 2 illustrant le texte d’André Schaeffner, « Des instruments de musi-que dans un musée d’ethnographie », Documents, n°5, 1929.

– Harpe Zandé, Ngbaka, République démocratique du Congo, 19e siècle. Bois, cuir. Ancienne collection Charles Ratton ; collection particulière, Genève.

– Instrument-statuette Zande, Congo. Bois, ht. 66 cm. Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale. Repr. dans Michel Leiris et Jacqueline Delange, Afrique noire. La création plastique, Paris, Gallimard, « L’univers des formes », 1967, p. 199.

Instrument-statuette Zande, Congo. Bois, ht. 66 cm. Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale. Repr. dans Michel Leiris et Jacqueline Delange, Afrique noire. La création plastique, Paris, Gallimard, « L’univers des formes », 1967, p. 199.

J’ai également montré une image de trois femmes qui pilent du mil. Cette image accompagne un enregistrement réalisé en 1975 dans un village Peul de la région de Kouandé (Bénin) 8. Piler le mil est une tâche quotidienne collective. Les trois femmes s’affairent autour du même mortier, chacune maniant un pilon. L’élaboration commune d’une rythmique leur permet de coordonner leurs gestes et de travailler sans se gêner. On peut aussi facilement imaginer le plaisir qu’elles trouvent dans l’accompagnement musical de leur tâche. À vrai dire, elles ne font pas de la musique : la performance sonore qui soutient, par le rythme, leur activité, n’est pas considérée par les Peuls comme de la musique. En revanche, il est évident que le technique du pilage comprend une dimension rythmique qui sollicite l’ensemble du corps, ouïe comprise. Et c’est par là que la performance sonore présente une richesse et une complexité qui la rendent comparable à une performance musicale, voire, dans le langage de la culture savante européenne, à une œuvre musicale.

Dans ce cas, l’activité artistique est indissociable du travail. L’instrument musical n’est autre qu’un outil, le pilon, manié en rythme. La qualité de l’objet technique tient à la « technique du corps » (Marcel Mauss) dont il procède. L’activité fabricatrice comprend le jeu. Cette association du travail et de la performance rythmique, musicale, replace le savoir technique dans un ensemble de pratiques qui forment ce qu’on appelle une culture, attachée elle-même à un territoire. L’art, en l’occurrence la musique, procède d’une activité qui ne vise pas à faire œuvre mais qui « orne » (Fernand Deligny) le quotidien. L’art n’est pas une activité séparée, mais la part du jeu dans une activité utilitaire.

Je ne sais pas si l’on peut apparenter l’instrument photographique à l’instrument musical. Il est certain que l’on peut faire des photographies sans instrument, avec une boîte percée d’un trou, ou par simple contact d’un objet sur une surface sensibilisée. La boîte percée d’un trou n’est pas le pilon des femmes du Bénin. Toutefois, il y a évidemment du rituel, ou du cérémonial, dans toutes ces pratiques photographiques par lesquelles les communautés du monde industrialisé célèbrent le cycle de la vie et leur allégeance aux normes de l’individualisme de masse. Je ne vais pas discuter des avatars du phénomène rituel dans le monde moderne. Je remarque seulement qu’il constitue un vecteur de l’intimité territoriale et que l’usage de l’instrument photographique a généré ses propres rites.

Depuis les Lumières, au dix-huitième siècle, la pensée critique s’est définie contre les rites et leur substrat mythologique. Il s’agissait de produire un espace public (Öffentlichkeit) purifié des superstitions populaires, dans un pur rapport d’articulation et de différenciation avec la sphère de la vie privée. Au dix-neuvième siècle, le positivisme s’est attaché à rationaliser les croyances primitives pour les intégrer dans un système d’évolution conduisant à l’accomplissement de l’être civilisé. L’analyse psychophysiologique des comportements a été appliquée à l’étude des formations culturelles pour en réduire une diversité absurde et scandaleuse. Les rites pratiqués dans les sociétés dites « primitives » ou « sauvages » apparaissaient comme un comble de l’absurde. Dans Le Phénomène rituel (The Ritual Process, 1969), Victor Turner raconte comment il a dû surmonter la répugnance traditionnelle des ethnologues pour l’étude des pratiques rituelles.

Or, comme nous l’avons entrevu dans les deux séances précédentes de ce séminaire, c’est précisément du côté des pratiques rituelles que l’expérience d’intimité territoriale semble chargée d’une teneur irréductible aux rationalisations du comportement.

Au cours de la première séance du séminaire, j’ai montré comment, dans l’environnement urbain des sociétés administrées, l’intimité territoriale procède souvent, pour un individu, une famille ou un groupe social, d’une relégation aux marges du partage privé/public qui conditionne le système des places homologuées. L’appropriation sauvage d’une portion délaissée de territoire (terrain vague, friche urbaine) se substitue au manque de domicile ; elle répond à l’absence d’un lieu de vie privé et à l’exclusion de l’espace public qui en est le corollaire. Mais nous voyons aujourd’hui que l’expérience et la pensée de l’intimité territoriale supposent également un autre écart, non plus par rapport aux normes juridiques qui définissent l’ordre des places mais par rapport à des normes de comportement dictées par la rationalisation du travail.

Bien entendu, depuis les premiers temps de la modernisation industrielle, les sociétés hyper développées se sont dotées de moyens d’amortissement des mécanismes de spécialisation et de ségrégation productives qui accompagnent l’exploitation du travail : on tolère et instrumentalise une réticence à la discipline productive comme un style de vie parmi d’autres ; les lieux de la musique, de l’art et du spectacle offrent un exutoire qui permet de neutraliser les tendances contre-productives. Ce mécanisme d’amortissement répond aux diverses tendances protestataires ou alternatives apparues dans la contre-culture depuis la fin des années 1950.

L’orientation majeure de la contre-culture procède d’une idée libertaire. Cela semble évident. On peut aussi déceler facilement une composante néo-primitiviste dans l’histoire des expériences communautaires associées au mouvement hippie. L’idée de « société contre l’État » avancée par Pierre Clastres dans ses études d’anthropologie politique correspond à un investissement libertaire du modèle des cultures dites « tribales » 9. Parallèlement, des sociologues ont indexé les phénomènes de « sous-cultures » (subcultures) dans des termes qui renvoient à l’idéologie protestataire et alternative de la contre-culture. En 1975, un ouvrage collectif des Cultural Studies britanniques parut sous le titre Resistance through Rituals, sous-titré Youth subcultures in post-war Britain [couverture]. Qualifier de « rituels » des faits et gestes réitérés de « résistance » à la domination est en soi révélateur d’une imprégnation réciproque de l’anthropologie religieuse et de la critique de la culture.

L’idée de la culture comme dressage et conditionnement est apparue dans le sillage de Nietzsche. Mais c’est l’héritage des avant-gardes historiques, issues elles-mêmes de la bohème, qui a été transformé et amplifié dans la contre-culture des années 1960 et 1970. Depuis le début des années 1960, toute théorie normative de la culture est exposée à l’alternative Culture ou mise en condition ?, dont Hans Magnus Enzensberger, en 1962, fit le titre d’un recueil d’essais. Enzensberger distinguait clairement la vertu subversive de la poésie moderne (depuis Baudelaire) et les apories des avant-gardes (dont Baudelaire, justement, avait déjà dénoncé l’idée). Je ne peux pas m’attarder aujourd’hui sur la teneur historique générale de la question posée dans ce livre. Je m’en tiens au rapport de la photographie avec la poésie.

Il est en tout cas assez facile de montrer comment le portrait photographique, depuis la bohème romantique, est devenu un support privilégié dans les jeux d’identité et les fantaisies (auto)biographiques d’une contre-culture aujourd’hui largement domestiquée. Dans les années 1850, au temps de la démocratisation du portrait par le daguerréotype, Nerval donna l’exemple d’une protestation lyrique contre la police des images ; il refusa notamment de se reconnaître dans un portrait publié en frontispice de la première monographie qui lui fut consacrée. Ce document extraordinaire était rattaché à l’idée de mythologie individuelle dans l’exposition Formes biographiques que j’ai organisée, avec Elia Pijollet, pour le musée Reina Sofia de Madrid. Il s’agissait pour nous de redonner au combat inauguré par Nerval une étrangeté et une épaisseur historiques, contre l’effet de domestication et de saturation produit par la mode de l’autofiction. Cette mode, entretenue par les mirages pseudo libertaires de l’art contemporain médiatisé, bloque toute échappée critique.

Dans Culture ou mise en condition ?, Enzensberger citait librement un passage de l’Autobiographie de William Carlos Williams, où le poète, médecin généraliste, évoquait son expérience d’écoute :

Ce que les gens cherchent à dire, ce qu’ils veulent, sans cesse et vainement, nous donner à comprendre, c’est le poème qu’ils essaient de réaliser dans leur vie. Nous l’avons devant nous, presque palpable ; il est présent à chaque instant, comme une réalité très finement morcelée que nous pouvons saisir dans toute parole prononcée. Le poème a son origine dans des mots prononcés à mi-voix, comme un médecin peut en entendre chaque jour dans la bouche de ses malades 10.

En réalité, Williams avait écrit :

[…] the underlying meaning of all they want to tell us and have always failed to communicate is the poem, the poem which their lives are being lived to realize. No one will believe it. And it is the actual words, as we hear them spoken under all circumstances, which contain it. It is actually there, in the life before us, every minute that we are listening, a rarest element—not in our imaginations but there, there in fact. It is that essence that is hidden in the very words which are going in at our ears and from which we must recover underlying meaning as realistically as we recover metal out of ore. […] The poem springs from the half-spoken words of such patients as the physician sees from day to day.

Le sens sous-jacent à tout ce qu’ils veulent nous dire et ont toujours échoué à communiquer est le poème, le poème que leur vie est vouée à réaliser. Personne n’y croira. Et ce sont les mots eux-mêmes, tels que nous les entendons prononcés dans toutes les circonstances, qui le contiennent. Il est là, dans la vie qui se déroule devant nous, à chaque minute que nous passons à écouter, élément de la plus grande rareté ; non dans ce que nous imaginons mais là, là en réalité. Il est cette essence cachée dans les mots qui pénètrent nos oreilles et desquels nous devons extraire le sens sous-jacent, de manière aussi concrète que nous extrayons le métal du minerai. […] Le poème a son origine dans les mots à moitié prononcés que le médecin, jour après jour, entend de ses patients 11.

Cette remarque de Williams situe l’écart par lequel la biographie poétique peut se soustraire au contrôle des identités et peut également, par là même, altérer les mécanismes d’inscription par lesquels se reproduit un corps social, avec tout ce que cette métaphore organiciste du politique exprime comme contrainte pour l’individu. Quand il souligne la teneur actuelle du poème biographique esquissée par des « mots à moitié prononcés », Williams pointe une fragile alternative au contrôle social.

En suivant la voie ouverte par les images de Robert Adams et de Kerry James Marshall, j’ai signalé le document nervalien et la remarque métafreudienne de William Carlos Williams. Car ce que j’essaie d’articuler autour de la notion d’intimité territoriale participe d’un projet de réactivation des possibilités du lyrisme, et d’un lyrisme critique, dont l’exposition Formes biographiques fut, je l’espère, une indication.

Dans le contexte des partages institutionnels de la culture artistique, cette proposition appelle une posture de grand écart : il s’agit de considérer à la fois les excentricités de l’art brut et les procédures de l’antilyrisme conceptuel. Ces deux tendances sont les deux bords d’une réponse critique à la police des images et au conditionnement des identités.

La composante territoriale chez les artistes affiliés à l’art brut est souvent très prononcée, même et surtout quand ils ou elles ont tout mis en œuvre pour se détacher de la place qui leur a été assignée dans telle ou telle institution (à commencer par la famille). On peut évoquer de multiples exemples :

– Adolf Wölfli, Vue générale de l’île de Niezhorn [île Sanscolère], 1911

– August Natterer, Tête de sorcière, s.d. Image recto-verso. Coll. Prinzhorn.

– Gabriele Urbach, broderie de coton, s.d. Coll. Prinzhorn.

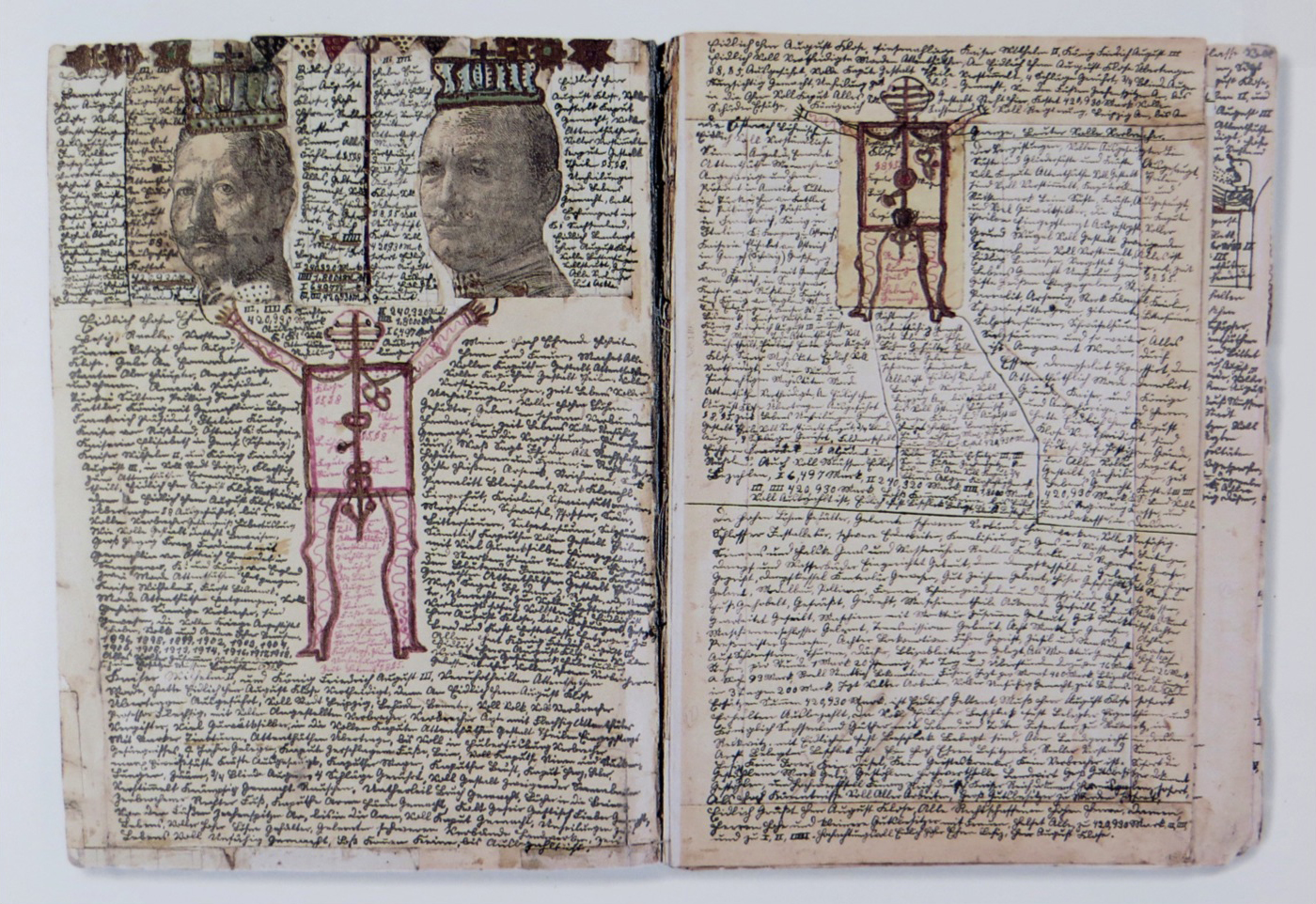

– August Johann Klose, Autobiographie et histoire de l’institution, 1918. Crayon, encre, peinture et collage dans carnet fabriqué par l’artiste avec des tracts de guerre, des papiers de l’institution et du papier toilette. Coll. Prinzhorn.

Frontispice de Gérard de Nerval, par Eugène de Mirecourt (J.P. Roret et Cie, « Les Contemporains », 1854), orné d’une gravure de E. Gervais d’après un daguerréotype d’Adolphe Legros (1853-1854) et annoté par Nerval sur l’exemplaire de son ami Charles Mehl, Strasbourg, en juin 1854.

Il se trouve que ces artistes ont souvent recours à des procédures d’inscription dans une logique de cartographie imaginaire. On retrouve ici l’exemple de Nerval, auteur d’une « Généalogie fantastique ». La photographie intervient parfois sur le mode du collage, mais de manière plus limitée que les procédés autographiques.

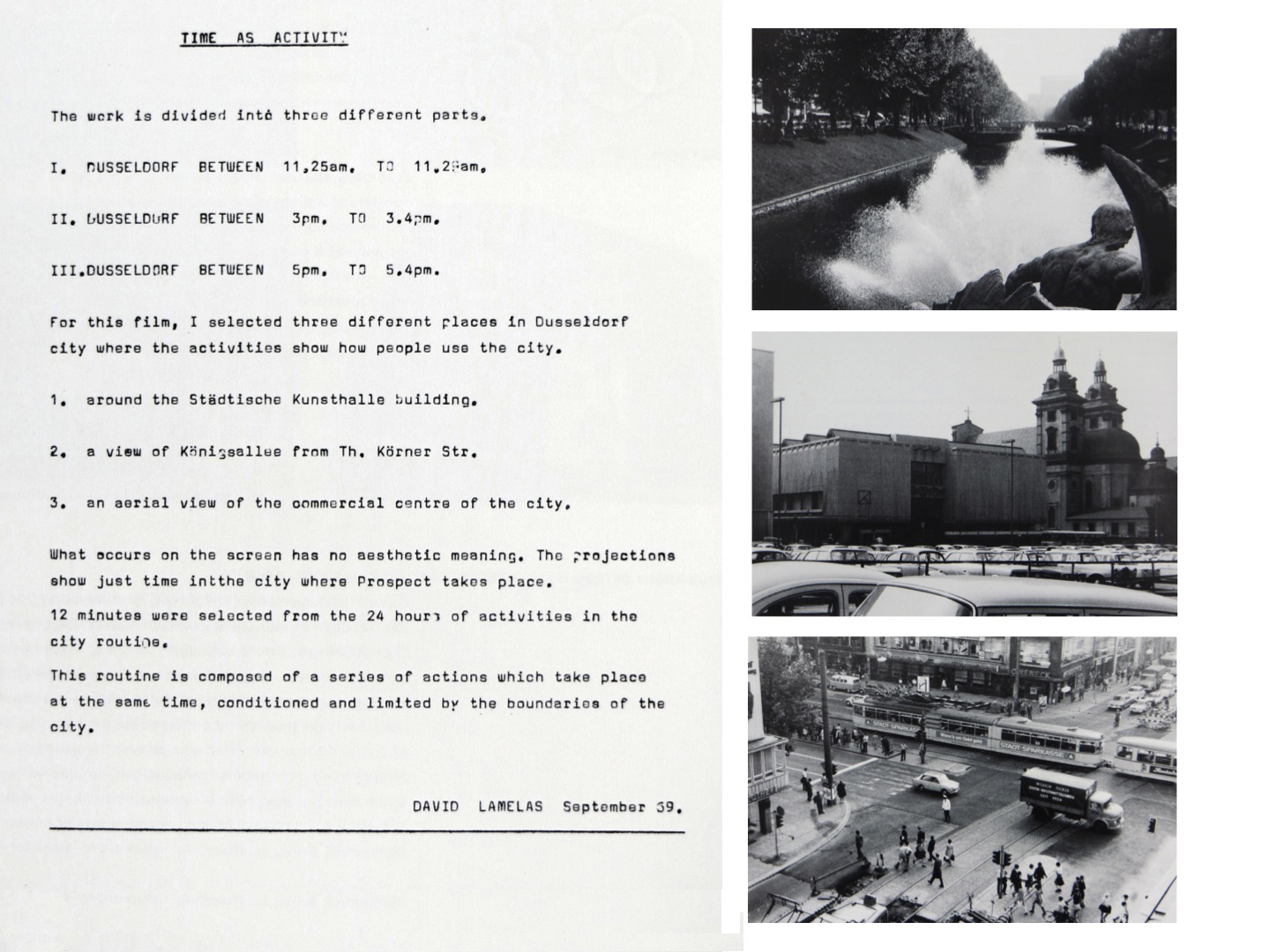

En revanche, la photographie fut un vecteur essentiel de l’art dit « conceptuel ». Mais, de ce côté, la conjonction avec les spéculations sur le territoire passe par une neutralisation de la teneur idiosyncrasique de l’expérience spatio-temporelle. Cela est particulièrement sensible chez les artistes qui ont mis en place des protocoles assez stricts pour exclure de la prise de vue(s) toute interprétation, toute interférence subjectives. Les séries de David Lamelas intitulées Time as Activity, inaugurées en 1969, et que l’artiste poursuit aujourd’hui, en sont un bon exemple.

David Lamelas, Time as Activity, 1969. Descriptif et 3 photographies présentées avec les 3 films, “Prospect 69”, Düsseldorf, 1969. Courtesy Sprüth Magers London © David Lamelas.

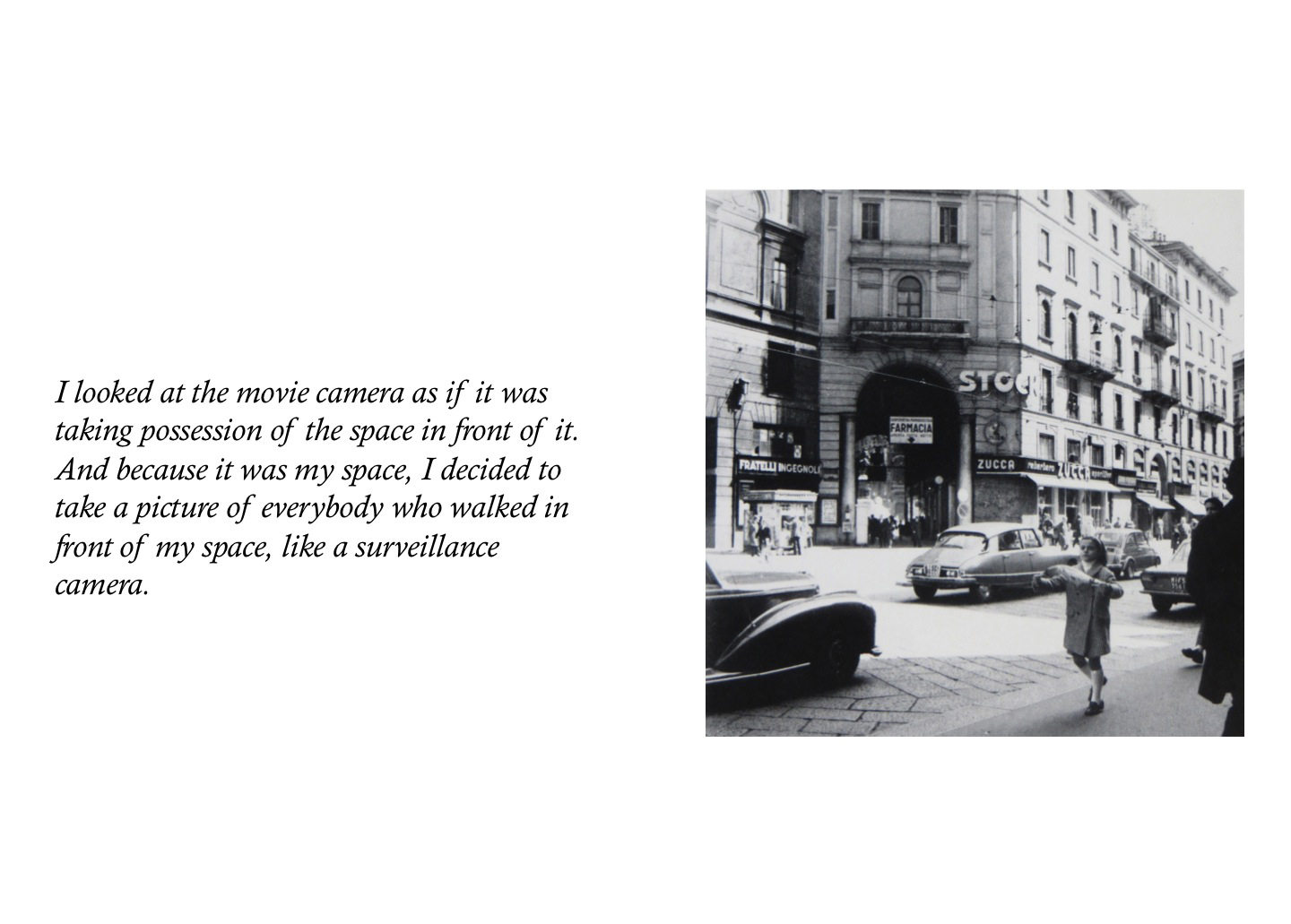

Le premier film de Time as Activity, réalisé à l’occasion de Prospect 69 [texte et les trois photographies qui accompagnaient les films], à Düsseldorf, était constitué de trois séquences de quatre minutes enregistrées dans trois lieux bien définis de la ville, selon un point de vue fixe. L’année suivante, à Milan, dans une rue proche de la galerie Françoise Lambert où il devait exposer, Lamelas réalisa un petit film et onze photos à intervalles réguliers. L’ensemble, film et photos, est intitulé Gente di Milano. Ce titre évoque le néoréalisme. Mais Lamelas avait calqué son protocole sur la capture mécanique des caméras de surveillance. La beauté de ces films et des photographies, que l’on pouvait vérifier récemment dans l’accrochage d’une nouvel ensemble chez Lia Rumma à Milan, tient au double jeu établi entre la juxtaposition des lieux et la durée des séquences. Depuis la fin des années 1960, l’exemple de la caméra de surveillance a été repris par de nombreux artistes, jusqu’à satiété. Mais il est vrai que ce dispositif d’observation et de capture visuelle résume l’emprise du contrôle par l’image dans l’environnement urbain.

Time as Activity est à la fois un exorcisme du contrôle et une manière de surmonter les limites d’une expression subjective réduite à un rôle d’exutoire. Dans un contexte de saturation imaginaire, le modèle de l’enregistrement impersonnel avait et conserve l’avantage de substituer les mécanismes de l’invention aléatoire aux formes compulsives de l’appropriation esthétique comme aux trouvailles éventées de l’improvisation. Time as Activity manifeste une attitude de contemplation antilyrique qui a été et reste déterminante dans les transformations de la culture picturale depuis l’invention de la photographie. Il y a dans l’antilyrisme conceptuel un écho à la formule de Williams : No ideas but in things.

Le protocole de Lamelas neutralise en apparence toute possibilité d’intimité territoriale. Mais, ce faisant, il écarte les conventions du pittoresque idiosyncrasique ainsi que les surcharges de l’imagerie sentimentale. Or, ces deux tendances reconduisent des comportements et une saturation imaginaire qui font obstacle à l’expérience d’intimité territoriale. L’enregistrement selon Lamelas procède d’une analogie ambiguë entre la performance rituelle et les mécanismes de contrôle. Cette ambiguïté tient à la définition de la poésie. On peut aussi la situer ou la faire intervenir dans l’histoire des formes rituelles interprétées par les primitivismes.

Il y a, en effet, de ce coté du monde, où nous sommes, toutes sortes de rituels attachés à la production et réception (ou consommation) d’images. Mais les rituels religieux, qui produisent leurs propres images, se sont raréfiés. L’ethnologie s’est développée dans ce contexte. Les ethnologues ont découvert des rituels exotiques chargés, surchargés parfois, d’images vécues, performées. Un personnage masqué de la tête aux pieds [deux écrans] agit en tant qu’image vivante d’un esprit ; l’image vivante est une matérialisation et actualisation de l’esprit. Selon Victor Turner, les ethnologues ont souvent ignoré les rituels, ils n’avaient pas envie d’y penser 12. De même, l’image, en particulier le document photographique, les embarrassait ; ils n’avaient pas envie d’y penser. Dans les deux cas, ils entretenaient et subissaient aveuglément l’exotisme de leur propre culture.

Grâce à des auteurs comme Turner, la situation a progressé en ce qui concerne l’étude des rituels (ou ce qu’il en reste). C’est sans doute par ce biais que l’image ethnographique a pu échapper à l’alternance des deux modèles de l’ère coloniale : le portrait comme étude d’anthropométrie raciale et le pittoresque exotique. Je ne reviens pas sur les images de Pierre Clastres publiées dans Chronique des Indiens Guayaki. Je pourrais prendre d’autres exemples. Mais ils ne sont peut-être pas si nombreux. L’imagerie coloniale raciste présente par ailleurs une diversité surprenante : telle effigie semble ne plus tenir dans le cadre qui lui a été assignée, alors que le portrait était censé confirmer ou accomplir un strict assujettissement spatial.

Maria Helena P.T. Machado & Sasha Huber, (T)races of Louis Agassiz: Photography, Body and Science, Yesterday and Today / Rastros e raças de Louis Agassiz: fotografia, corpo e ciência, ontem e hoje, Capacete Entretenimentos / 29e Biennale de São Paulo, 2010.

Je pense notamment aux portraits commandités par le naturaliste suisse Louis Agassiz pendant une expédition au Brésil en 1865-66 (l’expédition Thayer). Conservées au Peabody Museum de l’Université d’Harvard, ces images sont restées inédites jusqu’à la parution en 2010 de quarante d’entre elles, dans une publication brésilienne 13. Les images les plus connues du fonds photographique Agassiz du Peabody Museum sont sans doute les portraits d’esclaves noirs nés aux Etats-Unis : des daguerréotypes commandées dès 1850 à Joseph T. Zealy, qui avait un studio en Caroline du Sud (nous retrouvons ici le pivot des années 1850).

Les photographies de l’expédition Thayer se rattachent à un vaste projet d’anthropologie comparée que leur commanditaire n’a pas mené à terme. Elles devaient servir de support visuel à une étude comparative de la population brésilienne conduite selon les principes de l’anthropologie raciale. Les modèles sont répartis en deux groupes : les représentants de « races pures » et ceux de « races mêlées ». Les images ont été prises dans un contexte de débats exacerbé par la Guerre de Sécession (1861-1865) au nord du continent. L’anthropologue suisse était à la fois abolitionniste et raciste ; il condamna fermement l’esclavage, mais, adepte du polygénisme, il était partisan de la ségrégation, qui devait à ses yeux faire obstacle au mélange délétère des races. Il est évident que la sévère discipline du portrait posé a été, dans la pratique de l’enquête anthropologique, un auxiliaire du mécanisme d’objectivation des différences raciales, doublé d’effets pittoresques ou voyeuristes. Dans la procédure générale suivie par les opérateurs, les portraits commandités par Agassiz confirment ce schéma. Mais le pathos lié aux circonstances de la prise de vue s’est condensé dans un effet de présence des figures qui déborde à la fois l’inventaire des différences et l’enjolivement pittoresque.

Comme les portraits commandités par Louis Agassiz, les manifestations d’une socialité rituelle découvertes dans les sociétés primitives ne pouvaient que contredire la rationalité productive auquel a été soumis le corps utile des sociétés industrielles. Le rite vise généralement à assurer ou rétablir un équilibre des fonctions vitales du corps individuel ou collectif. C’est une manière de se concilier l’âme des ancêtres ou de dissiper une discorde entre les vivants et les morts. Dans Le Phénomène rituel, Victor Turner décrit un « rituel de procréation », dit Isoma, pratiqué par un peuple Bantou du nord-ouest de la Zambie, les Ndembu. Ce rite est curatif ; il vise à dissiper une crise de stérilité apparue chez une femme qui a offensé les ombres de ses ascendantes. Turner décrit la formation et l’usage de l’aire rituelle où se reconstitue la fécondité. La description est accompagnée de quelques images, dont celle d’un couple immergé à mi-corps dans la terre, qui évoque irrésistiblement une scène baptismale.

Danouta Liberski-Bagnoud, Les Dieux du territoire. Penser autrement la généalogie, Paris, CNRS Éditions, 2012.

Il serait intéressant de voir, à travers d’autres exemples, comment l’intimité territoriale peut dépendre de l’élection de lieux sacrés, liés à des pratiques rituelles. Je comptais convoquer l’étude de Danouta Liberski-Bagnoud, Les Dieux du territoire 14. Il faudrait aussi aborder la question de l’architecture vernaculaire, sur laquelle ce livre apporte d’ailleurs un nouvel éclairage en la liant au traitement rituel des liens généalogiques. Mais le seul exemple des Ndembu est parlant : il indique que l’intimité territoriale instaurée par un rituel curatif présente une dimension critique parce qu’elle procède d’un état de crise. L’intimité territoriale est critique parce qu’elle répond à une crise. Cela se vérifie, nous l’avons vu en décembre dernier, dans les images d’Antonios Loupassis. Ces images sont indépendantes de toute institution rituelle. Elles procèdent en revanche d’une activité qui correspond et répond à une ritualisation, plus ou moins contraignante ou inventive, des habitudes quotidiennes.

Le traitement rituel d’une situation de crise est un vecteur de l’intimité territoriale. Mais ce modèle a ses limites. J’ai signalé la tendance des images de crise à s’enfermer dans des schémas de dramatisation rhétorique. En outre, en tant qu’exercice de droit d’une capacité de jugement, la critique ne peut être seulement l’effet d’une situation de crise, elle suppose retour réflexif et projection. Or, ce double mouvement se distingue des images d’ordre et de fécondité accordées au cycle de la nature ou à l’organisation du cosmos. La pensée critique écarte (ou tient à distance) l’appel à un principe de cohésion organique. Parce qu’elle induit une image du corps socialisé, l’intimité territoriale, quand elle est couplée avec la pensée critique, est le meilleur antidote à l’imaginaire de communauté comme corps constitué et exclusif.

Jean-François Chevrier, 2014

References