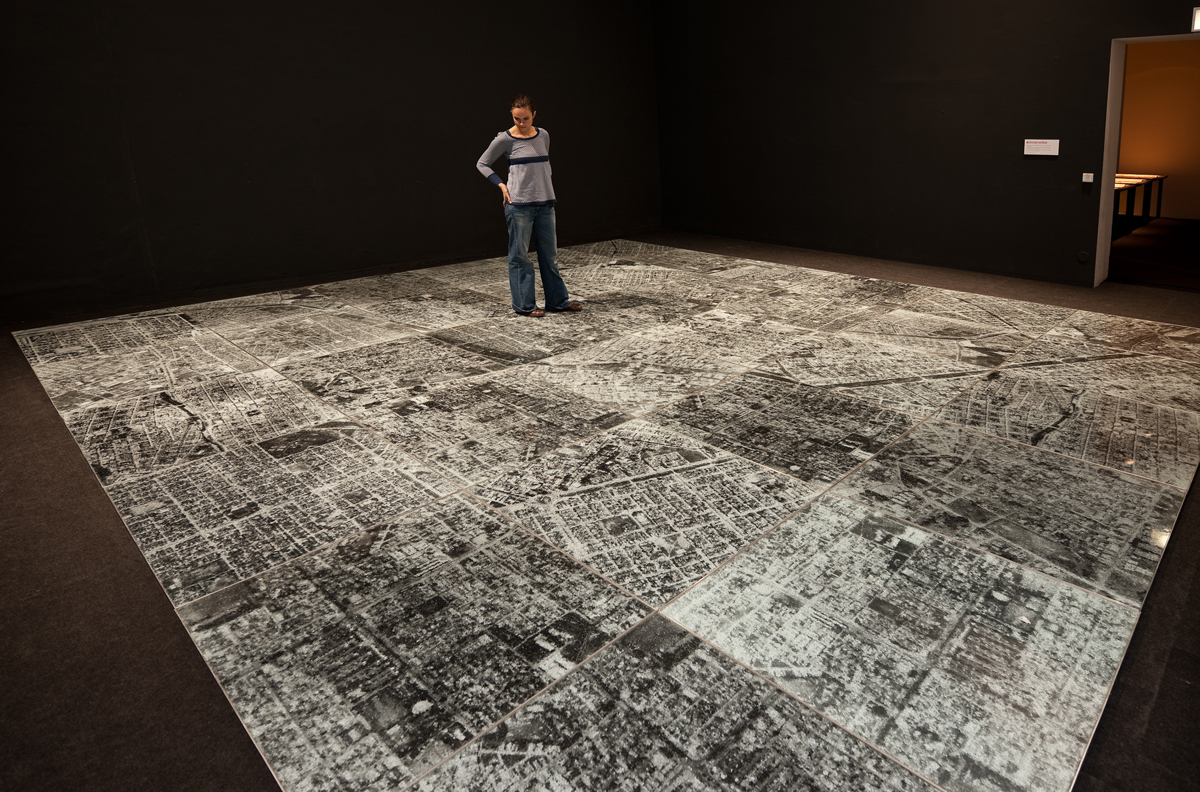

Oscar Muñoz, Ambulatorio [Déambulatoire], 1994. Photographie aérienne encapsulée dans du verre Sécurit, bois et aluminium. Courtesy O.K Centrum, Linz.

Le magazine & Marina Vinyes Albes À la fin des années 1960 et au début des années 1970, la ville de Cali, Colombie, animée par les mouvements d’avant-garde de l’époque, connaît une certaine effervescence artistique. Plusieurs artistes (plasticiens, écrivains, cinéastes) gravitent autour du projet culturel Ciudad Solar, qui réunit un espace d’exposition, un ciné club, une salle de théâtre expérimental… En quoi l’histoire de la région de Cali (sa géographie, les flux migratoires, l’économie, l’identité culturelle…) a-t-elle pu favorisé la naissance de cette dynamique culturelle et artistique ?

Sergio Becerra Comme de nombreux pays, la Colombie est découpée en départements, régions et provinces. L’histoire de Cali (capitale du département Valle del Cauca) contraste avec le prestige séculaire de la grande ville historique du sud, Popayán (malgré le fait qu’elles soient toutes deux fondées la même année, en 1536), haut lieu du pouvoir ecclésiastique et colonial espagnol, siège de gouvernance de tout le sud du pays. La rupture administrative a finalement lieu en 1908, autour d’une élite qui s’est consolidée depuis les débuts du XIXe en exploitant les immenses plantations de canne à sucre de la vallée du fleuve Cauca. Séparée du reste du pays par deux grandes chaînes de montagnes, à l’est et à l’ouest, et située entre deux grandes régions caféières et minières plus en altitude au nord et au sud, Cali devient alors la capitale de l’ouest colombien, autour de l’exploitation d’une monoculture : la canne à sucre s’impose en tant que logique productive, esclavagiste, alors que l’agriculture de la région était bien plus diverse à l’origine. On entend souvent le terme d’exubérance pour la décrire, et cet imaginaire fait partie de son identité. Le roman María, écrit par Jorge Isaacs en 1867, est l’une des œuvres qui marquera durablement cet imaginaire, exubérant et romantique à la fois. Les chemins de fer traversent la vallée dès la moitié du XIXe siècle pour extraire la matière première et introduire une main d’œuvre chaque fois plus nombreuse. Quelques familles castillanes dominent un prolétariat essentiellement noir. La modernisation de la production permet à la ville de prendre son essor. Des centaines de milliers de paysans s’y entassent dans les années 1940-50, fuyant la violence des campagnes et devenant des sous-prolétaires, tandis qu’une nouvelle classe moyenne est en train de naître. Dans les décennies qui suivent, Cali devient le siège de laboratoires et de diverses multinationales, ce qui conduit aussi à porter un autre regard sur la ville qui s’industrialise et se paupérise assez rapidement à cette période. L’imaginaire du statu quo rural décrit par Isaacs, avec ses amours impossibles dans des haciendas sans fin, laisse la place aux processus d’urbanisation et à l’essor de la consommation de masse.

C’est à ce moment-là que surgit le projet « Ciudad Solar », qui fédère la production d’artistes (plasticiens, graphistes, photographes, cinéastes, cinéphiles, écrivains, dramaturges) issus pour la plupart des classes moyennes urbaines, qui n’ont pas du tout le même regard que les élites sur la ville et la région, et qui entendent le questionner haut et fort, s’appuyant sur un programme de rupture esthétique et politique. L’existence, déjà à l’époque, de l’École de Beaux-Arts, du TEC (Théâtre Expérimental de Cali), et du musée La Tertulia, où a lieu la première biennale d’arts graphiques en 1971 — institution très proche des élites et du pouvoir et à contre-courant duquel « Ciudad Solar » sera créé — contribue au surgissement du rôle, de plus en plus visible, des artistes au sein de la ville, comme témoins actifs de ses transformations et de ses tensions.

CALI DE PELICULA de Luis Ospina y Carlos Mayolo (1973) from Luis Ospina on Vimeo.

Le mag et M.V.A. Dans quelle mesure les artistes ont-ils révélé cette histoire tout en essayant de faire évoluer certaines représentations ?

S.B. L’idylle romantique rurale du XIXème siècle, transposée au cinéma en 1922, par l’adaptation filmique de « María » réalisée par Máximo Calvo, reprise ensuite deux fois au Mexique, en 1938 (Chano Urueta) et 1972 (Tito Davison, filmée en Colombie), est peu à peu remplacée par les processus urbains modernes, plus divers, plus violents aussi. La musique, et notamment la salsa, constitue dans les années 1960 le terrain d’entente d’une nouvelle culture populaire, celle du « barrio », du coin de rue, de l’univers nocturne, fondée sur le brassage et la diversité des héritages. Une culture qui met en exergue ses racines africaines. L’univers « blanc » des familles castillanes de propriétaires terriens, laisse la place à une culture mulâtre, métissée, revendiquée comme telle. L’on passe de l’exubérance de la nature à celle des corps. Les artistes participent alors à la formation d’un nouveau regard : Angelita et Miguel Ángel (1971), le film inachevé d’Andrés Caicedo et Carlos Mayolo, réalisé dans la maison siège de « Ciudad Solar » s’inscrit dans cette logique de transformation des imaginaires urbains, où la place du voyou, du marginal, de l’exclu est chaque fois plus grande, chaque fois moins périphérique. Une nouvelle mythologie urbaine est en train de naître. La montée en puissance du marginal comme sujet de réflexion filmique s’est installée durablement dans le cinéma colombien depuis l’arrivée de José María Arzuaga, cinéaste d’origine espagnole, qui, à travers un regard proche du néoréalisme italien, et en ce sens très différent de celui des cinéastes de Cali, mit l’accent sur des voyous et des exclus de toutes sortes, notamment à travers Raíces de piedra (1962) et Pasado el meridiano (1969), tournés à Bogotá.

Le mag et M.V.A. On sent un rapport très étroit avec la ville dans les premiers films de cinéastes comme Carlos Mayolo ou Luis Ospina (spécialement dans Oiga, vea, Cali de película ou Agarrando Pueblo, que l’on a pu voir récemment au Jeu de Paume). Ces jeunes réalisateurs essayent de trouver un langage cinématographique, critique et ironique, qui pourrait s’ajuster a leur manière de percevoir et d’habiter cette ville en mutation et pleine de contradictions.

S.B. Oui, d’une part il y a les jeux panaméricains de 1971, l’ouverture de Cali aux échanges internationaux, le processus soutenu d’industrialisation de la ville, où viennent désormais s’installer durablement les grandes firmes pharmaceutiques américaines cherchant les avantages à l’exportation qui leurs sont offerts par le « Pacte Andin » et la proximité du port de Buenaventura donnant sur le pacifique. Il y a cette volonté des élites de vendre l’image d’une ville bâtie sur l’idée de « civilité », et qui va de l’avant. Et d’autre part il y a les mouvements sociaux, les grandes manifestations étudiantes, la marginalisation de tout un pan de la population, l’irruption de la pensée critique, liée à des figures universitaires telles que Estanislao Zuleta. Tout cela est évidemment moins vendeur en termes de communication. Oiga vea (1972) est la réponse à Cali, ciudad de América (1971), que Mayolo et Ospina considèrent comme un film de propagande. Pourtant, il été réalisé par Diego León Giraldo, l’initiateur du cinéma politique et militant en Colombie, avec son Camilo Torres Restrepo (1966). Les films de Mayolo & Ospina se présentent souvent comme une réaction contre-informative et contre-culturelle : leurs films sont conçus pour circuler dans un circuit alternatif de distribution, dans les cinéclubs, dans les quartiers, dans les auditoriums des universités, ou dans des usines et sièges de syndicats, pour contrer ainsi des postures bien trop officielles à leurs yeux. C’est dans ce cadre que la question « qu’est-ce le cinéma officiel ? », qui est posée aux passants sous forme d’un micro-trottoir, prend tout son sens dans Oiga vea. Les élites recyclent en effet l’ancienne vision d’une idylle rurale dans l’imaginaire du progrès urbain, voulant présenter une ville sans conflits et sans contradictions, où tout le monde marche dans le même sens. Malheureusement pour eux, la conscience critique des artistes, particulièrement caustique et cynique chez Mayolo et Ospina, leur gâchent la partie.

(1972) OIGA VEA VOSTEng from Luis Ospina on Vimeo.

Le mag et M.V.A. De la mème manière, Cali a toujours été présente dans l’œuvre d’Oscar Muñoz. On peut penser, par exemple, à son œuvre Ambulatorio, dont la ville est le matériau explicite : il s’agit d’une immense prise de vue aérienne de la ville, recouverte de verre Sécurit, sur laquelle le visiteur est invité à déambuler, chacun de ses pas produisant de nouvelles fractures. Cette installation peut aussi bien nous amener à nous interroger sur la ville, sa fragilité ou ses dangers, que sur notre rapport à l’art dans un contexte muséal…

S.B. Les rapports entre la géo-référenciation et l’identité sont très présents dans la création artistique contemporaine. Le fait de pouvoir cartographier une appartenance est un grand défi pour un plasticien. Le support qui différencie les individus en tant que tels tend à disparaître, à s’évanouir. Mais en même temps le territoire s’impose, permanent, même dans ses lectures les plus abstraites, les plus zénithales. Ces quartiers, ces places, ces parcs ou ces avenues, qui deviennent des cercles, des lignes ou des suites de carrés sans fin interpellent les gens qui, malgré cette vue aérienne, peuvent s’identifier à l’espace parcouru. En marchant sur la ville, ils accomplissent, par ce décryptage et ce parcours si personnel, l’acte symbolique de l’appropriation.

Le mag et M.V.A. Chez de nombreux réalisateurs contemporains ainsi que chez certains plasticiens colombiens, on peut observer des processus ou des phénomènes d’effacement, de mutation voire de disparition. On peut même avoir une sensation de chaos. Pourquoi ?

S.B. La « modernisation » ne s’est jamais effectuée pacifiquement en Colombie. Elle a toujours amené avec elle des dizaines de milliers de morts. Qu’il s’agisse de concentrer davantage la propriété terrienne entre les mains de quelques privilégiés, ou des tristement célèbres « nettoyages » urbains perpétrés par des escadrons paramilitaires – avec la bienveillance ou la complicité de l’État–, toute création de richesse s’est toujours accompagnée d’un massacre. Cela ne peut qu’interpeler la conscience des artistes qui, mis à part les familles des victimes, semblent parmi les seuls à réagir à une telle barbarie. Les traces matérielles des disparus, la fragilité du souvenir ou de la mémoire de ceux-ci, l’immatérialité de l’existence, et le chaos qui surgit de l’absence de l’État devant de tels processus, hantent l’imaginaire des artistes contemporains colombiens, qui ne cessent de travailler sur ces questions, de façons aussi créatives qu’étonnantes.

Le mag et M.V.A. Dans le Cali des années 1970, le cinéma, le théâtre expérimental, mais aussi la littérature – Andrés Calcedo, qui a pris le contrepied de Gabriel García Marquez en privilégiant la réalité sociale, loin du réalisme magique–, sont très engagés politiquement… Comment se traduit cet héritage sur la scène artistique contemporaine, et en particulier chez les cinéastes colombiens ?

S.B. Les mouvements artistiques ne sont jamais homogènes, même sur les scènes régionales. Cali est un très bon exemple : bien qu’il y ait des figures militantes, telles que Carlos Mayolo, Enrique Buenaventura, fondateur du TEC, le graphiste et plasticien Pedro Alcántara, et même des membres fondateurs de « Ciudad Solar » comme Francisco Ordóñez et Phanor León dont l’adhésion au Parti communiste était on ne peut plus claire, d’autres membres clés de cette expérience, tel que Caicedo ou Ospina ont toujours refusé cette voie. Leur lecture « politique » des événements ne s’est jamais traduite par un militantisme idéologique, ce qui à l’époque pouvait être jugé comme un acte de nihilisme, ou d’individualisme bourgeois.

C’est plus leur analyse des phénomènes et du rôle de l’artiste au sein de ceux-ci qui a survécu, plutôt qu’une influence politique ou idéologique. L’École de Communication de l’Universidad del Valle, à Cali, autour de figures telles que Óscar Campo, Ramiro Arbeláez, José Jleap, Antonio Dorado, a hérité de cet esprit critique, notamment avec l’émission Rostros y Rastros (Les Visages et les traces) qu’ils réalisèrent pour Telepacífico. Mais Campo et Dorado sont désormais passés à la réalisation de long-métrages de fiction. Et même si quelques jeunes réalisateurs issus de cette école, comme Óscar Ruiz Navia, essayent de maintenir cet esprit critique dans leurs longs métrages, l’esprit initial de rupture du « Groupe de Cali » semble déjà lointain. Andrés Caicedo demeure aujourd’hui l’emblème de cette « jeunesse perdue », et le titre français de l’une des études qui lui est consacrée, « Traversé par la rage », semble capturer durablement l’esprit de l’artiste et d’une époque. D’autres figures « maudites », de rupture, ayant connu des fins tragiques, ont marqué l’imaginaire de la décennie, tel que le poète Gonzalo Arango, disparu avant l’heure dans un tragique accident en 1976. Il a été le chef de file d’un certain renouveau poétique, emmené par son mouvement, le « nadaismo » (le nadaïsme).

« Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos » from Luis Ospina on Vimeo.

Le mag et M.V.A. Les artistes eux-mêmes ne sont-ils pas aujourd’hui dans une situation complexe ou du moins nouvelle s’il l’on considère cet héritage et les évolutions sociopolitiques locales et globales ?

S.B. Oui sans doute, tous les imaginaires touchent à leur fin. On est passé de cette image d’une « nature exubérante » qui a dominé le passage du XIXe au XXe siècle, transposition mécanique d’une vision bien trop européenne, ou encore « sudiste » de la nature — les plantations de coton dominées par des familles blanches qui exploitent sans pitié une main d’œuvre noire soumise à l’esclavage, pouvant parfaitement être assimilée à l’univers des plantations de canne à sucre —, aux représentations du « délire », de la « déraison » de « l’excès » et de l’« endless night », qui se sont emparés de la ville dans les années 70, plus proches du pop art et de la mouvance culturelle et artistique des grandes villes américaines telles San Francisco, Los Angeles, Philadelphia ou New York. Cela inclut la consommation de masse, mais aussi la production et le trafic massif de drogue, si caractéristique de l’univers nocturne de la littérature de Andrés Caicedo. Cet imaginaire semble s’être épuisé à son tour. On sait maintenant depuis 40 ans que la cocaïne a amené avec elle toutes sortes d’excès, individuels et collectifs, qu’elle a transformé la ville, ses habitants et ses imaginaires. C’est un constat, plus besoin de tourner autour… L’évocation nostalgique de « Caliwood » comme une « fête sans fin » semble bien datée aujourd’hui ! L’identité d’un territoire à un produit, source de délire justement, que ce soit de la poudre, des aiguilles ou de longues pipes à la fumée bleue, n’est plus matière à étonnement, tout du moins pour les artistes. Cocaïne, héroïne ou opium ne dépendent plus d’un territoire : leur consommation est durablement installée au niveau planétaire. Plus besoin d’insister sur les liens entre Shanghai, Tanger ou Cali et la dope locale, car elle ne l’est plus. Ça fait vraiment carte postale. La littérature est passée par là, les albums de Tintin aussi. La mondialisation des processus a complètement transformé la donne. Les artistes contemporains tels que Oscar Muñoz l’ont parfaitement compris, et sont passés à autre chose. Ce qui n’exclut pas un travail critique sur la mémoire et le passé.

Sergio Becerra est né à Bogotá en 1970. Critique, historien et chercheur de cinéma, il réalise un master 2 recherche en études cinématographiques et audiovisuelles à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Ancien enseignant cinéma des universités Nacional et Javeriana, et professeur du Département d’Art de l’Université des Andes à Bogotá, de 1999 à 2012. Il a écrit pour el Espectador et Kinetoscopio. Il fut directeur de la Cinémathèque de Bogotá de 2008 à 2012, et dirigea à ce titre les « Cahiers du Cinéma Colombien » (N° 13, 14, 15, 16, 18 et 19) ainsi que les publications Jorge Silva-Martha Rodríguez: 45 años de cine social en Colombia (2008); Víctor Gaviria: 30 años de vida fílmica (2009); ICAIC: 50 años de cine cubano en la revolución (2009); Primera muestra de cine medio oriental contemporáneo (2010, édition bilingue anglais-espagnol), la collection de 6 DVD et un cahier critique “40/25, joyas del cine colombiano” (2011); Materia y cosmos, las películas de Artavazd Pelechian (2012, édition bilingue français-espagnol); Kurosawa 101 (2012), et Bogotá Fílmica, ensayos sobre cine y patrimonio (2013). Il prépare en ce moment deux nouveaux livres sur le cinéma colombien.

Pour en savoir plus sur « le Groupe de Cali », une bibliographie proposée par Sergio Becerra

ACOSTA, Jaime, ARBELÁEZ, Ramiro, Entrevista con Carlos Mayolo, in Arcadia va al cine, n° 6-7, juin-juillet 1984, pp. 7-14.

ARBELÁEZ, Ramiro, La revista Ojo al cine, una mirada treinta años después, in Nexus, n° 2, 2006, pp. 159-165

AZALBERT, Nicolas, Andrés Caicedo, itinéraire d’un « cinésyphilitique », in Cahiers du cinéma, n° 667, mai 2011, p. 66-67.

AZALBERT, Nicolas, Caliwood était une fête sans fin, in Cahiers du cinéma, n° 697, febrero 2014, p. 43.

BERNAL, Augusto, Luis Ospina: entre-vista al desnudo. Caliwood Babilonia, in Arcadia va al cine, n° 17, nov.-déc. 1987, pp. 19-24.

BLANCO, Desidérico, Entrevista con Carlos Mayolo y Luis Ospina, in Hablemos de cine, [Sección Cine Latinoamericano/El cine colombiano hoy], n° 71, avril 1980, pp. 31-34.

BLANCO, Rosaura, Mayolo y Ospina, cineastas que se bifurcan, in Encuadre, n° 35, mars-avril 1992, pp. 22-27.

CAICEDO, Andrés, De la crítica me gusta lo audaz, lo irreverente, in Cinemateca, n° 1, 1977, pp. 12-14. Voir aussi: Caicedo sobre la crítica” [Extrait], in Hablemos de cine, n° 69, 1977, p. 8.

CAICEDO, Andrés, Oiga vea de Carlos Mayolo y Luis Ospina, in Ojo al cine (Sandro Romero, Luis Ospina, Compilateurs). Bogotá: Editorial Norma, 1999, pp. 273-280.

CAICEDO, Andrés, La especificidad del cine, in Arcadia va al cine, n° 17, nov.-dic. 1987, pp. 13-17.

CAMPO, Oscar, DESMOND, Normand, Caliwood Womans (I Parte). Entrevista con Karen Lamassone, in Arcadia va al cine, n° 17, nov.-déc. 1987, pp. 34-37.

CHAVARRO, Sandra, OSPINA, Luis, ARBELÁEZ, Ramiro (sous la direction de), Oiga/vea, Imágenes y sonidos de Luis Ospina. Cali: Universidad del Valle, 2011, 374 p.

CINEMATECA DISTRITAL, Luis Ospina, in Cinemateca, Cuadernos de Cine Colombiano, n° 10, juin 1983, 24 p.

CINEMATECA DISTRITAL, Carlos Mayolo, in Cinemateca, Cuadernos de Cine Colombiano, n° 12, novembre 1983, 24 p.

COBO BORDA, Juan Gustavo, Andrés Caicedo: 1957-1977, in Cinemateca, n° 1, 1977, pp. 5-7.

DE LA VEGA HURTADO, Margarita, Entrevista con Carlos Mayolo, in El Siglo, agosto 18 1968, p. 26.

DURAN, Mauricio, Luis Ospina en el cine independiente colombiano: ¿Independencia o resistencia?, in Hacer cine. Producción audiovisual en América Latina (Eduardo Russo, directeur). Buenos Aires: Paidós, 2008, p. 261-283.

GÓMEZ, María Bárbara (sous la direction de), Cuadernos de Cine Colombiano, Nueva Época, n° 10, Andrés Caicedo, cartas de un cinéfilo 1971-1973, Cinemateca Distrital, 2007, 56 p.

GÓMEZ, María Bárbara (sous la direction de), Cuadernos de Cine Colombiano, Nueva Época, n° 11, Andrés Caicedo, cartas de un cinéfilo 1974-1976, Cinemateca Distrital, 2007, 56 p.

GÓMEZ, Santiago, Mayolo ha muerto: Queda la telaraña, in Kinetoscopio, Vol. 16, n° 78, juin-septembre 2007, pp. 18-22.

GONZÁLEZ, Katia, Cali, ciudad abierta. Arte y cinefilia en los años setenta. Bogotá: Mincultura/Tangrama, 310 pages, 2013.

MAYOLO, Carlos, ARBELÁEZ, Ramiro, Secuencia crítica del cine colombiano, in Ojo al cine, n° 1, 1974, p. 17-31.

MAYOLO, Carlos, ¿Mamá qué hago? Vida secreta de un director de cine. Bogotá: Oveja Negra, 2002, 279 p.

MAYOLO, Carlos, La vida de mi cine y mi Televisión. Bogotá: Villegas Editores, 2008, 301 p.

OSPINA, Luis, Palabras al viento: Mis sobras completas. Bogotá: Aguilar, 2007, 355 p.

ROMERO REY, Sandro, Andrés Caicedo: la feliz amargura, in Arcadia va al cine, n° 17, noviembre-diciembre, 1987, pp. 8-12. Voir aussi: La crítica de cine. Una historia en textos (Ramiro Arbeláez, Juan Gustavo Cobo Borda, compiladores). Bogotá: Proimágenes Colombia/Universidad Nacional de Colombia, 2011, pp. 275-280.

ROMERO REY, Sandro, OSPINA, Luis, Andrés Caicedo y el cine, in Ojo al cine (Andrés Caicedo, Autor. Sandro Romero, Luis Ospina, compilateurs). Bogotá: Norma, 1999, pp. 13-19.

ROMERO REY, Sandro, Por Ojo al cine yo regreso a mi ciudad: Lejana aproximación al Cali de Andrés Caicedo, in Cinemateca, n° 11, 2000, pp. 62-66.

VALVERDE, Umberto, RAMOS G., Alberto, Conversaciones sobre Carne de tu carne [Entrevista con Carlos Mayolo y Fernando Cruz Kronfly], in Tráiler, n° 10-11, mayo-junio-julio 1984, pp. 8-17.

VALVERDE, Umberto, El delirio del incesto [sobre Carne de tu carne, de Carlos Mayolo], in Tráiler, n° 10-11, mayo-junio-julio 1984, pp. 18-21.