À quelques semaines de l’ouverture du cycle dédié à l’œuvre de Jahnu Barua et Adoor Gopalakrishnan « North East by South West » au Jeu de Paume, le Magazine vous propose un article d’Aruna Vasudev : « Le nouveau cinéma indien ».

Fondatrice de Osian’s Cinefan (le festival annuel de cinéma asiatique de New Delhi), de la revue Osian’s Cinemaya et du NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema), Aruna Vasudev retrace dans cet article un panorama du nouveau cinéma indien. Elle analyse les conditions de son émergence à la fin des années soixante – début des années soixante-dix, et décrit son évolution, ses référents cinématographiques et ses principaux protagonistes jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix. « Le nouveau cinéma indien » nous offre ainsi des pistes pour la compréhension du paysage cinématographique indien, peu connu en France, où l’industrie de Bollywood éclipse la richesse et la diversité productives de ce pays.

Ce texte a été publié pour la première fois au sein « d’Indomania, le cinéma des origines à nos jours » dans le cadre de « Indomania » , rétrospective organisée par la cinémathèque en 1995-1996 (Cinémathèque française avec le concours du Jeu de Paume).

Afin de revenir sur certaines des questions abordées par ce texte une quinzaine d’années après sa publication, le Magazine s’entretiendra prochainement avec Aruna Vasudev à l’occasion de sa participation à l’inauguration du cycle cinéma « North East by South West » le 25 octobre.

La genèse d’un nouveau mouvement dans le cinéma indien à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix portait en elle les graines d’une véritable révolution. On fit table rase des spectacles chantés et dansés et de l’absurde combinaison de tragédie, de farce et de mélodrame qui, destinée à séduire l’échantillon le plus large de la population hétérogène de l’Inde, constituait un cinéma rejeté par l’intelligentsia et qualifiée par celle-ci avec dédain de « spectacle de foire ». Des millions de personnes allaient voir et aimaient ces films, connaissaient par cœur les noms des vedettes, la musique de film était la seule musique populaire, chantée et entendue partout. Pourtant, tout cela ne suffisait pas à donner à ce cinéma le statut d’un art reconnu de par le monde. Le cinéma populaire indien était populaire auprès du public indien. Pas au delà.

Certains éléments de la société indienne, de son histoire, de son spectacle vivant et du goût du public amenèrent le cinéma indien à prendre la forme qu’on lui connaît. De même, certains éléments propres à l’Inde indépendante provoquèrent la naissance d’un nouveau cinéma dont les films durent assumer certaines positions recelant avantages et inconvénients.

Paradoxalement, ce nouveau mouvement est né d’une décision gouvernementale et non sous l’impulsion de cinéastes en rébellion contre le cinéma populaire existant. À la création par le gouvernement de trois institutions au début des années soixante ⎯ l’école de cinéma, la cinémathèque nationale et l’organisme de financement du cinéma ⎯, le but était d’offrir une formation technique, de donner accès au grand cinéma mondial et d’apporter un soutien financier à des réalisateurs dont les ambitions dépassaient l’objectif purement commercial. L’aide que reçut Satyajit Ray de l’État du Bengale occidental pour terminer Pather Panchali fut déterminante, mais les institutions citées furent crées dans le but précis d’améliorer les qualités techniques et esthétiques d’un cinéma indien commercial jusqu’à l’excès. Au lieu de cela, on assista à l’émergence d’un cinéma parallèle, profondément ancrée dans la réalité indienne, se consacrant à la société indienne, un cinéma principalement néo-réaliste, manifestement proche de la tradition occidentale. Ce cinéma se différenciait de l’autre en tous points : narration à la structure cohérente, souci de « la belle ouvrage » ; compréhension théorique du cinéma tan que tel, jeu avec la forme et la structure. Les thèmes et sujets qu’il traitait donnèrent naissance à de nouvelles formes, à une esthétique différente inspirée de la réalité indienne.

Lorsqu’en 1969 Mrinal Sen réalisa Bhuvan Shome (M. Shome), Mani Kaul Uski Roti (Le Pain d’un jour), Basu Chatterjee Sara Akash (Le Ciel entier) et qu’en 1972 Kumar Shanai signa Maya Darpan (Le Miroir de l’Illusion) et Shyam Benegal Ankur (la Graine) en 1974, le désir de nouveauté avait été entretenu par des ciné-clubs en prolifération et les goûts de cinéastes potentiels façonnés par ce qu’ils avaient vu à l’école cinéma et à la cinémathèque nationale. Au Film Institute of India (fondé en 1961 selon les principes de l’Institut des hautes études cinématographiques de Paris), le principal modèle des étudiants de l’époque ⎯ dont Kaul et Shahani ⎯ était la Nouvelle Vague française. Pour ceux, nombreux, qui se formèrent dans les très dynamiques ciné-clubs, c’étaient les cinémas polonais et tchèque et le néo-réalisme italien, outre les films français et japonais qu’ils y voyaient. Le modèle américain, influence dominante du cinéma commercial, avait purement et simplement disparu dans cette nouvelle approche du cinéma.

Les styles de ces premiers cinéastes n’avaient guère de points communs entre eux; ils étaient essentiellement unis par leur opposition aux normes en vigueur. Mrinal Sen s’éloigna radicalement de ce qu’il avait fait dans ses huit films précédents. Les quatre autres cinéastes faisaient leurs débuts et mettaient dans leurs films tout ce qu’ils avaient absorbé en voyant les films des maîtres occidentaux et indiens du cinéma. Car certains réalisateurs indiens ayant travaillé pour le cinéma commercial, dans sa capitale Bombay, avaient toutefois imprimé leur identité à leurs films. Guru Dutt et Bimal Roy, Mehboob Khan et Raj Kapoor, chacun à leur tour, allièrent des intentions sérieuses aux chances de succès commercial. Satyajit Ray et Ritwik Ghatak avaient totalement rompu avec le cinéma traditionnel mais travaillent selon les caractéristiques de leur Bengale natal, loin des centres de production de Bombav et Madras. Leur génie n’eut guère de retombées sur le cinéma hindi dominant. À l’époque, en Inde ⎯ et encore aujourd’hui ⎯, on avait plus entendu parler des films de Satyajit Ray qu’on ne les avait vus, bien qu’il fut à l’origine de ce nouveau mouvement. L’influence de Ritwik Ghatak sur les étudiants de l ‘école de cinéma où il enseigna pendant une période brève mais cruciale fut essentielle.

Déterminé à être pris au sérieux en tant que forme d’expression artistique, le nouveau mouvement rejeta la notion de « spectacle ». Dans ses préoccupations pour les gens et la société, il mit brutalement à l’écart chansons et danses, éléments de base du cinéma populaire autant que du théâtre populaire et des formes de spectacle populaire dont le cinéma commercial était plus ou moins issu. En retour, le cinéma populaire rejeta ces nouveaux films en leur reprochant d’être anémiques et incapables de séduire le public, donc d’être autocomplaisants et sans intérêt. Un certain ressentiment grandit à l’encontre de l’État qui soutenait et promouvait ces films. Et lorsqu’ils commencèrent à s’attirer l’attention et la considération nationales et internationales, la polarisation s’accentua. Le schisme né dès le départ entre ces deux courants est encore d’actualité aujourd’hui, même si la ligne de démarcation commence à s’estomper avec l’arrivée de la vidéo, de la télévision par câble et la menace qui plane sur la survie du cinéma.

Cependant, le soutien étatique, par l’intermédiaire de la Film Finance Corporation (rebaptisée par la suite National Film Development Corporation), ne fut jamais généreux, dépassant rarement le strict minimum: assez pour faire un film, jamais assez pour bien le faire. Les récompenses décernées à des films réalisés avec des budgets minuscules eurent pour conséquence de considérer ce qui était « petit » comme relevant de « l’art ». L’étrange notion selon laquelle un film ne pouvait être « artistique » que si son registre et sa conception étaient « modestes » et que son sujet ne traitait que de problèmes sociaux ⎯ plus c’était sinistre, mieux c’était ⎯ causa de grands préjudices au jeune mouvement durant ses années de développement. Le sujet et le thème primèrent sur le style et le traitement ; en favorisant les sujets « sérieux », on marginalisa peu à peu l’imagination et un fossé se créa au sein du mouvement entre le réalisme social et l’expression créatrice.

Alors que le soutien de l’État portait sur la formation professionnelle et le financement, rien de notable ne fut fait dans le domaine de la distribution. Ce soutien ouvrit les portes des moyens de production et transforma la perception même du cinéma, mais ne modifia en rien les moyens de distribution. Les immenses salles de cinéma faites pour les grands spectacles ne changèrent rien à leur pratique. Aucune chaîne de cinémas d’art et d’essay e bit le jour pour l’exploitation régulière des films du nouveau cinéma. Il leur fallait concourir avec le cinéma populaire pour accéder aux écrans. C’était une concurrence fondamentalement inégale dont le cinéma commercial sortit aisément vainqueur.

Pour le nouveau cinéma, le seul espoir de distribution et, plus tard, de financement ⎯ ou de cofinancement avec la National Film Développent Corporation ⎯ devint la chaîne de télévision nationale Doordarshan, avec la contrainte pour le ou la cinéaste d’avoir toujours à l’esprit l’écran de télévision, au cours de la conception de son film.

Ce sont les conditio mêmes de sa naissance et de son évolution qui déterminèrent l’esthétique du nouveau cinéma. Il n’eut jamais la possibilité de sortir de la forme et du registre qui lui avaient imposés dès ses premières années. Les films qui traitaient de problèmes sociaux sur le mode néo-réaliste reçurent un excellent accueil critique et de multiples récompenses ; ils devinrent le genre en vogue. La pauvreté, le milieu rural, le caractère impitoyable du système de castes, le traitement déshumanisant des femmes ; la fureur contre la corruption et un système politique, juridique et administratif qui la permet sont au premier plan d’au moins l’un des films réalisés par les cinéastes qui suivaient un certain model de pensée. La sincérité de leurs intentions est indéniable, l’émotion est marquée au coin de l’authenticité, l’engagement pour la cause épousée est manifeste, mais le traitement dépasse rarement la simple reproduction de la réalité. Son effet n’est ni critique, ni subversif. Il relève, en fait, du style du documentaire conventionnel et ne fait que confirmer ce que nous avions déjà.

Lorsque Govind Nihalani réalisa son premier film Aakrosh (Le Cri du blessé) en 1980, il parvint à transcender l’immédiateté de son sujet ⎯ dans une communauté tribale, un jeune homme est Soupçonné d’avoir assassiné son épouse qu’il aimait. Il est accusé par ceux-là mêmes qui ont violé puis tué la jeune femme ⎯ pour en faire une métaphore du pouvoir et de l’impuissance. Mais dans ses derniers films, en particulier le récent Drokhaal (le Temps de la trahison), la violence est si détaillée, le message si appuyé, le scénario si simpliste que la subtilité de la caméra et de la photographie, le rythme du montage et du film tombent dans l’oubli.

L’incapacité à aller au delà de la réalité superficielle pour atteindre l’universalité se retrouve de film en film, dans les différentes régions et langues de leur réalisation. Dans Damul (Esclave jusqu’à la mort, 1985) réalisé par Prakash Jha, la figure propriétaire terrien mercenaire n’a pas changé depuis sa première apparition au début des années trente. Il ne fait aucun doute que le harcèlement des harijan (intouchables) est sinistre, que le politicien rural est de mèche avec l’oppresseur, que la presse est sans pitié, que la police est impitoyable dans sa répression des dépossédés, mais la reproduction fidèle de la réalité ne va guère au delà de l’indignation ou de la pitié. L’homme politique assoiffé de pouvoir et d’argent ; la violence d’État ; la sous-prolétarisation des masses urbaines, l’impuissance des gens qui tentent de mener une vie décente et ordinaire face à des obstacles insurmontables ; telles étaient certaines des caractéristiques du mouvement alors qu’il prenait de l’ampleur. Dans Chokh (l’Œil) d’Utpalendu Chakraborty, qui remporta le Prix national du meilleur film en 1982, il s’agit de la corruption du monde industriel ; dans New Dehli Times, c’est le politicien qui est pris pour cible ; dans les deux premiers films de Shyam Benegal, Ankur (la Graine) et Nishant (l’Aube), les riches propriétaires terriens s’opposent aux paysans impuissants.

Ces situations tragiques étaient parfois rachetées par une lueur d’espoir. Garm Hawa (Vents chauds) premier film de M.S. Sathyu, réalisé en 1974, est aussi le tout premier film à avoir abordé la question de la Partition de l’Inde en 1947. Les ravages qui s’abattirent sur les exercices des gens y sont traités avec une énorme compassion. Le film transcende le destin d’une famille pour en faire le destin de tous ceux quoi sont pris dans la tourmente d’événements qu’ils ne maîtrisent pas. La dignité et la foi qui guident les actions du père et la note d’espoir qui clôt le film reflètent un peu la période à laquelle le film fut réalisé. Dans les années qui suivirent, cet espoir allait disparaître dans le pays comme sur les écrans. Le premier film de Saeed Mirza, après ses études à l’école de cinéma, Arvind Desai Ki Ajeeb Dastan (l’Étrange Destin d’ Arvind Desai, 1978) était empreint du désespoir existentiel d’un jeune homme ; avec Albert Pinto Ko Gussa Kyon Ata Hai ? (Pourquoi Albert Pinto se met en colère), le désespoir se transforma en colère ; en 1984, dans Mohan Joshi Hazir Ho (Mohan Joshi au tribunal), le cran, la détermination et la croyance en certaines valeurs du couple âgé contrastent avec l’opportunisme et l’hypocrisie de la génération de leurs enfants. Selon Mirza, la génération qui grandit à l’époque de l’indépendance et de la partition (à laquelle appartiennent le père de Garm Hawa et le couple de Mohan Joshi) avait encore un certain sens de l’éthique et de la morale ; leurs enfants ont été moulés par l’ambiance de leur époque, période de désintégration des valeurs, de cynisme triomphant, de corruption et de violence.

Pourtant, Saeed Mirza ne se sert pas du cinéma pour véhiculer des messages radicaux, malgré ses études marxistes et son intérêt pour la philosophie existentialiste. Ses films portent plus sur le choc des individus et de la société que sur les rapports humains. Il y mêle des références au cinéma commercial : par exemple, la e de la famille et son copain dans Mohan Joshi ; leur comportement de tourtereaux est une parodie du couple romantique des films commerciaux. La chanson interprétée dans les rues de Bombay avec le mendiant boiteux, sur laquelle s’ouvre son film suivant, Salim Langde Peh Mat Ro (Ne versez pas de larmes pour Salim le Boiteux, 1989), est un fin pastiche de la mise en scène des chansons dans le cinéma polaire.

Autre diplômé de l’école de cinéma, Ketan Mehta, utilise les conventions du cinéma commercial pour les bouleverser de façon étonnamment inventive. Dans Mirch Masala (Épices, 1986), le chef de la police qui arrive au village, entouré de sa cour et s’attendant à ce que toutes les femmes soient à sa disposition, fait écho aux méchants du cinéma hindi. Le film est volontairement tourné et structuré à la manière d’un film populaire, mais comporte un coup de théâtre qui en fait une satire. La rage gronde sous les costumes et les couleurs magnifiques, avant d’exploser dans le dénouement qui voit la femme devenir une puissante figure semblable à Durga1. L’héroïne de May Memsaab (Madame Illusion, 1992), d’après Madame Bovary de Flaubert, est un personnage tout aussi mémorable. Elle incarne les besoins, les rêves et les désirs des femmes, trop longtemps refoulés, jamais exprimés. Là encore, Mehta a recours aux chansons, qui font tellement partie intégrante du cinéma populaire, mais la manière dont elles sont visualisées n’a rien à voir avec le cinéma commercial. Le fou boiteux tient le rôle du chœur des chansons du cinéma hindi. ; les millions de roses déversées sur Maya par son amant, et sur lesquelles elle s’étend dans un voluptueux abandon, sont un pied de nez aux extravagances du cinéma populaire.

Tandis que Ketan Mehta accroît sa conception du cinéma et les budgets de ses films, d’autres réduisent leur vision et leur forme. Buddhadeb Dasgupta est passé la contestation sociale à la contestation politique, puis à l’analyse des rapports humains pour aboutir au rêveur solitaire perdu dans ses visions. Son style a suivi une évolution semblable pour devenir aujourd’hui minimaliste et quasi poétique Charachar (l’Abri des ailes, 1994). Ce film rappelle parfois l’œuvre d’Aravindan dont le personnage principal est souvent un visionnaire mystique, type de personnage qu’il disait avoir souvent rencontré dans la vie. Aravindan était le vrai poète du cinéma indien. Étrangers à toute école ou toute théorie, ses films sont lyriques, contemplatifs, d’une poésie ambiguë, comportant néanmoins des allusions à la vie, la littérature et la politique.

Le cinéma de Mani Kaul est aussi contemplatif, bien que le point de départ soit une œuvre littéraire, indienne ou européenne. Il est parvenu à un style unique, qui rappelle le lent déroulement d’un raga indien, sans l’allégro final. Il semble chercher un équivalent cinématographique au raga par l’improvisation sur un thème, l’observation des personnages selon divers points de vue, forçant le spectateur à regarder en lui-même tandis qu’il regarde le film, comme lorsqu’on écoute un morceau de musique ou que l’on contemple un tableau.

Adoor Gopalakrishnan et Kumar Shahani s’intéressent tous deux aux idées, mais de manières totalement différentes. De même que Kaul, Mirza et d’autres diplômés de l’école de cinéma, ils imprègnent leurs films de leur formidable connaissance du cinéma et leur œuvre est le résultat d’une très grande réflexion. Leur utilisation du son, de la musique, leur façon de filmer donnent à leurs films richesse et densité.

La richesse du thème, plutôt que su style, caractérise l’œuvre de nombreux cinéastes qui n’ont fait vœux d’allégeance ni à l’école du réalisme documentaire, ni à la vision unique et très personnelle d’une petite minorité. Les femmes cinéastes Aparna Sen, Sai Paranjpye, Kalpana Lajmi, Aruna Raje, Bijoya Jena font appel à toute une gamme de sujets pour leurs films. Elles ont principalement en commun une approche humaniste et une grande sensibilité dans le traitement des émotions. Les thèmes qu’elles abordent ou les positions qu’elles prennent face à certaines questions, ne dénotent pas une attitude « féministe ». Ce qui ressort de leurs films, ce sont les évolutions de la société, de la famille, des rapports humains, plutôt que la condition des femmes en tant que telle. Es bouleversements subis par les individus et les structures familiales en raison du lent passage d’une société féodale à une société moderne apparaissent dans von nombre de films réalisés par des hommes comme par des femmes. Un doux humanisme règne sur leur œuvre.

Le talent abonde parmi les nombreux cinéastes sortis de l’école de cinéma, de cet environnement nouveau qui leur a permis de faire leurs films. Du nord-est de l’Inde avec Aribam Shyam Sharma et Jahnu Barua pour chefs de file, à Nirad Mahapatra et aujourd’hui Susant Misra avec son premier film Shadows of the Rainbow (Ombres de l’arc-en-ciel, 1995), jusqu’à l’Andhra Pradesh au sud de l’Inde, où B. Narasinga Rao défie les lois du mercantilisme dans lequel se noie le cinéma telugu, les cinéastes parviennent à financer des « petits» films. L’assiette de production s’est élargie, mais la mentalité qui prescrit la simplicité et l’austérité subsiste. Étant donné la situation apparemment immuable de la distribution, les producteurs privés ne sont pas prêts, comme les institutions étatiques, à risquer plus que le strict minimum pour la réalisation d’un film. Il est actuellement peu probable qu’un film comparable, par sa vision et sa dimension, à Adieu ma concubine, par exemple, voie le jour en Inde.

Notes :

1Divinité hindoue, Durga est une forme particulière de Parvati, soeur de Vishnu. Elle apparaît aussi sous les traits de Kali, la destructrice. (N.d.T.)

Remerciements à Aruna Vasudev et à la Cinémathèque française .

Ketan Mehta, « Maya Memsaab » (bande annonce), 1992

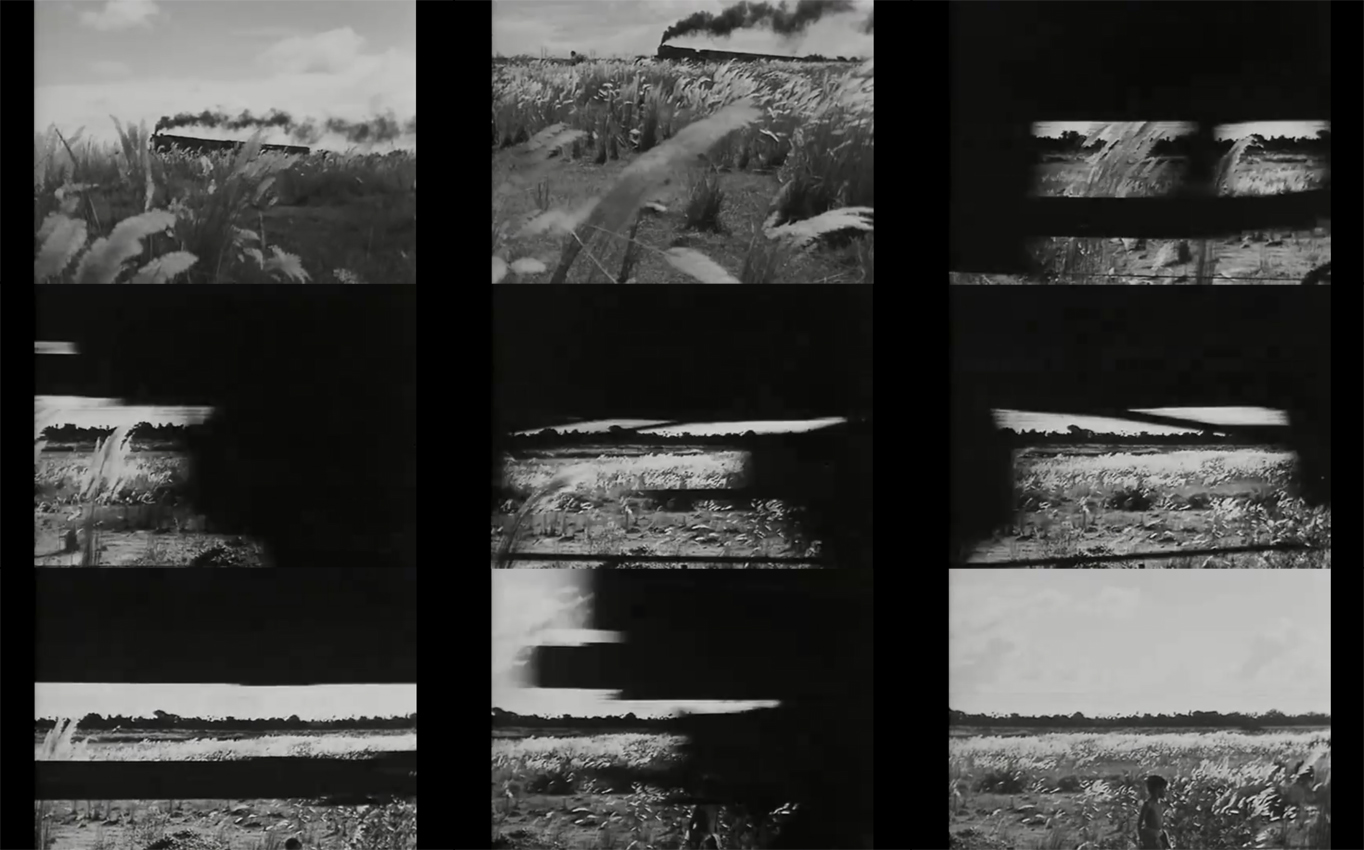

Utpalendu Chakrabarty, Chockh (extrait), 1983