Suite à la projection des court-métrages de Johan van der Keuken Un moment de silence (1963) et On Animal Locomotion (1994), dans le cadre de la programmation cinéma « Voyages dans la Cité », ce texte autobiographique montre son approche très personnelle de la photographie et du cinéma et surtout les rapports qu’il établit avec les deux pratiques dès qu’il a commencé à travailler avec l’image : « Je me suis aperçu que ma manière de penser est très binaire : « et/et » plutôt que « ou/ou » : l’intérieur et l’extérieur, les êtres et les choses, le nord et le sud… Binarité qui incite au montage. »

Entre douze et dix-sept ans, je suis devenu photographe tout en bricolant avec le matériel dont je pouvais disposer plus ou moins au hasard. En 1955, j’ai publié mon premier livre, Wij zijn zeventien [Nous avons dix-sept ans], un portrait en trente photographies d’un groupe d’élèves dont je faisais partie à Amsterdam. En 1957, il a été suivi par Achter Glas [Derrière la vitre], un livre romantique paru alors que j’étudiais déjà à l’IDHEC à Paris. J’avais abouti à l’IDHEC parce qu’il n’existait pas alors de bourses pour étudier la photographie, comme c’était le cas pour le cinéma. Le cinéma, c’était plus sérieux.

Je ne savais pas grand-chose sur le cinéma. Je connaissais le Dreigroschenoper [L’Opéra de quat’sous] de Pabst, Quai des brumes de Carné, Nanook of the North de Flaherty et quelques films poétiques de Hollandais spécialisés dans le documentaire. Ce qui était visuellement provocant, je l’assimilais à l’art photographique ; c’est ce que je voulais poursuivre. Le reste — l’organisation des événements, des choses, des hommes, l’organisation de la production — me convenait moins.

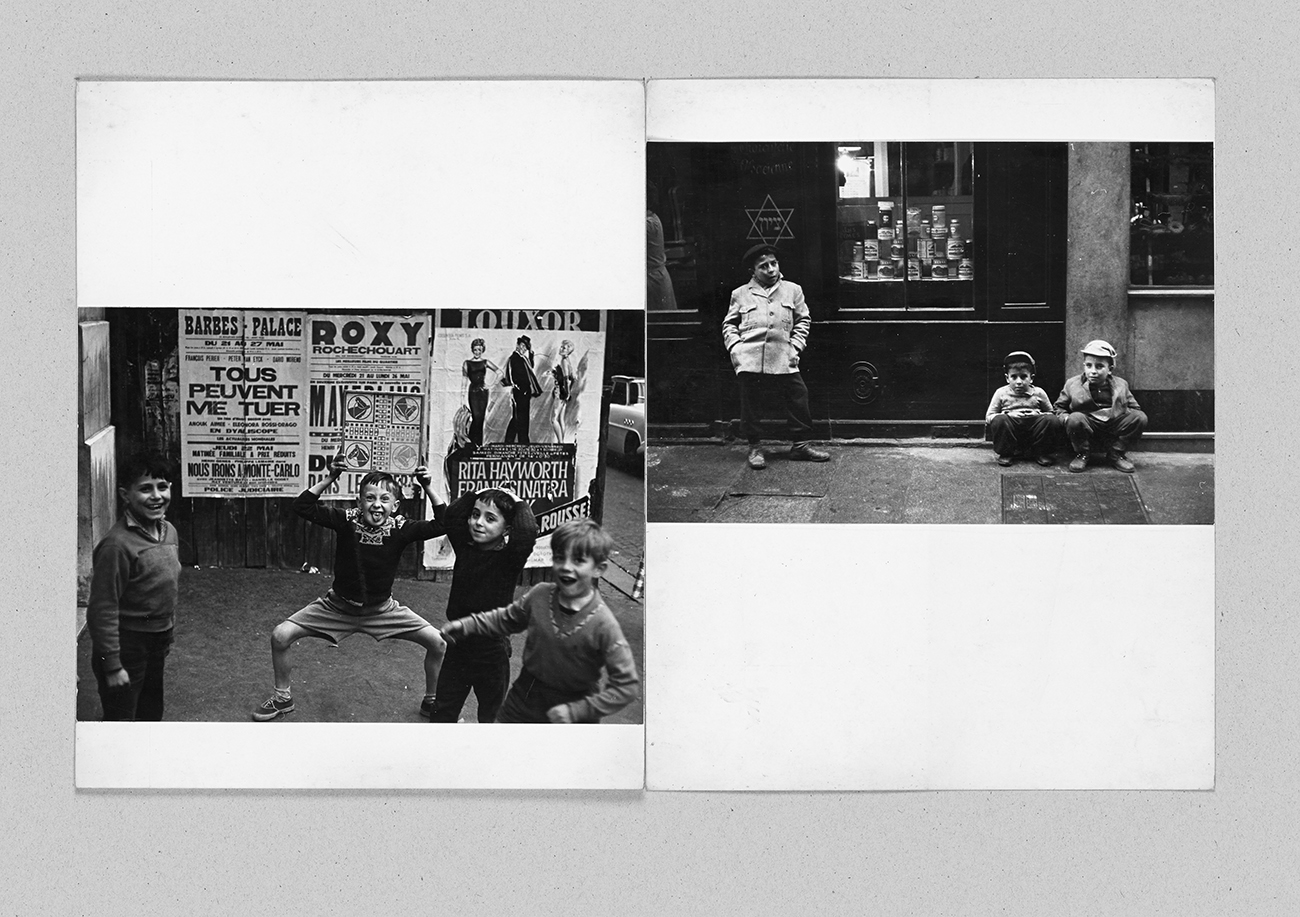

Johan van der Keuken – Boulevard du Temple (1956-1958), in Paris mortel retouché / Van Zoetendaal Publishers 2013

Ce qui, aujourd’hui encore, compte toujours autant pour moi, c’est la matière purement visuelle, ou plutôt sensorielle : l’image et le son. C’est le noyau autour duquel tout tourne. Le premier tour de la spirale qui se développe autour de ce noyau, c’est le montage, le processus qui consiste à démonter et à recombiner des (impressions) perceptions pour en faire un discours visuel, un objet dans le temps. Reconnaître ce premier tour de la spirale me faisait supposer l’existence d’autres tours, d’enchaînements de problèmes dont je ne voulais pas encore m’occuper, mais que, par la suite, j’allais aborder film après film : quelle place faut-il donner dans un film au message, au motif, par rapport à l’énergie purement sensorielle que l’on poursuit? (Car on s’aperçoit, dans la pratique, qu’il est difficile de trouver un principe formel pour le montage, si l’on ne dispose pas d’un tel motif.) Comment peut-on formuler le contenu d’un film en termes de durée, de mouvement, de cadrage? Comment l’approcher plastiquement et musicalement sans tomber dans un impressionnisme superficiel? Comment créer une composition autonome qui montre néanmoins un point de vue précis sur les faits? Comment représenter un espace vécu sur une surface plane? Comment introduire un texte dans cet ensemble, et à quelle signification celui-ci se réduit quand le regard devient plus politique ?

Quelles tensions sont possibles entre le texte et l’ensemble des signes visuels? Quand un acteur fait son entrée, comment parle-t-il, comment se déplace-t-il, comment se situe-t-il dans l’espace? Et si, à travers tous ces mouvements, on en vient à rencontrer un récit, ce récit se situe-t-il à la surface du film ou dans ses couches profondes? Existe-t-il en des fragments d’anecdotes déchirées ou se projette-t-il dans les trous, les images manquantes du film, comme une absence active ?

Ces interrogations, ce voyage à travers les tours d’une spirale, je les ai conduits jusqu’à aujourd’hui. Les problèmes que je n’ai pu résoudre il y a trois ans, je les reprends de nouveau dans le film que je suis en train de faire; les problèmes d’une année se retrouvent de nouveau l’année suivante. Ainsi, mon approche est changeante, tantôt abstraite, tantôt figurative. Se poser des questions et chercher des réponses vont de pair avec la découverte de la vie.

En ce sens, je suis un autodidacte. L’IDHEC ne visait pas à poser des questions, mais plutôt à transmettre les valeurs et les techniques d’un système. Un système qui ne me convenait pas vraiment, parce qu’il était fondé sur le théâtre, la littérature et la production industrielle.

J’avais été formé par la tradition de l’œil vagabond et solitaire — un mythe que j’avais fait mien depuis mon adolescence. Je flânais entre dix-huit et vingt ans dans Paris. Je manquais les cours de l’école du cinéma quand je pouvais, je faisais de la photographie. Je tentais de traiter ce grand thème de l’homme dans la métropole, et luttais pour en tirer quelque chose de personnel. J’avais déjà bien étudié le travail de Cartier-Bresson (je l’étudie toujours). J’étais plus ou moins familiarisé avec Izis, Doisneau, Bishoff, Brassaï, Seymour, Capa, Haas, Ronis, Roitier, Emmy Andriesse, ainsi qu’avec les Américains qui travaillaient avec la lumière existante. J’avais été stimulé par Ed Van der Elsken : par le courage avec lequel il se mettait en scène comme l’observateur de son propre entourage, par la manière dont il cassait l’attitude objective et sociologique du reportage et par sa façon de traiter la couleur noir.

J’avais été influencé par l’album de photographies intimistes de René Groebli, The Eye of Love, où il montrait comment on peut créer une continuité avec un minimum d’informations et de commentaires. Et maintenant, à Paris, j’étais frappé comme par un coup de poing par le New York de William Klein : personne n’avait parlé encore aussi directement — il y avait là une occasion de briser le mur de la culture. Il y avait d’autres influences : le solo de John Coltrane dans Straight, no Chaser sur le disque de Miles Davis intitulé “Milestones” ; ce solo nous faisait découvrir les intestins de la musique. Avant, il y avait déjà eu Parker et d’autres musiciens de be-bop ainsi que des tableaux que j’avais vus depuis quelques années dans les musées d’art moderne.

Le résultat a été mon livre, Paris mortel, la dernière œuvre importante d’une période où je me développais comme photographe et ne me considérais pas encore comme cinéaste. Après la période d’introversion de ma jeunesse à Amsterdam, celle-ci était marquée par une forte confrontation avec le monde extérieur : Paris, dans les jours qui ont suivi la période coloniale, la tentative de putsch de Massu et Salan en Algérie, la venue au pouvoir du général de Gaulle. Le jeune garçon que j’étais se sentait perdu dans cette période mouvementée et essayait de la comprendre. Le livre ne devait sortir que cinq années plus tard, en 1963, dans une édition à tirage limité, mais après quatre versions que j’avais dû faire entre-temps. Ce délai m’a permis de laisser émerger ce qui m’était personnel parmi toutes ces influences. Les tensions dans le monde extérieur fragmenté et le monde intérieur somnolent étaient résolues par le choix assez équilibré d’un petit nombre de photographies. L’explosion, la tourmente et l’isolement étaient exposés un peu plus calmement sur une surface plane. Paris mortel se situe pour moi dans la même perspective que les films que j’allais réaliser par la suite. Il y a dans ces films, à côté d’une forte préoccupation formelle, presque toujours le contact direct avec les gens, la confrontation avec les circonstances, les échanges émotionnels entre celui qui voit et celui qui est vu, et souvent une résistance, un dégoût presque, à braquer la caméra sur quelqu’un. À la fin des années cinquante et au début des années soixante, la photographie avait pour moi cette dimension de la lutte et de l’action, de l’intervention sociale et d’un contact d’une grande intensité qui m’est apparu moins nécessaire au fur et à mesure que j’avais appris à filmer et que la caméra a fait partie de mes jeux et de mon corps, comme, avant, l’appareil photographique.

J’ai conservé mon amour instinctif pour la photographie, mais cette passion est devenue plus douce, plus nourrie de réflexion. J’ai cessé d’être démonstratif dans mes images; j’y prends des notes sur la vision en elle-même : combien de choses peut-on voir dans très peu de choses, comment effectuer un cadrage qui laisse percevoir ce qui est en dehors du cadre, comment faire de la couleur par des glissements du blanc au noir, comment représenter des objets de façon douce mais non fade, comment les éclairer ? À quel endroit précis le photographe doit-il se situer? Les personnages qui peuplent mes films sont ici plus rares et plus calmes; ce sont souvent des personnes qui me sont proches ou bien que je connais déjà pour les avoir filmées. La photographie ne vit plus pour moi sous le signe de la conquête. Ses découvertes modestes nourrissent mes films. Mais elle représente aussi Les Vacances du cinéaste (titre d’un film que j’ai réalisé en 1974). Je n’en dépends pas pour gagner ma vie et cela la rend moins contraignante, car, pour le photographe, l’aspect économique est encore plus important que pour le cinéaste : il n’est presque jamais maître de ses images.

Mon apprentissage du tournage dans les années qui ont suivi l’IDHEC a aussi beaucoup à voir avec la photographie. Le cinéma n’est devenu mon moyen d’expression qu’à partir du moment où j’ai enlevé la caméra du pied et quand j’ai osé filmer à hauteur des yeux et à bout de bras; quand j’ai commencé à inclure dans le flux des images ce qui à chaque instant se présentait à mes yeux, et à le mêler à mes idées préalables; quand j’ai commencé à improviser, à penser à travers les images qui sortaient toutes seules de la réalité, à illuminer les objets et les personnes avec une ou deux petites lampes comme je l’avais fait avec la photographie; quand j’ai commencé à prendre de la distance par rapport au naturalisme théâtral, au jeu d’imitation qui dominait et domine encore le cinéma; quand je me suis défait de cette contrainte pesante de la production et que j’ai pu, plus librement, éprouver le plaisir de faire des images; en somme, à partir du moment où j’ai osé définir le cinéma comme un art plastique. Pendant quelque temps, j’ai été néanmoins gêné par le qualificatif « film-de-photographe » qu’on accolait parfois à mon travail. Depuis que l’émancipation de la photographie (assez paradoxalement due en partie au fait qu’elle a été admise parmi les arts capitalistes qui se vendent dans les galeries) et que l’idée de combinaison des médias ont progressé, cela ne me gêne plus. « Film-de-photographe » : qu’y a-t-il de plus palpitant que la presque immobilité, que la réalité très visiblement découpée par un cadre qui est presque définitif, mais qui éclate au dernier moment, en haut, en bas, sur les côtés, vers d’autres visions? La photographie ne peut pas faire cela. Seul un moyen d’expression animé peut montrer l’immobilité et le retour vers le mouvement.

En 1978, à Amsterdam, s’est tenue, dans le musée municipal, une rétrospective sur la photographie néerlandaise des trente dernières années. Cette exposition a permis de remettre en avant, après des années de silence, mon travail photographique. En 1980, ce même musée a présenté une sélection de mes photographies depuis 1955. Cela m’a incité à m’occuper de nouveau de la photographie de façon plus suivie. Je me suis seulement senti limité par la difficulté de filmer et de photographier en même temps. Même si photographie et cinéma sont parents, la conception du temps et la façon de penser dans le temps sont très différentes, peut-être même opposées. Pendant le tournage, on pense constamment : comment puis-je continuer, quel son, quel texte, quelle musique, quelle action, quel objet puis-je associer à l’image? Comment vais-je lier tout à tout? Le film, il me semble, fonctionne surtout par expansion. Quand on prend des photos, on pense : comment vais-je représenter un ensemble en une image? comment détacher cette seule image de toutes les autres? Comment figer le tout? La photographie fonctionne essentiellement par réduction.

Je me suis aperçu que ma manière de penser est très binaire : « et/et » plutôt que « ou/ou » : l’intérieur et l’extérieur, les êtres et les choses, le nord et le sud… Binarité qui incite au montage.

Deux éléments se confrontent et fusionnent en un seul concept, alors que leur lutte ne finit jamais : l’homme projeté sur la surface plane reste aussi l’homme qui se dresse contre la surface plane. Résoudre ce conflit en une unité de vision tout en le gardant vivant est une contradiction avec laquelle le cinéma parvient manifestement à vivre. Il est plus difficile pour le photographe de montrer le montage dans sa phase active en une seule image. Si tel est le but recherché, photographier est plus difficile que filmer, car on doit le faire avec peu de moyens.

Après des années de cinéma, l’idée de l’image unique s’est peu à peu estompée dans mon esprit. En fait, la réalité semble autant être masquée que dévoilée par elle. Une seconde de film contient souvent plusieurs photogrammes chargés de sens. Ainsi, le choix de la seule vraie photo, voulue par moi, devient problématique. La mise en train du photographe, la volonté d’agir au juste et unique moment, donnent à la photo une force que ne possède pas le photogramme cinématographique, lequel est déterminé par davantage de circonstances arbitraires. Mais une fois admis l’arbitraire, celui-ci menace l’image unique qui n’est peut-être qu’une image idéaliste, une image née de la peur de la chute libre dans le réel : une image absolue qui rappelle tous les mouvements chaotiques à l’ordre.

Ainsi, la domination de l’unique est brisée. Deux ou plusieurs images sont possibles. Le moment qu’on cherche est invisible, il se cache entre deux moments invisibles. Le temps ne s’arrête que devant l’œil spirituel.

Peut-être que je photographie parce que le temps passe trop vite et peut-être que je filme parce que le temps me manque. Cette année, je fais un film qui s’appelle LE TEMPS. Il n’y a pas seulement le temps, il y a des strates de temps. Nous en parlons comme si c’était quelque chose, mais en fait ce n’est rien. Pourtant, nous avons à l’intérieur de ce rien un corps. Comment le nommer ?

Johan van der Keuken, 1984

Cet article est extrait de l’ouvrage Johan van der Keuken, aventures d’un regard, édité par Les Cahiers du Cinéma en 1998. Le magazine remercie Monsieur Pieter van Huystee, ainsi que les éditions Van Zoetendaal / The estate of Johan Van der Keuken

Paris mortel retouché

Johan Van der Keuken. Aventures d’un regard