— How long did it take you to make that picture, Mr. Winogrand ?

— I think it was a hundred and twenty-fifth of a second.

Je souhaite analyser ici la nature du regard photographique en prenant l’exemple d’une expérience limite, celle de Garry Winogrand, probablement le photographe américain le plus marquant des années 1960. Ce travail se poursuivra ultérieurement par une étude de la notion de distance chez les deux prédécesseurs de Winogrand, qui furent eux aussi des initiateurs d’une rupture du regard photographique, Walker Evans et Robert Frank.

Garry Winogrand, New York, vers 1962. The Garry Winogrand Archive, Center for Creative Photography, Université d’Arizona, © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Le regard en photographie

Comme l’ont bien vu certains critiques, la photographie est avant tout un regard paradoxal 1. Paradoxal d’abord car elle se donne pour un regard humain (ou trace d’un regard humain) alors qu’elle est regard de machine. Paradoxal ensuite car son regard appartient en grande partie au monde [Dubois, p.169]. Paradoxal enfin car elle n’est pas résultat d’un faire (le regard du peintre ne s’appréhende qu’au travers d’une œuvre entièrement composée), mais trace d’une réaction d’un coup à l’information lumineuse qui vient frapper l’émulsion [Dubois, p.158]. Il convient donc de parler de regard photographique et de garder en mémoire qu’en dépit de la référentialité, toujours présente 2, la photographie est distance, rupture, comme le pressentait déjà Walter Benjamin dans sa définition de l’aura 3.

Le regard photographique, différent en cela d’autres formes de regard médiats, est un arrachement et, comme le regard humain, une mise en contiguïté, une opération relationnelle (voir, c’est choisir et relier), mais stabilisée, ossifiée, alors que le dispositif œil/cerveau recompose en permanence la perception 4. D’où l’inquiétante étrangeté qui se dégage des images de photographes acceptant pleinement cette logique, au risque de se perdre dans cette subversion esthétique. Car l’enjeu n’est plus un art dont la fonction serait de faire advenir par la présentation un être dans sa plénitude. Dans les travaux les plus radicaux, la question de la vérité ne se pose plus. Le critère serait plutôt l’efficacité à ne pas être là où on l’attend, ou ce que, à défaut de mieux, j’appellerais, à dé-plaire : à défaire l’équilibre, à violenter le spectateur, à le provoquer en permanence, en lui refusant tout plaisir. Point d’émotion esthétique donc (le beau, le sublime, l’harmonie, tous ces mots sont bannis), point de jouissance physique, mais plutôt une frustration permanente, une épaisseur qui est refus, déni d’interprétation, bien loin du mystère romantique. Car, aux antipodes d’un Weston ou d’un Cartier-Bresson, les images de ces photographes ne cachent rien, découragent la lecture (symbolique ou autre). Peut-être confirment-elles la conclusion que tire Jean-Marie Shaeffer de son analyse de la photo-graphie : « La photographie. . . dans ses meilleurs moments, ouvre l’horizon d’un réel enfin « profane », qui se contente d’être ce pour quoi il se donne, sans promesse d’un ailleurs qui serait plus fondamental. . . . Une image où il y a à voir, mais rien ou si peu à dire. » [Shaeffer, p.212.]

Garry Winogrand, Richard Nixon Campaign Rally, New York, 1960. Garry Winogrand

Archive, Center for Creative Photography, University of Arizona, © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Winogrand l’explorateur

Garry Winogrand (1928-1984) est un excellent exemple de ce regard expérimental, toujours à la limite du champ, prenant tous les risques, explorant toutes les solutions, allant avec courage jusqu’à l’impasse, et posant ainsi la question de la valeur en photographie. Extrêmement prolifique pendant toute sa carrière (et incapable de sélectionner dans son travail), Winogrand atteint, à la fin de sa vie, des sommets : il laisse à sa mort 2500 rouleaux non développés et quelque 9000 rouleaux non triés 5. C’est un peu comme si l’issue logique de sa position radicale vis-à-vis de la photographie était de laisser le dispositif photographique fonctionner tout seul, l’expérience se continuer sans pilote, en une essence de regard purement photographique libéré du regard du photographe. Court-circuitant le choix, le tirage et jusqu’au développement (il ne reste que l’image latente), le mouvement s’emballe et abolit la photographie (disparition de toute « énonciation ») même s’il reste un mode de vie et d’expérience pour un individu : « [his] ambition was not to make good pictures, but through photography to know life » [Szarkowski, Figments, p.41].

Aussi Winogrand l’expérimentateur, est-il toujours sur le fil du rasoir, refusant toute image qui pourrait le satisfaire pleinement, c’est-à-dire qui répondrait à des critères d’harmonie et de sens et qui endormirait son œil et l’intellect du spectateur. Il ne prend donc pas les images mais s’en déprend et déclenche, non quand les choses se mettent en place (par la volonté du démiurge ce serait la position de Cartier-Bresson par exemple), mais lorsqu’elles sont sur le point de se dé-mettre. Mais cela, il ne peut le prévoir (ou le prévisualiser comme disent les photographes). Sa photographie ne peut être planifiée : elle échappe au photographe.

Définir un style dans ces conditions est donc difficile, d’où la remarque d’un critique, Michael Edelson, qui déclarait avoir vu de meilleures images dans les poubelles de l’agence Associated Press [Szarkowski, p.33]. Car, contrairement au photographe de presse qui cherche l’instant décisif, l’instant qui résume, Winogrand prend le moment où les choses ne sont pas encore abouties ou déjà passées. On peut cependant avancer deux continuités (ou récurrences) : la contiguïté, souvent saugrenue, qui résulte de la coupe spatio-temporelle ; et le regard intradiégétique comme guide et structure de l’image 6. L’analyse pourtant devra se limiter au niveau formel (« ce à quoi ressemble le monde une fois photographié » pour reprendre un de ses plus célèbres aphorismes). Car, en dépit d’un humour permanent et parfois noir, l’essentiel de son travail échappe à l’interprétation symbolique. Il n’est ni descriptif, ni constatif non plus. Il est simplement (?) un regard photographique qui se met en scène.

La rencontre du parapluie et de la table de dissection

L’œil photographique, c’est le cadre, mais un cadre compris comme à la fois lieu et moment (étalé sur plusieurs temps successifs : prise, tirage, recadrage, « monstration »). Il est mise en relation d’un œil et d’un membre (doigt) par un dispositif. La photographie, depuis son invention, joue pleinement de cette relation fondatrice. Surréaliste avant la lettre, elle est devenue symbole de la révélation des bizarreries du monde, autre manière de louer encore et toujours la création (divine), source infinie d’étonnement. Point de visée théologique pourtant chez Winogrand. Là où d’autres photographes essaient, avec un médium qui donne l’illusion du monde, de prouver qu’ils sont bien créateurs, c’est-à-dire que leur œil est un regard (original), Winogrand, lui, produit des images de transformation (comme on dirait de synthèse) qu’il est impossible de voir dans la réalité (du visuel visible). Son cadre opère une césure d’avec cette réalité, nie la référentialité. Tout naturellement son lieu de travail privilégié est la rue, les attroupements, les réceptions, lieux de flux (car l’appareil peut y trancher à l’infini alors que le cerveau, perçoit toujours la dynamique) et de proximité (le corps du photographe est intégré à la scène : l’œil n’y est pas celui du voyeur mais s’avance, démasqué, à ses risques et périls).

Quant au dispositif, Winogrand le veut large et souple, englobant : grand angle, pellicule très rapide (sensible), donc adaptée à toutes les situations, absorbant les écarts de contraste, et permettant de grandes vitesses d’obturation (réduisant la durée à l’instant). Il ne reste plus qu’à trouver la bonne distance : pour le photographe comment placer son corps et son œil pour que l’on y voit quelque chose ; pour le spectateur comment regarder cette image pour pouvoir la voir.

Garry Winogrand, Statue of Liberty Ferry [Ferry de la Statue de la Liberté], New York, vers 1968. The Garry Winogrand Archive, Center for Creative Photography, Université d’Arizona, © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Winogrand excelle dans cet exercice de contiguïté qui ne cache ni message ni grand discours cohérent sur le monde, pas même une déification du hasard sauf à procéder, sur telle ou telle image, à quelque interprétation symbolique, mais non pertinente. Certes la critique sociale n’est pas absente. Dans Circle Line Statue of Liberty Ferry, New York, 1971, les deux personnages centraux, appartenant à la bourgeoisie, sont comme hors de l’image, coupés, par le vêtement strict et la position centrale dans l’espace, d’une plèbe bariolée qui les encercle [Figments, p.139]. De même, le gag visuel apparaît çà et là : un chien en tient un autre en laisse ; un Boeing 727 est comme accroché à la dérive d’un Boeing 747 ; au zoo de New York, un loup blanc se dirige vers un couple qui lui tourne le dos [Figments, pp.88, 219, 130]. Zoos et aquariums sont d’ailleurs des lieux d’infinies possibilités pour ces confrontations bizarres entre humains et animaux. Dans le même ordre d’idée on verra le pictogramme d’un avion se diriger droit vers la tête d’un militaire, ou le nez d’un avion « pointer » par la fenêtre d’une salle d’embarquement en pleine nuit [Figments, pp.197, 201]. Cependant, les effets sont limités, presque anecdotiques et ne constituent en rien une cohérence visuelle du regard.

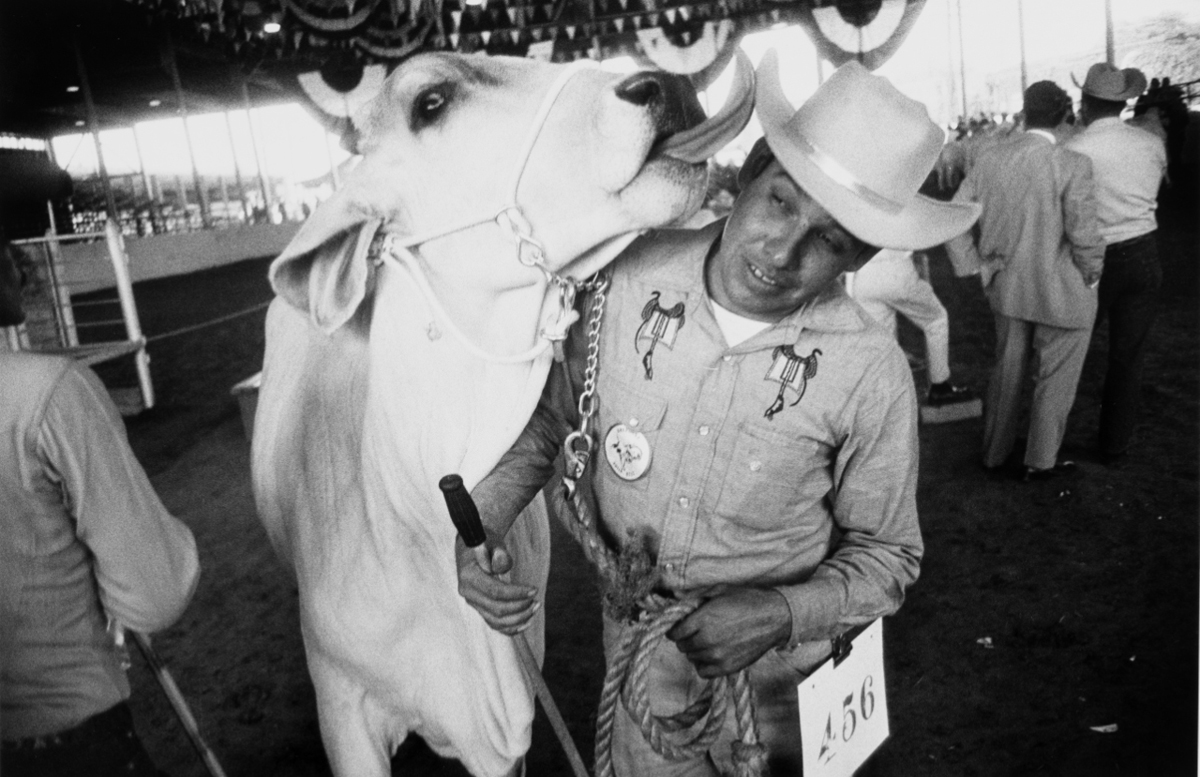

Garry Winogrand. Foire-exposition du Texas, Dallas, 1964 © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Celle-ci est en revanche à rechercher dans l’expérience même de la contiguïté et dans l’exploration des correspondances formelles. Deux rhinocéros du zoo de New York se frottant la tête répondent aux lunettes noires d’une femme au premier plan ; trois bœufs côte à côte évoquent bien sûr trois cowboys accroupis au premier plan ; les pattes arrières d’un phoque renvoient à l’oiseau en vol dans le coin gauche de l’image et l’ombre de la voiture du photographe duplique, au premier plan, la colline à l’horizon [Figments, pp.121, 122, 140]. L’œil explore les formes du monde sans autre finalité que l’exploration. Il y découvre aussi qu’il n’est pas maître du jeu. Le regard est bien photographique, et il se met en scène. Dans Dallas, 1964, comme dans Apollo 11 Moon Shot, Cape Kennedy, Florida, 1969, l’appareil photographique, présent dans l’image, se retourne sur lui-même [Figments, pp.137, 153]. Dans la première image, la carte postale du bâtiment d’où a tiré Oswald, qui est situé derrière Winogrand (le doigt de la femme pointe dans cette direction), est le contrechamp de la scène [Figments, p.33] 7.

Garry Winogrand. Dealey Plaza, Dallas, 1964 © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Dans la seconde, le retournement est marqué par la femme au premier plan qui photographie en direction du photographe et lui renvoie en quelque sorte sa balle. La contiguïté signifiée d’espaces irréconciliables dans la réalité, dont la réunion est visuellement choquante (on ne peut à la fois regarder et voir d’où l’on regarde), agit ici comme pour déposséder un peu plus le photographe de ses « droits ». Dans Untitled, c. 1963, la contiguïté va plus loin encore, avec une figure fréquente chez son ami Friedlander mais plutôt rare chez lui, lorsqu’il superpose le corps blanc d’un cétacé dans un aquarium et la raclette noire du préposé chargé de nettoyer les vitres du dit aquarium [Figments, p.127]. Il y a littéralement surimpression des surfaces (la vitre) et labilité (ça glisse), instabilité d’une configuration qui ne signifie qu’elle-même, c’est-à-dire, étant une image, le regard.

Garry Winogrand, New York Aquarium, Coney Island, 1967 © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Winogrand a d’ailleurs toujours été obsédé par l’équilibre, au sens bien sûr de composition, mais aussi de figuration de l’équilibre instable de flux immobilisés par le regard photographique, pétrifiant 8. Cela se manifeste dès ses premiers clichés, vers le milieu des années 1950. Ce sont des ballons saisis en plein vol, des équilibristes de cirque ; plus tard un poisson, jeté par un pêcheur tel un oiseau, une plongeuse dans un motel de Las Vegas, une petite fille descendant d’un taxi et suspendue sur le seuil de la voiture, et bien sûr toutes les images au flash [Figments, pp.45-47, 143, 141, 228, 159-66]. Le travail sur les réceptions (Public Relations) s’explique en effet par cette volonté de tester des juxtapositions purement photographiques en immobilisant les gestes et les expressions, les glaçant. Ainsi nous sont données des situations qui, pour extraites de la réalité (réelle si je puis dire) qu’elles soient, n’en sont pas moins radicalement coupées de l’image construite par le regard humain (et le cerveau). À la limite, elles conduisent à l’horreur : les visages grimaçants, ou le rire de cette femme appuyée à l’épaule de son cavalier et dont on ne peut décider s’il est un rire à gorge déployée, ou le mouvement d’un grand félin sautant sur sa proie [Figments, p.68] 9. Ainsi, le regard de l’appareil construit-il une vision opposée à l’ontologie temporelle de l’image photographique 10. En scrutant les équilibres instables (tout à l’opposé de la stabilité de l’architecte Cartier-Bresson), et en présentant des tranches figées qui, par notre savoir du monde, nous apparaissent comme non représentatives (elles ne livrent pas l’essence de la situation ou du personnage), il nous fait voir le temps.

Garry Winogrand, Dallas, 1964. The Garry Winogrand Archive, Center for Creative Photography, Université d’Arizona © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

L’œil était dans l’image

Le second lien qui fait œuvre chez Winogrand est l’œil intradiégétique. Nombre d’images, en apparence banales, n’ont d’autre intérêt que celui-là. Je vois même dans la présence répétée de ces regards une sorte d’effet scotophorique car le regard est à la fois matérialisé dans l’image par un point noir (la pupille), un trou, une absence, qui littéralement troue l’image, la perce et me perce 11. Ou, devrais-je dire, me point. Il y a là, en effet, du punctum comme l’écrivait Roland Barthes dans sa fameuse définition [Barthes, pp.42-49, 71]. Ce point change ma lecture, me poigne et vient bousculer les autres perceptions et lectures, le studium. Mais Barthes faisait du punctum une sorte de signe d’une subjectivité totale (« donner des exemples de punctum, c’est, d’une certaine façon, me livrer » [Barthes, p.73]) car il s’intéressait à des images isolées. En revanche, il me semble qu’à envisager l’œuvre de Winogrand (ou d’un autre) dans sa globalité, il est possible d’élucider ce punctum avec un minimum d’objectivité.

Garry Winogrand, Metropolitan Opera, New York, vers 1951, Garry Winogrand Archive, Center for Creative Photography, University of Arizona © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Chez Winogrand, l’image est un échange de regards, un œil à œil comme l’on dirait un face à face. Premiers concernés hommes et femmes (l’homme étant parfois le photographe) dont les regards se croisent, rebondissent, s’affrontent. L’évolution est ici assez nette. À ses débuts, dans les années 1950, on sent encore chez lui un contenu thématique chargé (le désir, le mépris, l’étonnement) que l’on retrouve brièvement dans sa dernière période. Dans les différentes images faites à l’El Morocco, en 1955, comme dans celles de Public Relations, s’installent ces réseaux de regards [Figments,pp.67, 72, 53]. Par exemple dans la photographie reproduite à la page 72 de Figments où deux hommes assis face à face discutent alors qu’à la même table un autre homme, assis à droite, regarde le coin supérieur gauche de l’image (par-dessus) la tête de son voisin que nous voyons de dos, et est lui-même objet du regard de sa voisine de droite, placée au centre de l’image. Les hommes sont occupés (par la parole et le regard), leur attention mobilisée par autre chose, la femme s’ennuie et le regard qu’elle jette sur son voisin est bien peu amène. Dans New York City, c. 1982-1983 trois femmes emmitouflées au milieu de la foule des rues jettent un regard hautain et méprisant à celui qui vient de les (sur)prendre. Dans New York City, c. 1981-82, une jeune femme que son ami est en train d’embrasser lance au photographe un regard indescriptible, douloureux et suppliant [Figments, pp.236, 246]. Dans les années 1960, en revanche, alors que son regard mûrit et s’affirme, cette charge signifiante disparaît et laisse place à une pure circulation des regards. Dans New York City, 1961 (un couple se serre la main sous le regard d’un vieux monsieur) ou dans Radio City, 1961 (un homme se dirige vers une femme adossée à un pilier), les regards, figés au moment où ils se croisent, ne sont que la charpente de l’image, les voies de circulation de l’œil du spectateur, sans autre signification symbolique. On pourrait multiplier les exemples à l’infini dans l’œuvre des années 1960-1970, surtout avec les images de femmes dans la rue (parues dans Women are Beautiful) dont la force (très inégale d’ailleurs car on sent le jugement formel de Winogrand parfois dépassé par une fascination pour « l’autre sexe ») réside dans les croisements de regards. Le regard du photographe est un protagoniste qui s’immisce dans ces réseaux qui (ne) le regardent (pas).

Garry Winogrand, New York, 1969. Collection Jeffrey Fraenkel et Alan Mark, Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco. Photo: Don Ross © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Une jeune fille qu’embrasse un jeune homme dans le recoin d’une porte s’abstrait par le regard de l’étreinte, comme cette danseuse du El Morocco lisait un message au-dessus de l’épaule de son cavalier ; alors que toute la famille regarde la trompe de l’éléphant, la jeune fille, elle, regarde le photographe d’un œil ; Ed Muskie est la cible de tous les regards et appareils photographiques lors d’un meeting à Providence, R.I., mais un personnage dans la foule fixe le photographe d’un œil, l’autre étant mi-clos ; de même à la droite du maire de New York, John Lindsay (saisi, ce n’est pas innocent, les yeux fermés) que tous fixent se tient une jeune femme noire qui regarde aussi le photographe [Figments, pp. 93, 22, 129, 167, 158] 12. Jusqu’aux animaux qui, alors que tout le monde les regarde, regardent, eux, vers l’appareil, ou le nez d’un avion qui prend des dimensions anthropomorphiques et semble dévisager l’opérateur [Figments, pp.119, 129, 201]. Le photographe et son regard sont ainsi thématisés par le regard des sujets. Tout le reste peut être confus, les parasites visuels peuvent se multiplier aux bords de l’image comme souvent chez Winogrand, notre œil s’accroche à ces regards qui l’ancrent comme des pivots et finissent par absorber toute son énergie visuelle.

De plus, les regards intradiégétiques déplacent notre attention vers la marge de l’image et écartèlent celle-ci en des directions opposées (dans New York, 1968, Minneapolis, n. d. ou Maine, c. 1980-1981) [Figments, pp. 63, 83, 87, 245]. Parfois aussi le regard photographique transparaît dans un artifice visuel comme une rampe d’escalier partant de l’objectif (Santa Monica, California, c. 1982-1983), ou, plus classique, par l’ombre portée de l’opérateur [Figments, pp.223, 199, 91]. Parfois ils sont signifiés par des jumelles, qui ressemblent à un personnage, sur la terrasse d’un aéroport, ailleurs par un photographe (et son flash) dans un « strip-tease » de Los Angeles, ou par la scène déjà évoquée prise lors du départ de la fusée Apollo 11 [Figments, pp. 218, 243, 153]. Dans cette dernière image tous les journalistes installés sur un podium suivent à la jumelle l’ascension de la fusée alors que, dans leur dos et au premier plan de l’image, une femme, caméra en bandoulière et Instamatic à l’œil, vise en direction du photographe. Cette photographie a pour centre un appareil photographique qui se superpose à un œil humain. Plus, la torsion subtile des corps qu’affectionne Winogrand (toujours le flux), leur croisement graphique, leur déploiement en deux faces (avant-arrière) complémentaires, jusqu’à l’opposition sexuelle (hommes de dos, femme la seule de l’image de face ; corps habillés des hommes, jambes et pieds dénudés de la femme), tout cela ancre le regard photographique dans un corps bien planté mais juste en train de se déséquilibrer (la jambe gauche en avant) : un lieu et un instant. À l’extrême, comme dans cette photographie de femme datant de 1961, l’œil, frôlant le cadre c’est-à-dire la lisière de ce qui fait le regard photographique, devient le point qui articule un déploiement de formes tournoyantes [Figments, p.102].

Garry Winogrand, Hard Hat Rally [Manifestation d’ouvriers du BTP], New York, 1970 © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Enfin, au cœur de cet ensemble, l’œil est métaphoriquement présent comme point de convergence de toutes les forces de l’image. L’œil est ainsi matérialisé dans la structure même de l’image. Tous les éléments tendent vers ce point qui les tient car il en est la source : le regard présentifié. Les plus célèbres photographies de Winogrand sont construites selon ce principe. Dans Dallas, Texas, 1974 (match de football), les lignes et les mouvements des joueurs convergent vers le point de contact entre la ligne blanche et les tribunes ; dans Los Angeles, California, 1969 (trois femmes croisent un handicapé profond en chaise roulante sur Hollywood Boulevard) les points de fuite et les ombres s’étirent en iris autour des trois femmes ; dans Hard-Hat Rally, New York, 1969, micros, regards et hampes de drapeau convergent de la même manière vers un ouvrier hurlant, au centre, et plus précisément sa bouche grand ouverte ; dans Forest Lawn Cemetery, Los Angeles, 1964, le centre est un trou noir dans le feuillage (alors qu’il est écrit sur le monument « The Mystery of Life ») ; et dans Huntington Gardens, San Marino, California, c. 1982-1983, c’est au contraire la lumière du soleil perçant la pénombre du feuillage qui articule l’image [Figments, pp.29, 95, Green 111, Figments, pp.142, 224].

Ainsi comprises, les photographies de Winogrand prennent une autre dimension et il est possible d’apporter une réponse partielle à la fameuse question de la bascule du cadrage (déjà pratiquée de la même manière par Robert Frank). En donnant (volontairement, on le voit sur ses planches-contact) un tour à l’appareil photographique, en lui faisant opérer une rotation sur son axe (avec un grand angulaire), il déréalise et « médiatise » bien sûr, mais surtout il recherche (et provoque) cette focalisation radiale de l’image, et la manque aussi parfois 13. En nous livrant ensemble ses échecs et ses brillantes réussites, en refusant de choisir (faisant ainsi preuve d’un vrai esprit scientifique) Winogrand, photographe s’adressant à des spectateurs d’aujourd’hui qui sont tous photographes, leur donne le sentiment de faire l’image. Nous ne sommes pas devant un tableau (tout est en place) mais devant une tentative, un essai, une épreuve. En cela son travail est le partage d’un regard (et non pas d’une vision du monde) et ne contient aucun message. Il ne renvoie qu’à l’acte photographique et à l’œil.

Cette position radicale est fort périlleuse. Car, à trop viser le centre, et à trop se mettre en scène, le regard se perd, s’abolit, implose. Robert Frank aussi, après avoir repoussé les limites du regard photographique, avait cessé de photographier à la fin des années 1950 : dans sa fable artistique, il nous raconte qu’il perd son Leica, ce qui est une manière de dire que ce qui faisait la « photographicité » de son regard disparaît alors. Winogrand, lui, se met au contraire à prendre de plus en plus en plus d’images qu’il ne regarde même pas et en 1982 achète un moteur (permettant de faire plusieurs clichés en rafale) pour son Leica. Simultanément, s’opère (au moins au niveau fantasmatique) une séparation dans son regard puisque le même jour il fait l’acquisition d’une chambre 8×10 (appareil traditionnel, très lent et totalement statique) dont il ne se servira jamais. Peut-être faut-il voir dans ces symptômes les impasses d’un regard purement photographique et la défaite de l’équilibre qu’il poursuivait entre l’éternité et l’instant infinitésimal, ainsi que le signe d’une impossibilité à réconcilier le pouvoir du monde et celui de l’homme sur le monde. Ne parle-t-il pas, à quelques jours de sa mort, de « [my] hopelessness and helplessness about the world » [Szarkowski, p.40]. Son œuvre reste tout de même une grande et belle leçon sur le photographique.

Jean Kempf

Cet article fut initialement publié dans la revue Cercles n°2, pp. 169-177, 1992. Jean Kempf est professeur de civilisation des Etats-Unis à l’Université Lumière-Lyon 2. C’est un spécialiste de l’histoire de la photographie américaine au XXème siècle. Il a notamment écrit sur la commande institutionnelle, sur les street photographers et sur les pratiques documentaires, et s’intéresse aujourd’hui à la sociologie des milieux photographiques contemporains. Il a participé à l’aventure des Cahiers de la photographie et de La Recherche photographique et plus récemment à celle de L’Amérique des images (Hazan, 2013). Il mène par ailleurs une activité personnelle de photographe.

Visuel à la Une du magazine : Garry Winogrand Los Angeles, 1980-1983 The Garry Winogrand Archive, Center for Creative Photography, Université d’Arizona © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

Références bibliographiques

BARTHES, Roland. La Chambre claire. Note sur la photographie. Paris : Cahiers du cinéma/Gallimard/ Seuil, 1980.

DUBOIS, Philippe. L’Acte photographique et autres essais. Paris : Nathan, 1990.

GREEN, Jonathan. American Photography. A Critical History from 1945 to the Present. New York : Abrams, 1984.

KEMPF, Jean. Du désir autobiographique à la fiction du désir. Teenage Lust de Larry Clark (1983) et The Ballad of Sexual Dependency de Nan Goldin (1986). Cercles 1 (1991) : 47-57.

SCHAEFFER, Jean-Marie. L’Image précaire. Du dispositif photographique. Paris : Seuil, 1987.

WINOGRAND, Garry. Figments of the Real World. Introd. by John Szarkowski. New York : MOMA, 1988.

Liens

Exposition “Garry Winogrand” au Jeu de Paume

“I Don’t Give a Rap About Gasoline Stations – The Winogrand Problem”, essai de Gerry Badger / ASX

Sélection “Winogrand” / librairie du Jeu de Paume

Garry Winogrand / Fraenkel Gallery

Notes

References