Teresa Grandas – avec qui je commissarie cette exposition – et moi partons à Turin pour voir les œuvres sur place. Plus habitué à rencontrer des artistes et des activistes que des galeristes ou des collectionneurs, je me laisse guider dans le territoire de l’art-dollar par l’expérience et le savoir-faire de Teresa. Nous avions vu des centaines de reproductions, mais jamais d’œuvres directement. De plus, Carol Rama est vivante : née en 1918, elle aura bientôt cent ans.

Nous avions été prévenus de la difficulté d’approcher l’œuvre de Carol Rama. Nous débarquons à Turin comme deux curateurs déguisés en touristes. Notre premier contact est Cristina Mundici, curatrice de plusieurs exposition de Carol Rama et qui s’occupe aujourd’hui, avec un groupe d’experts et des amis, de son archive. Cristina nous ouvre quelques portes : elles nous présente des collectionneurs. Nous verrons en quatre jours plus de trois cent pièces. Beaucoup d’entre elles, après des années dans des dépôts, ne sont toujours ni répertoriées ni publiées dans des catalogues.

Notre hôtel à Turin dont l’unique qualité semblait être le prix modique (l’austérité européenne veut que le musée nous fasse voyager comme si nous participions à Pékin Express) se situe en fait au cœur de la constellation Carol Rama. Cristina Mundici habite juste en face. Depuis la via Principe Amedeo où se trouve l’hôtel, cinq minutes de marche suffisent pour traverser la Piazza Vittorio Venetto jusqu’au fleuve Po, laissant la Mole et le musée du Cinéma derrière nous, pour parvenir au bâtiment dans lequel Carol Rama a vécu la plus grande partie de sa vie, sur la via Napione. Arrivés avec un peu d’avance, nous découvrons que le dernier appartement de l’architecte et ami de Carol Rama, Carlo Mollino, se trouve sur la même rue, côté fleuve.

En entrant dans ce qui fut durant soixante-dix ans l’atelier de Carol Rama, ce qui frappe le plus, c’est l’obscurité : toutes les fenêtres de l’appartement ont été aveuglées par des rideaux noirs. De la même façon que Caravaggio, Man Ray ou Dan Flavin travaillaient avec la lumière, nous pouvons dire que Carol Rama travaillait non seulement dans, mais encore avec l’obscurité. La sensation est plus haptique qu’optique : c’est comme si nous étions tombés dans la tasse velue du déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim (1936). Il ne s’agit pas de voir, mais de toucher, de sentir. De cette intense obscurité émergent progressivement des centaines de photos jaunies sur lesquelles nous reconnaissons Carol Rama se métamorphosant à travers les décennies, telle une actrice dirigée par le temps. Peu à peu apparaissent une enclume de cordonnier, des dizaines d’embauchoirs de chaussures, ses aquarelles et bricolages mélangés aux œuvres des autres, cadeaux de Man Ray, de Picasso, de Warhol, un masque africain, des collections d’oeils, d’ongles et de cheveux empruntés aux taxidermistes, et un amas de chambre à air de pneus de vélo (éléments récurrents dans son travail à partir de 1970) qui pendent mollement à une barre, des piles de savons si vieux qu’avec le temps ils ressemblent à des blocs de graisse animale. L’appartement est une archive organique de son œuvre en décomposition.

L’œuvre de Carol Rama est une mine endormie dans le sous-sol de l’art moderne. Toucher à une seule de ces œuvres pourrait faire éclater dans les airs toutes les narrations historiographiques de l’art. Autant l’historiographie dominante que la féministe. Carol Rama est contemporaine et dialogue (parfois intimement, parfois à travers son travail) avec tout et avec tous : Picasso, Duchamp, Luis Buñuel, Man Ray, Jean Dubuffet, Orson Welles, Warhol, Sanguinetti, la Ciccolina et Jeff Koons… Mais elle est une contemporaine invisible.

Elle ponctue durant sept décennies le cours de la pratique artistique. Son œuvre module et modifie ce que nous connaissons de l’avant-garde. Carol Rama invente le sensurréalisme, l’art viscéral-concret, le porno-brut, l’abstraction organique… et encore, et encore.

Cependant, le nom de Carol Rama n’apparaît dans aucune histoire. Pas même dans celle qui, à coup d’erreur épistémologique et politique, s’est souvent appelée « histoire des artistes femmes ». La critique d’art italienne Lea Vergine la sauve pour la première fois de cet oubli historiographique en l’incluant en 1980 dans l’exposition « L’Altra Meta dell’ Avanguardia/The Other Half of the Avant-Garde: 1910-1940 ». Vergine est la première à comprendre vraiment Carol Rama. Mais cette volonté ne suffira pas à faire entrer cette œuvre inclassable dans le circuit des musées internationaux. Exceptées quelques expositions réalisées à partir de 1990 (celle du Stedeljik Museum de Amsterdam qui voyagera à Boston), l’éphémère reconnaissance publique du Lion d’Or de Venise en 2003, et l’effort de diffusion mené par la galeriste Isabella Bertolozzi à Berlin (XX), l’essentiel du travail de Carol Rama reste caché dans les dépôts de collectionneurs italiens.

Une histoire-fiction laisserait imaginer que les œuvres de 1936-1940 ont été réalisées pour être regardées en 2014. La représentation que Carol Rama fait du corps et de la sexualité pourrait être comparée à un genre de Piero de la Francesca qui aurait peint « La Cité Idéale » dans une société qui ne connaîtrait pas voire refuserait la vision en perspective. Une femme accroupie chie, un ornithorynque se fait pénétrer par un pénis humain, un corps ouvre sa vulve à l’aide de ses mains, un serpent sort d’un anus…Les images de Carol Rama excédent le cadre de l’intelligibilité sexuelle de la modernité. Mais comment comprendre sans elles les œuvres à venir de Cindy Sherman, Cosey Fanny Tutti, Kara Walker, Sue Williams, Kiki Smith, Elly Strik, Marlene Dumas, Zoe Leonard… ?

Carol Rama anticipe et préfigure les mutations dans la représentation du corps et de la sexualité qui s’effectuent pendant les trente dernières années du vingtième siècle. Dans les aquarelles de la première époque, Rama invente une figure qui, bien que non encore répertoriée par les grands catalogues ni entrée au MOMA, est une des images iconiques de l’art du vingtième siècle : un corps qui porte sur la tête une couronne d’épines transformée en jardin de fleurs jaunes. Dans la série « Appassionata » (1940), ce corps nu, mais avec ses chaussures, apparait allongé sur un lit duquel pendent des ceintures de contention. Au deuxième plan, flotte une structure composée de la superposition et l’enchevêtrement des sommiers métalliques et des ceintures. On pourrait dire que cette structure est l’effet de l’application schématique de certaines lois visuelles du Cubisme que Carol Rama a modifiées en introduisant la variable « affect ». Cubisme-affection, pourrons nous dire avec Deleuze. L’art est un processus d’extraction et d’abstraction de l’image des coordonnées spatio-temporelles pour la transformer en percept et en affect. La structure flottante est en même temps la folie et le système punitif qui l’assujettit, une carte de l’inconscient et de sa relation à l’appareil disciplinaire.

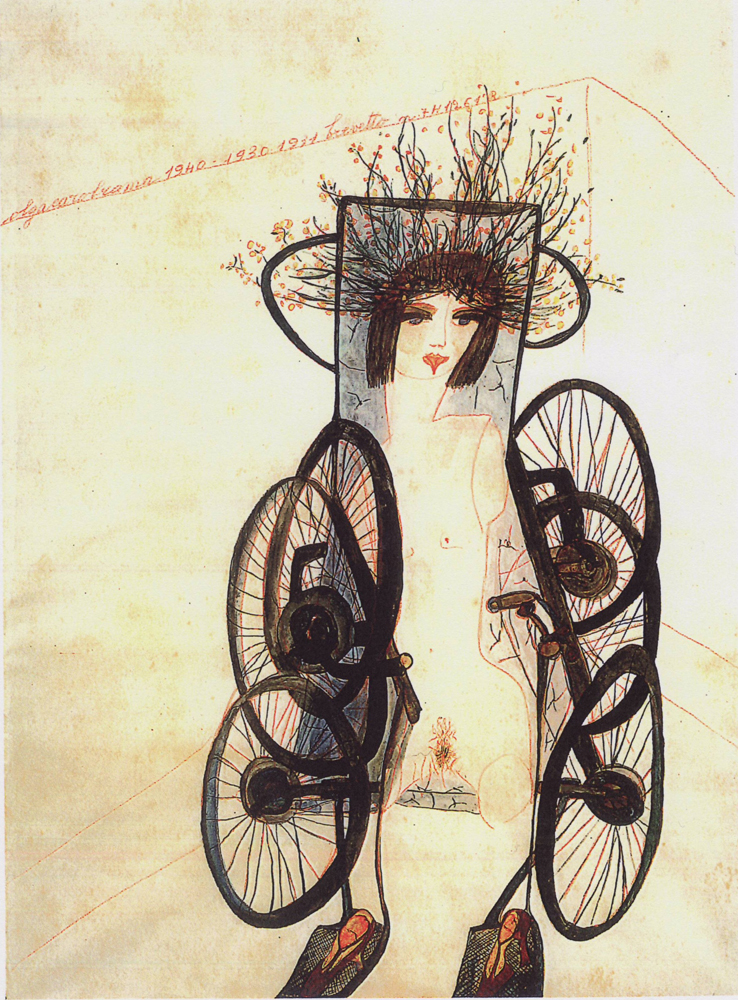

La représentation que Carol Rama fera du corps dans les années 30-40 est uniquement comparable par son intensité poétique et par sa lucidité à celle d’Antonin Artaud à la même période. Dans d’autres aquarelles, le corps, cette fois amputé des bras et des jambes, est nu et posé sur un dossier encadré par des roues. Ici, comme dans la structure flottante des sommiers, l’espace-temps des roues est décomposé par un regard qui l’observe d’une multiplicité de points de vue. Cette multiplication des axes perceptifs ne produit pas, néanmoins, une sensation de mouvement (comme cela aurait été le cas chez Muybridge ou Boccioni), mais bien au contraire, d’incorporation : les roues et les repose-pieds sont devenus des organes prothétiques. Au centre de l’image et en contraste avec la couleur terne du corps, frappe la vivacité chromatique de la tête-jardin, de la langue en érection et de la vulve représentée comme un organe externe et non comme trou. Ce corps devrait être mort, mais il est vivant.

Comment Carol Rama a-t-elle pu faire ces aquarelles à 18 ans ? Toutes les notices biographiques sur elle reviennent sur le même évènement qu’elles prétendent fondateur : son père, un industriel fabricant des bicyclettes, fait faillite et se suicide quand Carol Rama a 22 ans. En parlant avec ses amis, ses collectionneurs et ses galeristes, émerge une autre version : son père était homosexuel et menait une double vie. Le déshonneur qu’implique pour la bourgeoisie de Turin d’être homosexuel dans les années 40 était pire encore que la ruine. Après le suicide, la mère est hospitalisée dans un asile psychiatrique. Mais cette histoire ne répond pas aux questions : Qui est le corps amputé ? Qui regarde ? D’où émane ce désir sexuel?

Dans son appartement, après avoir visité son atelier, nous sommes conduits jusqu’à son alcôve. Le visage transparent et les mains blanches de Carol Rama constituent le seul point de lumière dans un espace totalement opaque. Teresa est plus discrète et préfère rester près de la porte. Je m’approche de Rama comme un insecte qui cherche une réponse à ses questions. Mais il n’y aura aucune réponse : depuis 2005 Carol Rama est entrée dans un processus vertigineux de perte de conscience.

Il est proprement inouï de commissarier la première grande rétrospective internationale d’une artiste à ce point oubliée par l’histoire de l’art et qui a perdu la mémoire. L’histoire de l’art est l’histoire de notre propre amnésie, de l’oubli de tout ce que nous n’avons pas été capables de regarder, de ce qui résiste à être absorbé par nos cadres de représentation hégémonique.

Je me demande si l’exposition pourra fonctionner comme une micro-technique capable de reconstruire ou d’inventer sa mémoire ou, si au contraire, notre tentative fera partie de ce processus d’amnésie généralisée que Walter Benjamin appelait progrès. Je me demande si notre acte sera tautologique ou oppositionnel. Si nous sommes une étape de plus dans cet Alzheimer collectif ou si nous réussirons à ouvrir un point de fuite, à défaire l’oubli, à inventer une autre archive.