Protocole d’Alphonse Bertillon, Assassinat de monsieur Canon, boulevard de Clichy, le 9 décembre 1914 : vue par renversement / Préfecture de police de Paris, Service de l’Identité judiciaire. © Archives de la Préfecture de police de Paris.

Le BAL présente jusqu’au 30 août prochain une exposition intitulée « Images à charge. La construction de la preuve par l’image » et consacrée « à l’image produite en tant que preuve par des experts, chercheurs et historiens dans des cas de crimes ou de violences individuelles ou collectives ». À propos de cet événement, j’aimerais revenir sur ce que j’appelle la pensée cartographique des images. Ceci n’est donc pas une critique d’exposition : je ne dirai rien sur la dimension scénographique d’Images à charge (au sens où exposer est, littéralement, disposer dans un espace de manière à mettre en vue), aspect qui me semble, parfois, quelque peu problématique (notamment au sous-sol, où l’agencement entre certains « chapitres » est, pour moi, loin d’être aussi fluide conceptuellement qu’on ne pourrait l’imaginer). Mais en discutant de la dimension cartographique de certaines images exposées, cette petite note s’intéresse à une question majeure suscitée par le montage de l’exposition : la façon dont on passe du crime individuel (globalement illustré dans la première salle) au crime de masse (et même au génocide). Ces évènements ne sont pas du même ordre, ni dans les domaines de la criminologie, ni du droit, ni de la philosophie, le crime génocidaire se distinguant, en particulier, par un ensemble de ruptures et de difficultés épistémologiques, dont je ne suis pas spécialiste. Néanmoins, la plupart des images présentes dans l’exposition (je dis bien la plupart et pas toutes) nous permettent d’identifier un fil rouge reliant la photographie métrique de scènes de crime mise au point par Alphonse Bertillon à la fin du XIXe siècle à la cartographie des fosses communes dans le Kurdistan Irakien. D’un point de vue iconique, et parfois strictement protocolaire (en amont, donc, de la question rhétorique de la preuve), ce fil rouge est pour moi la dimension cartographique de certaines photographies. Que celle-ci soit importante pour comprendre la façon dont on établit des faits et comment on construit des preuves par l’image, voici un autre point sur lequel il faudrait insister.

Parler de cartographie à propos de ces images est peut-être étonnant, quitte à comprendre celle-ci en un sens élargi et englobant notamment des représentations graphiques très différentes, mais facilitant toutes une compréhension spatiale des choses ou des événements du monde. Si on se penche sur la photographie métrique de scènes de crime mise au point par Alphonse Bertillon – qui fait figure, à très juste titre, de phénomène primordial –, on constate à quel point celle-ci est fondée sur un idéal d’exactitude topographique, dont le but est de recréer spatialement la scène du crime en fonction d’un protocole très rigide (choix du point de vue surplombant, qui contribue à transformer les corps étendus par terre et autres objets en des surfaces topographiques dont on peut restituer les dimensions ; recours systématique à de grands angulaires fortement diaphragmés ; collage des photographies sur des cartons munis d’« encadrements perspectomètres » et d’« échelles métriques » permettant, grâce à l’emploi d’un abaque redresseur, de tracer un croquis planimétrique à partir de l’image). À la cartographie du corps esquissée par les portraits anthropométriques de Bertillon (réactualisée lors de l’affaire Mengele, grâce aux développements de la pratique médico-légale et de l’image vidéo) correspond ainsi une minutieuse topographie des lieux du crime, appuyée désormais sur les moyens mécaniques de la photographie, qui fixe avec une « exactitude » nouvelle les mille détails que s’y trouvent « dissimulés »*. S’ils sont aujourd’hui susceptibles d’être appréciés pour leurs qualités documentaires et visuelles (cela est particulièrement évident à propos des photographies de Rodolphe Reiss, dont la présentation dans l’exposition évoque l’art conceptuel), ces clichés demandent, au moment de leur réalisation, à être regardés par un œil entraîné, capable de les examiner, de les décomposer et, surtout, de les mesurer.

Saint-Suaire de Turin : mains, suintements séreux sur les doigts, et en bas le sang décalqué au fond d’un pli, plaie mise au dos de la main gauche, dans la région du carpe, par un clou vaguement polygonal de 6 à 7 millimètres d’épaisseur. Tirage réalisé d’après agrandissement de cliché de Giuseppe Enrie (1931-1933). Fonds Paul Vignon ©Institut catholique de Paris, Bibliothèque de Fels.

On retrouve cette même pulsion cartographique dans les photographies du Saint-Suaire réalisées par Paul Vignon dans les années 1930, dont certaines sont complétées par des signes graphiques qui permettent à l’observateur de les déchiffrer. Je ne connaissais pas ces clichés qui m’ont fait penser à un commentaire de Rosalind Krauss sur l’exigence interprétative de la photographie aérienne. Selon Krauss, celle-ci

« dévoile une déchirure dans le tissu de la réalité, une déchirure que la plupart des photographes au sol tentent ardemment de masquer. Si toute la photographie promeut, approfondit et encourage notre fantasme d’un rapport direct au réel, la photographie aérienne tend – par les moyens mêmes de la – à crever la baudruche de ce rêve. »**

Les clichés de Paul Vignon ne sont pas des photographies aériennes – mais ils partagent avec elles — et en particulier avec les photographies de Douaumont prises lors de la Première Guerre Mondiale et présentées au sous-sol de l’exposition – cette même « déchirure ». Si face aux clichés de Vignon nous sommes, parfois, devant des images abstraites, face aux photographies aériennes d’avant et d’après les bombardements, nous sommes devant des cartes minimales auxquelles les interprètes au service des unités de renseignement de l’armée ajoutent des légendes. Il n’est pas étonnant, d’ailleurs, que ces photographies soient présentées à côté de relevés cartographiques, tout comme, d’ailleurs, les clichés réalisés lors de la mission d’une équipe internationale d’experts médico-légaux dans le village de Koreme, dans le Kurdistan iraquien. La photographie s’inscrit ici au sein de pratiques – la surveillance militaire, la science — pour lesquelles la compréhension spatiale et l’exactitude topographique sont déterminantes, la carte constituant une sorte de matrice opérationnelle. Dans ce contexte, c’est cette matrice opérationnelle qui rajoute à l’image photographique une part de son efficacité documentaire en tant qu’image : le cliché n’est pas une carte, mais à côté d’un relevé cartographique (ou en mimant, parfois, les caractéristiques de la carte) son pouvoir d’attestation se voit augmenté. J’ajouterai, en amont et toujours à propos de la pensée cartographique de ces images, que même le « Livre de la destruction » (l’inventaire initié par le ministère des Travaux publics et du Logement à Gaza, intitulé A Verification of Building – Destruction Resulting from Attacks by the Israeli Occupation) constitue une sorte d’atlas en cours des bâtiments détruits ou endommagés lors des attaques israéliennes ; et que les revendication des bédouins sur leurs terres dans le désert du Néguev (dernier chapitre de l’exposition) sont une affaire nécessairement cartographique.***

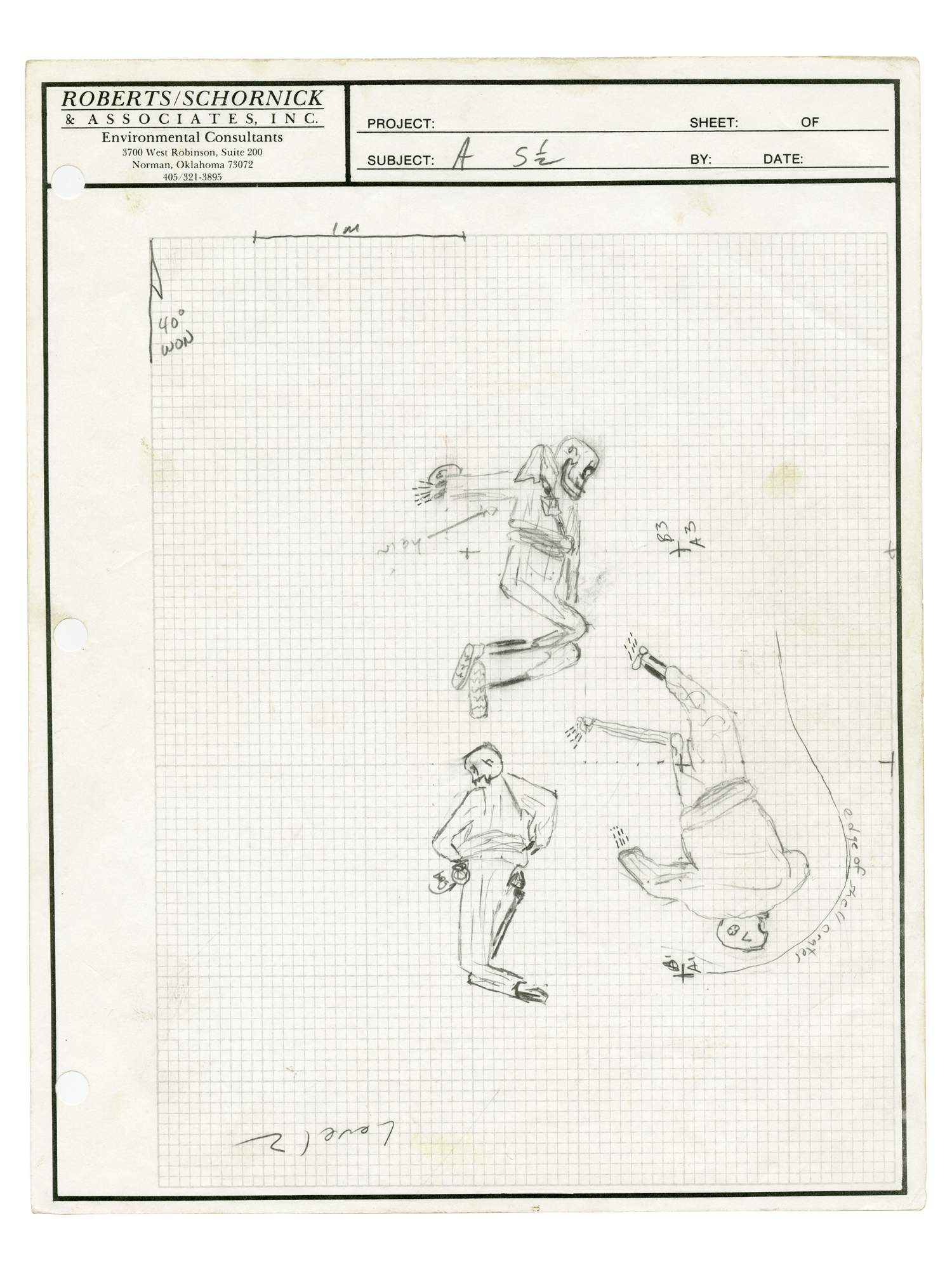

Relevé cartographique avec échelle et orientation de la tombe A Sud, niveau 2, établi par James Briscoe, archéologue, membre de l’équipe d’experts médico-légaux en mission pour Middle East Watch et Physicians for Human Rights, mai-juin 1992

© James Briscoe pour Human Rights Watch et Physicians for Human Rights, 1993

Je conclus, pour ne pas allonger un billet déjà un peu long, en revenant sur la question de l’événement : crime individuel, crime de masse, génocide. Il s’agit, comme il a déjà été souligné, d’événements fort différents, à la fois d’un point de vue criminel, juridique ou philosophique. Que fait l’image – et en particulier l’image scientifique (ou « forensique ») ? Elle les homogénéise. En ce sens, l’exposition Images à charge nous raconte en filigrane une histoire qui n’est pas seulement celle du comment le pouvoir d’attestation de l’image photographique a été construit, mais aussi du comment les images propres à la science criminalistique se sont confrontées à l’atrocité et au « Mal ». Je reviens encore sur l’exemple de Bertillon : ses photographies métriques surgissent dans un paysage visuel où les images de crimes violents prolifèrent, que ce soient des photographies, des lithographies ou des gravures relayées par une presse avide de fait-divers. Ce qu’elles proposent face au sensationnalisme et à la subjectivité d’un point de vue quelconque, c’est de maîtriser et de rationaliser ce qui se présente alors, en termes éthiques et moraux, comme le symptôme de forces et de pulsions irrationnelles et immaîtrisables. Autrement dit, à l’intérieur du chaos, les photographies métriques essayent d’instaurer l’ordre – et en cela, elles sont toujours très proches des images contemporaines présentées dans l’exposition. Il convient ainsi d’examiner ces images non seulement comme des images pour une science – la criminalistique –, mais aussi comme des images de la science – en particulier d’une science qui se confronte dans son discours à l’horreur.

* La vidéo « Attaque de drone a Miranshah », présentée par Eyal Weizman et Forensic Architecture peut aussi être pensée comme réactualisant dans un environnement numérique les préceptes des photographies métriques de Bertillon – mais je réserve cette question pour un autre billet.

** R. Krauss, « Emblème ou lexies : le texte photographique », L’Atelier de Jackson Pollock. Hans Namuth, Paris, Macula, 1978, s.p.

*** Ceux qui ont déjà visité l’exposition auront remarqué que je n’ai mentionné ni les images du procès de Nuremberg (elles ne se prêtent pas à mon argument cartographique), ni l’installation présentant des portraits de condamnés lors de la Grande Terreur en URSS (pour moi œuvre très problématique et qui échappe, en amont, à ce même fil cartographique).