7

Pendant la rédaction de ces lignes, je tombe sur le travail de Liliana Maresca. Brève mais intense, la trajectoire de cette artiste marque un moment clé de l’art argentin contemporain. En recyclant des stratégies conceptuelles, elle élabore autant de manifestations subjectives que de conflits pressants. Et, voici qu’au milieu de tout cela, il y a le corps.

En 1993, pendant plusieurs semaines, elle plonge dans les archives graphiques du journal Página/12. Elle dépouille, tamise, arrange tout un matériel qui fonctionne comme une sorte de synthèse de la vie publique en Argentine. Elle fait agrandir les images, des toiles géantes qu’elle va coller sur des panneaux afin de transformer la salle en une caisse de résonance d’images. Les murs et le ciel exhibent une séquence : quelque chose comme une anthologie de l’image publique de la politique de ces années. Il y a un effet de simultanéité. La saturation d’autant d’encre qui devient une saturation chimique : du papier collé au ciel pleuvote doucement de l’encre qui remplit un récipient monté sur un escabeau. Un monument.

Sur les affiches et les cartes postales de présentation, dans une sorte de jeu allusif, l’artiste pose nue sur ces mêmes panneaux. C’est son corps qui va se mettre en relation avec les effets de l’esthétique politique. Son corps nu. Son regard fixe. La confusion entre la politique et le spectacle. La différence de signification sociale entre l’homme public et la femme publique.

8

« Je cherche une fissure envers une autre réalité […] car celle-ci s’épuise rapidement, » affirmait-elle.

Et cette réalité ne veut pas forcément dire la fiction. Elle peut apparaître aussi par la façon de regarder à nouveau, d’une manière peu fréquente, quelque chose d’aussi quotidien que les médias, d’aussi médiatisé que le corps féminin. Support ou nœud thématique, elle façonne avec ce matériel, avec son propre corps au milieu de tout ça, un regard critique. Un regard sur ce qui est évident mais qu’on ne voit pas.

Entre la série de Muybridge et le travail de Liliana Maresca, toute une panoplie d’images photographiques du corps se déploie. Entre ces deux moments, un geste, celui de la Venus Pudica, se répète. C’est notre histoire, l’histoire de notre regard, avec ces contradictions, ses constructions, ses contraintes, ses failles, ses ruptures, ses propositions inachevées. Le corps, ce fantasme occidental, au cœur de l’image, la met en tension.

9

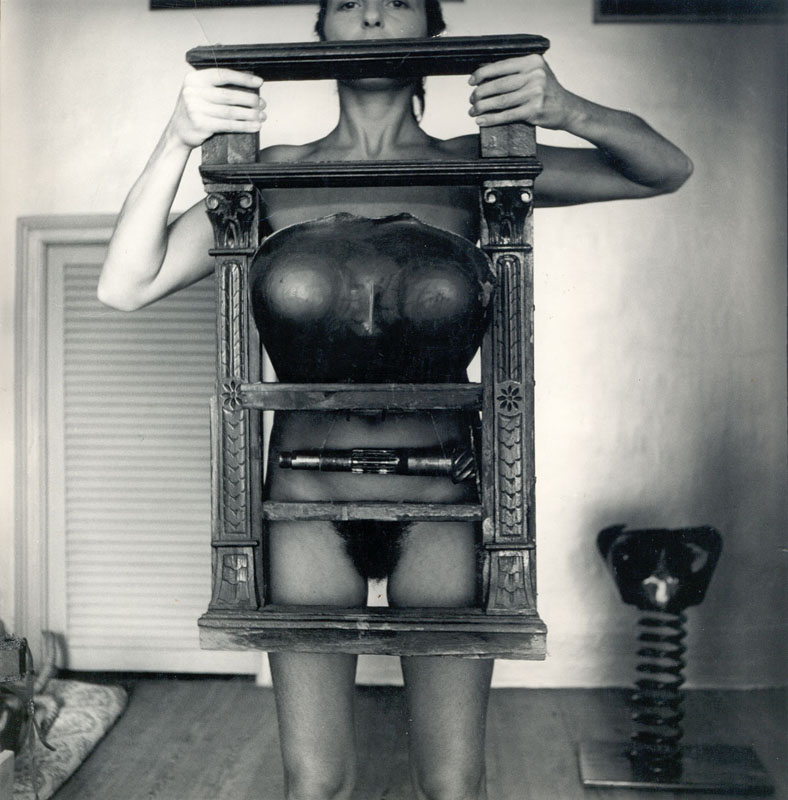

En 1983, Liliana Maresca se fait prendre en photo par son ami Marcos López. Il s’agit d’une série de photographies noir et blanc où elle apparaît avec des objets fabriqués par elle-même. Ce sont des objets faits, un an auparavant, à partir de l’assemblage de pièces diverses trouvées. La série de photographies montre Maresca nue avec les objets devant ou sur son corps. Elle adopte des positions et des poses ambiguës, parfois inquiétantes. L’objet semble devenir une sorte de prothèse qui oscille entre la correction normalisatrice du corps et une mutation. Elle nous regarde directement dans les yeux. Il ne s’agit pas de défiance. C’est une toute autre chose.

10

Ces objets et son corps : où termine un corps, jusqu’où veut-on le contrôler ? Les questions se multiplient. Il est possible de penser les objets de Liliana Maresca, inexorablement liés à son corps, comme un moyen de produire sexuellement et politiquement un corps, le corps d’une femme. Comme des dispositifs pour discipliner un corps, le sexualiser ou le marquer. Comme des corsets, des prothèses destinées à la correction ou à la normalisation du corps. Toutes choses bien connues dans l’histoire sociale et politique des rôles et imaginaires associés aux corps, auxquelles la photographie n’échappe pas.

Mais, en même temps, il est aussi possible de les regarder en tant que dispositifs qui incitent ou transforment les formes sous lesquelles le corps se présente, se fait présence. Ils nous interpellent par la voie de signes perturbateurs concernant les corps et la sexualité, leurs représentations, leurs regards…

11

Ceci est un corps, ceci ne l’est pas. Et cela simultanément, peut-être. Il devient obstacle, le corps, au regard, à l’écriture, qui subit l’imminence d’une fracture. D’un accident. Elle, l’écriture, subit son départ, son geste. Elle se demande comment rendre justice à ce corps, à son évidence.

Le corps est une foule d’images. C’est l’image même qui, d’un coup, est nue, étrangère à tout déchiffrement. Car (comme le montrent, d’ailleurs, l’amour et la mort), on ne fait jamais le tour d’un corps. Car il est lui-même l’expérience du regard, de l’« avoir-lieu », de la présence. Confronté à l’irréductibilité du corps, notre regard est interrogé. Par le corps qui, d’ailleurs, reste toujours nomade.